趙威后問齊使

作者:戰國策 朝代:先秦趙威后問齊使原文

齊王使使者問趙威后。書未發,威後問使者曰:“歲亦無恙邪?民亦無恙邪?王亦無恙邪?”使者不說,曰:“臣奉使使威後,今不問王而先問歲與民,豈先賤而後尊貴者乎?”威後曰:“不然,苟無歲,何以有民?苟無民, 何以有君?故有舍本而問末者耶?”

乃進而問之曰:“齊有處士曰鍾離子,無恙耶?是其為人也,有糧者亦食,無糧者亦食;有衣者亦衣,無衣者亦衣。是助王養其民也,何以至今不業也?葉陽子無恙乎?是其為人,哀鰥寡,恤孤獨,振困窮,補不足。是助王息其民者也,何以至今不業也?北宮之女嬰兒子無恙耶?徹其環瑱,至老不嫁,以養父母。是皆率民而出於孝情者也,胡為至今不朝也?此二士弗業,一女不朝,何以王齊國,子萬民乎?於陵子仲尚存乎?是其為人也,上不臣於王,下不治其家,中不索交諸侯。此率民而出於無用者,何為至今不殺乎?”

詩詞問答

問:趙威后問齊使的作者是誰?答:戰國策

問:趙威后問齊使寫於哪個朝代?答:先秦

問:趙威后問齊使是什麼體裁?答:文言文

譯文和注釋

譯文

齊國國王派遣使者去問候趙威后,書信還沒有啟封,威後就問使者說:“今年的年成好嗎?老百姓好嗎?齊王好嗎?”使者不高興,說:“下臣奉齊王的使命,出使到威後這裡來,現在您不問齊王,反而先問年成和百姓,豈不是把賤的放在前面,把尊貴的放在後面嗎?”威後說:“不是這樣。假如沒有收成,哪裡有百姓?假如沒有百姓,哪裡有國君?因而有所問,能不問根本而問末節的嗎?”

威後進而又問他說:“齊國有個處士叫鍾離子,平安無事嗎?這個人做人呀,有糧食的人給吃,沒糧食的人也給吃;有衣服的人給穿,沒有衣服的人也給穿。這是幫助國君撫養老百姓的人呀,為什麼到今天不讓他在位成就功業?葉陽子平安無事嗎?這個人做人呀,憐憫那些無妻無夫的人,顧念撫恤那些無父無子的人,救濟那些困苦貧窮的人,補助那些缺衣少食的人,這是幫助國君養育百姓的人,為什麼到今天不讓他在位成就功業?北宮氏的女兒嬰兒子平安無事嗎?她摘掉耳環等裝飾品,到老不嫁,來奉養父母。這是帶領百姓盡孝心的人,為什麼到今天還不讓她上朝呢?這兩個處士沒有成就功業,一個孝女也不上朝,靠什麼來統治齊國,為民父母呢?於陵的那個子仲還在嗎?這個人做人呀,對上不向國君稱臣,對下不治理他的家,也不願同諸侯交往,這是帶領百姓無所作為的人,為什麼到今天還不殺掉呢?

注釋

1、齊王:戰國時齊王建,齊襄王之子。趙威后:戰國時趙惠文王妻。惠文王死,其子孝成王立,因年幼由威後執政。

2、發:啟封。

3、歲亦無恙耶:年成還好吧?歲,年成。亦,語助詞,無義。無恙,無憂,猶言“平安無事”。

4、說:通“悅”。

5、奉使使威後:奉使命出使到威後這裡來。

6、苟:假如。

7、處士:有才能、有道德而隱居不仕的人。鍾離子:齊國處士。鍾離,複姓。子,古時對男子的尊稱。

8、食(sì):拿食物給人吃。

9、衣(yì):拿衣服給人穿。

10、不業:不使他做官以成就功業。業,使動用法。

11、葉(shè)陽子:齊國處士,葉陽,複姓。

12、鰥(guān):老而無妻。

13、恤:撫恤。獨,老而無子。

14、振:通“賑”,救濟。

15、息:繁育。

16:、北宮之女嬰兒子:北宮氏的女子嬰兒子。北宮,複姓。嬰兒子是人名。

17、徹:通“撤”,除去。環:指耳環、臂環一類的飾物。瑱:一種玉制的耳飾。

18、是皆率民而出於孝情者也:這些都是帶領百姓行孝的行為。

19、不朝:不使她上朝。古時夫人受封而有封號者為“命婦”,命婦即可入朝。此句意即,為什麼至今不封嬰兒子為命婦,使她得以上朝見君呢?

20、子萬名:以萬民為子,猶言“為民父母”。子,意動用法,以……為子。

21、於(wū)陵子仲:齊國的隱士。於陵:齊邑名,故城在今山東省長山縣西南。

22、索:求。

詩文賞析

文章記敘趙威后接見齊國使者的一次談話。

文章之奇,在於通篇只是記言。既無一句人物外貌、舉止、行為、心態之類的描寫,也無任何環境烘托或細節刻畫,只緊扣題目中一個“問”字 ,主要寫趙威后的七次提問,就鮮明而傳神地勾畫出一位洞悉別國政治民情、明察賢愚是非、具有高度民本主義思想的女政治家形象。寫七問又非一氣連問,而是筆法富於變化頓挫。開始會見齊使,尚未拆開齊王來信,就連珠炮似的連發三問:“年成還不錯吧?百姓也平安無事吧?齊王也還健康寧泰吧?”活畫出她的坦率爽直,不拘常規的氣度以及她對問題的關切。

趙威后首先關心的是年成和百姓,而不先問候齊王健康,以致使者不高興:認為這是先問卑賤者而後問尊貴者,所問失序;而且自己是奉齊王之命來問候趙威后的,那么趙威后也理當先問候齊王。但趙威后卻反駁他說:“假如沒有好的年成,靠什麼來養育人民呢?假如沒有人民,又怎么能有國君呢?哪有捨棄根本而問末節的呢?”兩個假設反問,以前句結論為後句前提,逐步推理,正確而又簡明地論證了“歲”、“民”、“君”三者的主次本末關係。這種鮮明的民本思想,上承孔子“載舟覆舟”、孟子“民貴君輕”之說,下開酈食其“王者以民為天,而民以食為天”之論,體現出趙威后政治上的遠見卓識和開明態度。

以下四問,又以“乃進而問之曰”一句過渡領起,其間,趙威后拆書展現的過程、使者對後四句的問答,都省略了,因為他們與刻畫趙威后這一主旨無直接關係。剪裁之高妙和語言之精練均於此可見一斑。在以下四問中,從內容上看:鍾離子、葉陽子皆賢德處士,但前者是幫助齊王養育百姓的人,後者是幫助齊王使百姓得到生息蕃衍的人,“養其民”,是就民之處常者而言;“息其民”是就民之處變者而言,故有細別。而北宮氏則是一位帶領百姓奉行孝敬父母的孝女典型,與前二人又自有別。但因這三人都屬於封建社會有德的賢者,故皆以“無恙耶”熱情詢問,而以“此二士弗業,一女不朝,何以王齊國、子萬民乎”三句小結,作一頓挫。然後再問於陵子仲,因他是個不忠不孝、帶領百姓無所事事,而對國家沒有用處的人,故所問用“尚存乎”、“何為至今不殺乎”作結,與前三人形成鮮明對照。這四問代表了正反兩類四種典型,雖各有側重,但都屬於“民”的範圍,故是篇首“民亦無恙乎”這一問的具體化和進一步,而又與“苟無民 何以有君”的思想首尾呼應。可見通篇所問皆以問民為主,顯示出她重視民心向背的政治遠見。 因為年成好壞在古代非人力所能左右,故前面問後,無須再加申述;而人民的治亂卻是可以靠人為的力量左右的,故是關鍵,須“進而問之”;至於國君,人民治理好了,國君自然“無恙”,故下文只間接與 國君行“王法”相關。

這是後四問何以單與前三問中“民亦無恙耶”一問發生邏輯結構聯繫的關鍵,也是從結構上理解全文主旨的關鍵所在。再從對這四個人“其為人也”的評述中,刻畫出趙威后對齊國政治民情的了如指掌,洞察入微;從對這四人“何以至今不業”、“胡為至今不朝”、“何為至今不殺”的不同詢問感嘆中,又可見趙威后對賢愚是非明察秋毫的眼光和賞罰分明的態度。從語言章法上看,雖然對四人都是用先詢問、繼評述、再嘆問的形式,但句法卻各自不同,錯綜變化:問鍾離子時,是用“有糧者亦食”等四個五言句作正反排比鋪敘;問葉陽子時,是用“哀鰥寡”等四個三言句作並列鋪排;問北宮女時,則用“撤其環瑱”等三個四言句構成因果倒裝變句來評述;問於陵子仲時,又用“上”、“中”、“下”三個兩短一長的“不”字句構成連續否定的排比。而且,又分別用“何以……不業也”、“胡為……不朝也”、“何為……不殺乎”等不同虛詞組成的感嘆性反問句,表達出不同的感 * 彩。這就使連寫七問,有錯綜變化之妙,無呆板枯燥之感。《古文觀止》評曰:“通篇以民為主,直問到底;而文法各變,全於用虛字處著神。問固奇,而心亦熱,末一問,膽識尤過人。”的確頗中肯綮。

詩詞推薦

名句推薦

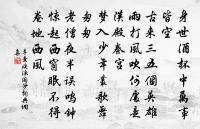

- 一身轉戰三千里,一劍曾當百萬師。

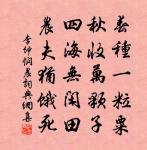

- 上智不教而成,下愚雖教無益,中庸之人,不教不知也。顏之推《顏氏家訓·教子篇》

- 遺民忍死望恢復,幾處今宵垂淚痕。陸游《關山月》

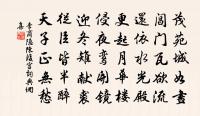

- 舊苑荒台楊柳新,菱歌清唱不勝春。

- 語來江色暮,獨自下寒煙。

- 知莫大乎棄疑,行莫大乎無過,事莫大乎無悔。荀子《荀子·議兵》

- 一涓春水點黃昏,便沒頓、相思處。史達祖《留春令·詠梅花》

- 文武之政,布在方策。其人存,則其政舉;其人亡,則其政息。子思《中庸·第二十章》

- 一心以為有鴻鵠將至,思援弓繳而射之,雖與之俱學,弗若之矣。孟子《孟子·告子章句上·第九節》

- 喪雖有禮,而哀為本焉。墨子《墨子·02章 修身》