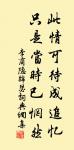

問渠那得清如許?為有源頭活水來。

朱熹 《觀書有感二首·其一》名句出處

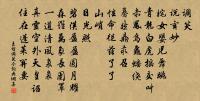

出自宋代朱熹的《觀書有感·其一》

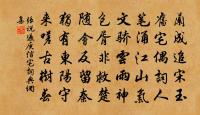

半畝方塘一鑒開,天光雲影共徘徊。

問渠那得清如許?為有源頭活水來。(那 通:哪)

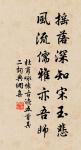

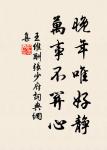

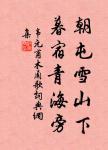

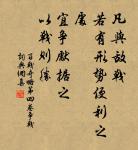

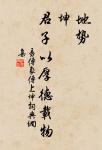

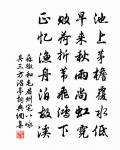

名句書法欣賞

譯文和注釋

譯文

半畝大的方形池塘像一面鏡子一樣打開,天光、雲影在水面上閃耀浮動。

要問池塘里的水為何這樣清澈呢?是因為有永不枯竭的源頭源源不斷地為它輸送活水。

注釋

方塘:又稱半畝塘,在福建尤溪城南鄭義齋館舍(後為南溪書院)內。朱熹父親朱松與鄭交好,故嘗有《蝶戀花·醉宿鄭氏別墅》詞云:“清曉方塘開一境。落絮如飛,肯向春風定。”

鑒:一說為古代用來盛水或凍的青銅大盆。鏡子;也有學者認為鏡子。指像鑒(鏡子)一樣可以照人。

“天光”句:是說天的光和雲的影子反映在塘水之中,不停地變動,猶如人在徘徊。

徘徊:來回移動。

為:因為。

渠:它,第三人稱代詞,這裡指方塘之水。

那得:怎么會。

那:怎么的意思。

清如許:這樣清澈。

如:如此,這樣。

清:清澈。

源頭活水:比喻知識是不斷更新和發展的,從而不斷積累,只有在人生的學習中不斷地學習、運用和探索,才能使自己永保先進和活力,就像水源頭一樣。

簡評

公元1196年(慶元二年),為避權臣韓侂胄之禍,朱熹與門人黃乾、蔡沈、黃鐘來到新城福山(今黎川縣社苹鄉竹山村)雙林寺側的武夷堂講學。在此期間,他往來於南城、南豐。在南城應利元吉、鄧約禮之邀作《建昌軍進士題名記》一文,文中對建昌人才輩出發出由衷讚美。又應南城縣上塘蛤蟆窩村吳倫、吳常兄弟之邀,到該村講學,為吳氏廳堂書寫“榮木軒”,為讀書亭書寫“書樓”,並為吳氏兄弟創辦的社倉撰寫了《社倉記》,還在該村寫下了《觀書有感二首》。朱熹名句,觀書有感二首·其一名句

名句推薦

朝屯雪山下,暮宿青海旁。

韋元甫《木蘭歌》把酒祝東風,且共從容。

歐陽修《浪淘沙·把酒祝東風》凡與敵戰,若有形勢便利之處,宜爭先據之,以戰則勝。

佚名《百戰奇略·第四卷·爭戰》知君用心如日月,事夫誓擬同生死。

張籍《節婦吟·寄東平李司空師道》士有妒友,則賢交不親;君有妒臣,則賢人不至。

荀子《荀子·大略》地勢,坤;君子以厚德載物。

佚名《易傳·象傳上·坤》

詩詞推薦