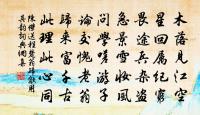

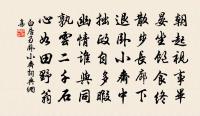

清平樂原文

柳邊飛鞚。露濕征衣重。

宿鷺驚窺沙影動。

應有魚蝦入夢。

一川淡月疏星。

浣沙人影娉婷。

笑背行人歸去,門前稚子啼聲。

詩詞問答

問:清平樂的作者是誰?答:辛棄疾

問:清平樂寫於哪個朝代?答:宋代

問:清平樂是什麼體裁?答:詞

問:辛棄疾的名句有哪些?答:辛棄疾名句大全

譯文和注釋

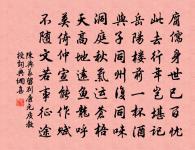

譯文

驅馬從柳樹旁邊疾馳而過,柳枝上的露水拂落在行人身上,衣衫就沾濕變重了。一隻白鷺棲宿在沙灘上,不時地眯著眼睛向沙面窺視,它映在沙上的身影也輕輕搖晃,準是在夢中見到魚蝦了吧!

夜深人靜,溪山沐浴在疏星明月的清光中。月光下的浣紗女身姿嬌美。寧靜的村舍門前忽然響起孩子的哭聲,正在溪邊浣紗的母親立即起身往家趕,路上遇見陌生的行人,只羞怯地低頭一笑,隨即背轉身匆匆離去。

注釋

清平樂:詞調乃兩片,前片四句字數號碼為四五七六,後片則六六六六也。

鞚(kòng):馬籠頭,代指馬。

娉婷(pīng tíng):形容女子嬌美的身姿。

稚子:嬰兒、幼兒。

詩文賞析

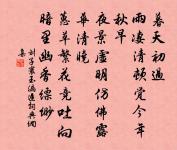

博山在江西永耒縣西二十里,山中有清奇的泉石、蒼翠的林谷,還有雨岩、博山寺等名勝古蹟,是一處絕佳的風景地。作者閒居上饒時,曾多次去此山遊覽,並寫了多首膾炙人口的汜游詞。這首描寫沿途夜景的《清平樂 》即是其中的一首。本詞的篇幅雖然很短,但是意境清新,語言淡朴,別有一番幽情奇趣,因此具有很高的審美價值。

上闋頭二句描寫在山道中夜行的情景:驅馬從柳樹旁邊疾馳而過,柳枝上的露水拂落在行人身上,衣衫就沾濕變重了。這裡既表現出山道上柳密露濃,景色優美;也表現出行人心情舒暢,雖覺衣衫濕重,但遊興仍然很高。

三、四句描寫在行經河灘旁邊時,看到的一幅饒有幽趣的畫面:一隻白鷺棲宿在沙灘上,不時地眯著眼睛向沙面窺視,它映在沙上的身影也輕輕搖晃,準是在夢中見到魚蝦了吧!看到宿鷺目眯影動,便斷定它正在做夢,又因鷺鳥以魚蝦為食,進而斷定它夢見了魚蝦,雖是想像之辭,但又合情合理。詞人既能極細緻的觀察又能極深微的體會,因而寫的是如此生動、多趣。

下闋頭二句描寫在行經溪流附近的村莊時看到的一幅更富有詩意的畫面:夜深人靜,溪山沐浴在疏星明月的清光中;年輕的婦女在溪邊浣紗,在月光的照耀下,她那美麗輕盈的身影映在水中和沙上。詞人使用的語句極其簡淡,卻能把環境和人物寫得清雅秀潔,風韻悠然。

結尾二句又在前邊的畫面上繪出了新的情采:寧靜的村舍門前忽然響起孩子的哭聲,正在溪邊浣紗的母親立即起身往家趕,路上遇見陌生的行人,只羞怯地低頭一笑,隨即背轉身匆匆離去,這真實而自然的描繪,不但給畫面增添了濃厚的生活情味,而且生動地表現了山村婦女淳樸溫良的心性和略帶幾分羞澀的天真。

總觀此詞,全篇都是寫景,無一句抒情,但又處處融情於景中,寄意言外。從描寫月光柳露的文字中,可以感知作者對清新淡雅的自然風光的喜愛;從描寫浣紗婦女的文字中,可以感知作者對淳厚樸實的民情風俗的讚賞。況周頤說 :“詞有淡遠取神,只描取景物 ,而神致自在言外,此為高手”(《惠風詞話續編》卷一)。詞人正是這樣的高手。

在風景和人物的具體描寫上,此詞也具有動靜結合、形神兼備的妙處。柳密露濃原是靜景,但詞人卻借露濕征衣的動象來表現,比直寫其靜態美更覺真實多采。沙灘宿鷺亦在靜中,但詞人卻寫其睡中之動態,並寫其夢中之幻影,使讀者不僅可見其形動,而且可感其神動,因而別生奇趣。篇末寫浣紗婦女亦能遺貌取神,用“笑背見人歸去”的動態美,表現婦女溫良淳樸的情性美,真是栩栩如生,呼之可出。

此詞在結構上的特點是外以詞人的行程為次序,內以詞人的情感為核心。一切景觀都從詞人眼中看出,心中映出詞人從沿途所見的眾多景觀中選取自己感受最深的幾個片斷,略加點染,繪成了一幅情采俱勝的溪山夜景長卷,表現出一種清幽淡遠而又生機蓬勃的意境 ,使人讀之宛若身隨詞人夜行,目睹諸種景觀,而獲得“俯拾即得,不取諸鄰。俱道適往,著手成春。如逢花開,如瞻歲新”(司空圖《詩品·自然》)的特殊美感。因此 ,前後景觀雖異,但結構卻是完整的。

詩詞推薦

名句推薦

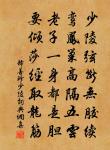

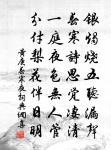

- 是天外空汗漫,但長風、浩浩送中秋。辛棄疾《木蘭花慢·中秋飲酒將旦客謂前人詩詞有賦待月無送月者因用天問體賦》

- 柳外輕雷池上雨,雨聲滴碎荷聲。小樓西角斷虹明。歐陽修《臨江仙·柳外輕雷池上雨》

- 積於不涸之倉者,務五穀也管仲《管子·牧民》

- 已過才追問,相看是故人。吳偉業《遇舊友》

- 唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性。子思《中庸·第二十二章》

- 白髮漁樵江渚上,慣看秋月春風。

- 人無善志,雖勇必傷。劉安及其門客《淮南子·主術訓》

- 報答春光知有處,應須美酒送生涯。

- 憐君片雲思,一棹去瀟湘。

- 君有妒臣,則賢人不至。荀子《荀子·大略》