原文

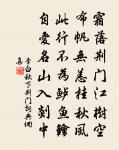

三吳望百越,霜鶻亦逡巡。

疊疊山愁客,涔涔瘴迫人。

老慵吾自厭,聲聞子當頻。

莫作飄流想,寒梅不負春。

詩詞問答

問:《與遊子卿別久矣比聞其調官端州有懷其人二首·其一》的作者是誰?答:周孚

問:該詩寫於哪個朝代?答:宋代

問:該詩是什麼體裁?答:五律

問:周孚的名句有哪些?答:周孚名句大全

注釋

1. 五言律詩 押真韻

參考注釋

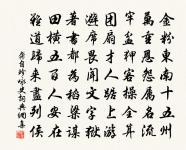

三吳

(1).地名。 晉 指 吳興 、 吳郡 、 會稽 。 北魏 酈道元 《水經注·漸水》:“ 永建 中, 陽羨 周嘉 上書,以縣( 會稽 )遠,赴會至難,求得分置,遂以 浙江 西為 吳 ,以東為 會稽 。 漢高帝 十二年,一 吳 也,後分為三,世號‘ 三吳 ’。 吳興 、 吳郡 , 會稽 其一焉。” 唐 張彥遠 《歷代名畫記·論畫體工用榻寫》:“ 江 南地潤無塵,人多精藝, 三吳 之跡,八絶之名, 逸少 右軍, 長康 散騎,書畫之能,其來尚矣。”

(2).地名。 唐 指 吳興 、 吳郡 、 丹陽 。《通典·州郡十二》:“ 蘇州 , 春秋 吳國 之都也……與 吳興 、 丹陽 為 三吳 。 齊 因之。 陳 置 吳州 。 隋 平 陳 ,改曰 蘇州 。 煬帝 初,復曰 吳州 ,尋為 吳郡 。大 唐 為 蘇州 ,或為 吳郡 。” 唐 趙元一 《奉天錄》卷三:“今天下安危,在於 淮 楚 。師振則 三吳 安, 三吳 安則國家不失外府。” 唐 杜牧 《題桐葉》詩:“ 三吳 煙水平生念,寧向閒人道所之。”

(3).地名。 宋 指 蘇州 、 常州 、 湖州 。 宋 司馬光 《送楊太祝忱知長洲縣》詩:“ 三吳 佳縣首,民物舊熙熙。”

(4).泛指 長江 下游一帶。 唐 李白 《猛虎行》:“ 三吳 邦伯皆顧盼,四海雄俠兩追隨。” 金 劉致君 《鷓鴣天》詞:“修月客,弄雲娘, 三吳 清興入淋浪。”

百越

古代越族居住在江、浙、閩、粵各地,各部落各有名稱,而統稱百越,也叫百粵

南取百越之地。——漢· 賈誼《過秦論》

霜鶻

(1).即鶻。鶻鳥性猛鷙兇殘,故稱。 唐 元稹 《有鳥》詩之五:“秋鷹迸逐霜鶻遠,鵩鳥護巢當晝啼。” 宋 陸游 《九月十日如漢州小獵於新都彌牟之間投宿民家》詩:“角弓寒始勁,霜鶻飢更怒。”

(2).喻肆毒的讒人。 唐 杜甫 《寄岳州賈司馬六丈巴州嚴八使君兩閣老五十韻》:“浦鷗防碎首,霜鶻不空拳。” 仇兆鰲 註:“霜鶻,比讒人之肆毒。”

(3).喻勇猛善戰的人。 宋 唐庚 《晚春寄友人》詩之二:“霜鶻空拳知有命,溟魚竭水恐傷神。”

(4).借指霜鶻的眼睛。 宋 蘇軾 《人日獵城南》詩:“何似 雷將軍 ,兩眼霜鶻皎。” 宋 黃庭堅 《以右軍書數種贈丘十四》詩:“眼如霜鶻齒玉冰,擁書環坐愛窗明。”

逡巡

(1) 因為有所顧慮而徘徊不前

逡巡而不敢進。——漢· 賈誼《新書·過秦論上》

大閹亦逡巡畏義。——明· 張溥《五人墓碑記》

逡巡不前。

舅犯謝罪,逡巡河上。——《三國演義》

(2) 一剎那

雁翎金甲逡巡得,鉤引徐寧大解危。——《水滸傳》

(3) 時光消失

逡巡過了一年,當年是正月初一日。——《喻世明言》

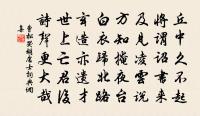

疊疊

層層重疊的樣子

愁客

指旅人。旅人多鄉愁,故稱。 唐 王昌齡 《潞府客亭寄崔鳳童》詩:“秋月對愁客,山鐘搖暮天。” 唐 孟郊 《春愁》詩:“春物與愁客,遇時各有違。”

涔涔

(1) 多雨的

(2) 淚落不止的

(3) 汗流浹背的

汗水涔涔

(4) 形容脹痛煩悶

頭涔涔然發脹

(5) 形容天色陰沉的樣子

迫人

(1).指見識淺陋的人。 隋 王通 《中說·周公》:“ 杜淹 問:‘ 崔浩 何人也?’子曰:‘迫人也。執小道,亂大經。’”

(2).逼迫人。 清 丘逢甲 《秋暑得雨》詩:“殘暑酷未已,迫人無少休。” 陳殘雲 《山谷風煙》第三三章:“‘我不是沒有缺點呀’, 周燕 的語氣有點迫人,聲音像唱歌一般響亮。”

老慵

年老懶散。常為老年人自謙之辭。 唐 白居易 《老慵》詩:“豈是交親向我疏,老慵自愛閉門居。” 唐 白居易 《游寶稱寺》詩:“可憐幽靜地,堪寄老慵身。”

聲聞

(1).亦作“ 聲問 ”。音信。《國語·越語上》:“寡君 句踐 乏無所使,使其下臣 種 ,不敢徹聲聞於天王。”《呂氏春秋·贊能》:“ 孫叔敖 、 沉尹莖 相與友, 叔敖 游於 郢 三年,聲問不知,修行不聞。”《漢書·蘇武傳》:“前發 匈奴 時, 胡 婦適產一子 通國 ,有聲問來,願因使者致金帛贖之。”《北史·儒林傳下·劉炫》:“ 炫 與妻子,相去百里,聲聞斷絶。” 宋 沉括 《夢溪筆談·謬誤》:“ 丁晉公 之逐,士大夫遠嫌,莫敢與之通聲問。” 范文瀾 蔡美彪 等《中國通史》第三編第四章第一節:“ 唐 北庭 節度使 李元忠 、 安西 四鎮留後 郭昕 率將士守境,與朝廷聲問中斷。”

(2).亦作“ 聲問 ”。名聲。《荀子·大略》:“德至者色澤洽,行盡而聲問遠。”《韓非子·內儲說上》:“子聞寡人之聲聞,亦何如焉?”《三國志·蜀志·許靖傳》“ 南陽 宋仲子 於 荊州 與 蜀郡 太守 王商 書” 裴松之 注引 晉 陳壽 《益州耆舊傳》:“ 商 字 文表 , 廣漢 人,以才學稱,聲問著於州里。” 唐 玄奘 《大唐西域記·健馱邏國》:“﹝論師﹞少好學,有才辯,聲聞遐被,法俗歸心。” 宋 沉遼 《真覺開堂》:“自諸祖述作已達者,皆著聲問。” 清 曹寅 《題雲辨上人小照》詩:“行識自來矜色相,聲聞何惜證飛仙。”參見“ 聲聞過情 ”。

梵文意譯。佛家稱聞佛之言教,證四諦之理的得道者。常指羅漢。《大乘義章》卷十七:“觀察四諦而得道者,悉名聲聞。”《大乘義章》卷十七:“從佛聲聞而得道者,悉名聲聞。”《敦煌變文集·維摩經押座文》:“五百聲聞皆被訶,住相法空分取證。”

飄流

同“漂流”

寒梅

梅花。因其凌寒開放,故稱。 唐 張謂 《早梅》詩:“一樹寒梅白玉條,迥臨林村傍谿橋。” 宋 柳永 《瑞鷓鴣》詞:“天將奇艷與寒梅。乍驚繁杏臘前開。” 明 何景明 《二月見梅》詩:“二月寒梅開滿枝,素心寧與艷陽期!” 柯靈 《香雪梅·序一》:“初來時霜菊正丹,現在早開的寒梅已經著花。”

詩詞推薦

名句推薦