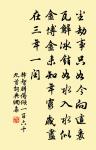

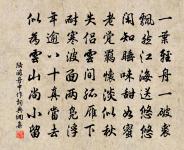

擬輓歌辭 其三原文

荒草何茫茫,白楊亦蕭蕭。嚴霜九月中,送我出遠郊。

四面無人居,高墳正嶕嶢。

馬為仰天鳴,風為自蕭條。

幽室一已閉,千年不復朝。

千年不復朝,賢達無奈何。

向來相送人,各自還其家。

親戚或余悲,他人亦已歌。

死去何所道,托體同山阿。

詩詞問答

問:擬輓歌辭 其三的作者是誰?答:陶淵明

問:擬輓歌辭 其三寫於哪個朝代?答:魏晉

問:陶淵明的名句有哪些?答:陶淵明名句大全

參考注釋

茫茫

遼闊曠遠的樣子;模糊不清楚

長天茫茫。——唐· 李朝威《柳毅傳》

野茫茫。——《樂府詩集·雜歌謠辭·敕勤歌》

夫之茫茫。——明· 顧炎武《復庵記》

茫茫的前景

別時茫茫江浸月。——唐· 白居易《琵琶行(並序)》

白楊

(1) 楊屬的任一種,其特徵是具有柔軟而扁平的長葉柄,葉片能在微風中飄動或飛舞

(2) 銀白楊的俗稱

蕭蕭

(1) 形容馬嘶鳴聲

馬鳴蕭蕭

蕭蕭班馬鳴。——唐· 李白《送友人》

車轔轔,馬蕭蕭。——唐· 杜甫《兵車行》

(2) 風聲

風蕭蕭兮易水寒。——《戰國策·燕策》

風蕭蕭

(3) 冷落淒清的樣子

(4) 花白稀疏的樣子

祖父看見了鏡里的白髮蕭蕭

嚴霜

(1) 寒冷的霜

嚴霜過後,葉子逐漸落下來

(2) 一種溫度低到足以凍殺大部分露天園田草木和果實蓓蕾的霜

嚴霜結庭蘭。——《玉台新詠·古詩為焦仲卿妻作》

冬與嚴霜爭。——赫胥黎著、 嚴復譯《天演論》

月中

每月的中間幾天

遠郊

周代稱都邑以外百里的地方為遠郊。泛指離城市較遠的地區

四面

東、南、西、北四個方面,泛指周圍

四面受敵

無人

(1).沒有人才。《左傳·文公十三年》:“﹝ 士會 ﹞乃行。 繞朝 贈之以策,曰:‘子無謂 秦 無人,吾謀適不用也。’” 金 元好問 《曲阜紀行》詩之八:“吾謀未及用,勿謂 秦 無人。”

(2).沒有人;沒人在。《史記·范雎蔡澤列傳》:“ 秦王 屏左右,宮中虛無人。” 三國 魏 應璩 《與侍郎曹良思書》:“足下去後,甚相思想。《叔田》有無人之歌,闉闍有匪存之思,風人之作,豈虛也哉!” 宋 柳永 《斗百花》詞:“深院無人,黃昏乍拆鞦韆,空鎖滿庭花雨。”參閱《詩·鄭風·叔于田》。

嶕嶢

亦作“嶣嶤”。 1.峻峭;高聳。《漢書·揚雄傳下》:“ 泰山 之高不嶕嶢,則不能浡滃雲而散歊烝。” 顏師古 註:“嶕嶢,高貌也。” 晉 陶潛 《擬輓歌辭》之三:“四面無人居,高墳正嶣嶤。” 宋 司馬光 《送張太博肅知岳州》詩:“波濤洶湧動寒野,樓閣嶣嶤壓暮雲。” 明 陳宏緒 《寒夜錄》卷上:“山虛水深,萬籟蕭蕭,古無人蹤,惟石嶕嶢。”

(2).指高山。 清 周亮工 《百丈岩瀑布同公蕃賦》詩:“雷耕石骨劈嶕嶢,波詭雲騰百丈高。”

仰天

仰面向天

仰天大笑

蕭條

經濟成長退縮

經濟蕭條

幽室

(1).幽暗或沒有光亮的屋子。《禮記·仲尼燕居》:“譬如終夜有求於幽室之中,非燭何見?”《東觀漢記·張湛傳》:“以篤行純淑,鄉里歸德,雖居幽室闇處,必自整頓,三輔以為儀表。” 明 劉若愚 《酌中志·大內規制紀略》:“ 德用 ( 侯德用 )欲殺打更浄軍 梁暹 、 趙進忠 二命,閉之幽室,刻期必死。” 清 蒲松齡 《聊齋志異·鴉頭》:“妾幽室之中,暗無天日,鞭創裂膚,飢火煎心,易一晨昏,如歷年歲。”

(2).墓穴。 晉 陶潛 《輓歌》:“幽室一已閉,千年不復朝。” 宋 秦觀 《李狀元墓志銘》:“初君襄事期迫,不暇納幽室之銘。” 清 姚鼐 《副都統朱公墓志銘》:“作銘幽室埋其阿,此石可泐名不磨。”

(3).石室,山洞。 南朝 宋 謝靈運 《永嘉錄嶂山詩》:“裹糧杖輕策,懷遲上幽室。”

(4).指腎臟。《黃庭內景經·上有》:“幽室內明照陽門。” 白履忠 註:“幽室,腎也。陽門,命門也。”

千年

極言時間久遠。 晉 陶淵明 《輓歌詩》:“幽室一已閉,千年不復朝。” 南朝 梁 沉約 《齊故安陸昭王碑文》:“蓋百代之儀表,千年之領袖。” 唐 盧照鄰 《中和樂章·歌登封》:“山稱萬歲,河慶千年。” 毛 * 《浪淘沙·北戴河》詞:“往事越千年, 魏武 揮鞭。”

賢達

賢能通達之人;有才德、聲望的人

無奈何

(1) 對人或事沒有處理辦法

無奈他何

(2) 無奈

無奈何同意

向來

(1) 一貫如此

(2) 先前

向來之煙霞。——唐· 李白《夢遊天姥吟留別》

向來不過籠絡耳。——清· 梁啓超《譚嗣同傳》

送人

方言。猶送親。 柳青 《喜事》:“今早起,新媳婦要送人堂客把媒人叫到新房裡。”

各自

(1) 各人自己

他們各自的家

各自解決食宿問題

各自棄甲投戈。——《三元里人民抗英》

(2) 各方中的每一方

各自多做自我批評

親戚

(1) 有血統或婚姻關係的人

(2) 指父母及兄弟等

去親戚而事君。——《史記·廉頗藺相如列傳》

親戚安居。——南朝梁· 丘遲《與陳伯之書》

獨身無親戚。——清· 方苞《獄中雜記》

(3) 指內外親屬

親戚畔之。——《孟子·公孫丑下》

親戚之所畔。

悅親戚之情話。——晉· 陶淵明《歸去來兮辭》

當如親戚。——唐· 李朝威《柳毅傳》

送給朋友和親戚的禮物

余悲

悲傷無已;無盡的悲痛。 晉 陶潛 《擬輓歌辭》之三:“親戚或餘悲,他人亦已歌。” 宋 朱熹 《齋居感興》詩之五:“ 馬公 述 孔 業,託始有餘悲。” 郭沫若 《夏完淳》下:“此二書至今讀之頗有餘悲,且屢讀不厭。”

他人

別人

不許他人干涉

何所

何處。《史記·孝武本紀》:“人皆以為不治產業而饒給,又不知其何所人。” 唐 韓愈 《感春》詩之一:“我所思兮在何所?情多地遐兮徧處處。” 宋 王安石 《胡笳十八拍》:“新人新人聽我語:我所思兮在何所?”

托體

(1).猶委身。委託身體。《剪燈餘話·賈雲華還魂記》:“既然委身於君子,豈再托體於他人。”

(2).猶出身。 清 吳偉業 《思陵長公主輓詩》:“托體皇枝貴,承休聖善祥。”

(3).謂一切行動所依靠的根本。 清 王夫之 《讀四書大全說·論語·雍也篇三二》:“將吝於施而鮮所濟者,亦可謂之仁與?亦失聖人之旨矣! 子貢 所云者,體不立而托體必小。”

山阿

山嶽;小陵

死去何所道,托體同山阿。——晉· 淘潛《輓歌》

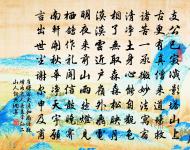

詩文賞析

【注釋】:(1)嶕嶢:很高的樣子。

(2)幽室:指墳穴。

(3)向來:剛才。

(4)或余悲:也許有些人還有悲傷。亦已歌:也開始唱歌了。

(5)何所道:有什麼可說的呢?山阿:山陵。

----------------------------------------------

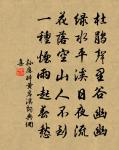

其三(1)

荒草何茫茫,白楊亦蕭蕭(2)。

嚴霜九月中,送我出遠郊(3)。

四面無人居,高墳正嶕嶢(4)。

馬為仰天鳴,風為自蕭條(5)。

幽室一已閉,千年不復朝(6)。

千年不復朝,賢達無奈何(7)。

向來相送入,各已歸其家(8)。

親戚或余悲,他人亦已歌(9)。

死去何所道,托體同山阿(10)。

[注釋]

(1)這首詩寫送葬時的悲哀之情和蕭條之景,十分感人。結語以“托體同山阿”的達觀態度,體

現了詩人一慣持有的委運任化的人生觀。

(2)何:何其,多么。茫茫:無邊無際的樣子。蕭蕭:風吹樹木聲。(3)嚴霜:寒霜,濃霜。送

我出遠郊:指出殯送葬。

(4)無人居:指荒無人煙。嶕嶢(jiāo yáo 交搖):高聳的樣子。

(5)馬:指拉靈樞喪車的馬。

(6)幽室:指墓穴。朝(zhāo 招):早晨,天亮。

(7)賢達:古時指有道德學問的人。無奈何:無可奈何,沒有辦法。指皆不免此運。

(8)向:先時,剛才。已歸:逯本作“自還”,今從《文選》改。

(9)已歌:已經在歡快地歌了。是說人們早已忘了死者,不再有悲哀。

(10)何所道:還有什麼可說的呢。托體:寄身。山阿(ē啊):山陵。

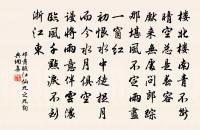

[譯文]

茫茫荒野草枯黃,

蕭瑟秋風抖白楊。

已是寒霜九月中。

親人送我遠郊葬。

四周寂寞無人煙,

墳墓高高甚淒涼。

馬為仰天長悲鳴,

風為蕭瑟作哀響。

墓穴已閉成幽暗,

永遠不能見曙光。

永遠不能見曙光。

賢達同樣此下場。

剛才送葬那些人,

各自還家入其房。

親戚或許還悲哀,

他人早忘已歡唱。

死去還有何話講。

寄託此身在山岡。

-----------孟二冬《陶淵明集譯註》-----------

詩詞推薦

名句推薦