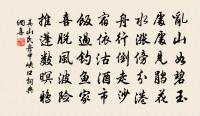

贈劉司戶蕡原文

江風揚浪動雲根,重碇危檣白日昏。已斷燕鴻初起勢,更驚騷客後歸魂。

漢廷急詔誰先入,楚路高歌自欲翻。

萬里相逢歡復泣,鳳巢西隔九重門。

詩詞問答

問:贈劉司戶蕡的作者是誰?答:李商隱

問:贈劉司戶蕡寫於哪個朝代?答:唐代

問:李商隱的名句有哪些?答:李商隱名句大全

譯文和注釋

譯文

江風捲起驚濤駭浪,拍擊著兩岸懸崖峭壁,危舟飄蕩,桅桿搖晃滿天布滿重重烏雲。已經像北國的鴻燕,剛想起飛就被摧抑,又像悲憤的騷客,遠眨天涯難歸驚魂。

哪裡會有漢廷的急詔,把你提前召回,只能像接輿那樣,佯狂楚路高歌抒情。萬里他鄉與你相逢,既喜悅又悲傷,恨只恨鳳凰巢在僻野,遙遙遠隔九重門。

注釋

蕡(fén):劉蕡,字去華,幽州昌平(今河北昌平)人。寶曆二年(826)進士。

雲根:指江邊的山石。

碇(dìng):繫船的石墩;危檣:即危船。此句意為由於江風所致,山石搖動,江船危繫於石上,景色也是天昏地暗。

燕鴻:即鴻雁,比喻劉蕢有萬里騰飛之志,且又澄清高潔。但是不幸的是他剛剛展翅,就被狂風摧折了。

更驚:意謂江風蔽日的景象驚動了劉蕢遲遲不歸的魂靈;騷客:指劉蕢;後歸:遲歸。劉蕢被貶長達七年之久,所以言此。

漢廷急詔:指漢代朝廷曾急詔征回者。

楚路高歌:以屈原比劉蕢,屈原放逐,乃賦《離騷》,所以為“楚路高歌”。高歌,形容詩情悲壯;翻:以舊曲製作新詞。

萬里相逢歡復泣:指兩人在遠離京城的地方重逢。

鳳巢:比喻賢臣在朝。傳說黃帝時,鳳凰息於東園,或巢於阿閣;西隔:當時詩人在荊楚之地,長安位於荊楚西北,所以謂西隔。此句意謂賢者皆被放逐遠離朝廷;九重門:指皇帝居住的地方。

詩文賞析

劉蕡,敬宗寶曆二年(826)進士,博學能文,性耿直,嫉惡如仇,有澄清天下之志。李商隱對他非常推崇。宣宗大中元年(847),詩人奉鄭亞之命出使南郡和鄭肅通好。次年正月南返時,與被貶去柳州的劉蕡在長沙一帶相遇,李商隱寫此詩相贈。

詩的開頭從相遇的地點黃陵廟寫起。黃陵廟在黃陵山上,相傳為舜妃葬處。山在湘江匯入洞庭的咽喉,山峰兀立,水勢奔騰。時間正是初春,漫天陰沉,加上江風浩浩,越發揚起了濁浪。看來好似“雲根”一般的岸邊山石和繫船石墩,受到浪花的猛烈衝擊。船上高高的桅桿,在江風中搖搖晃晃,分外顯得日暗天昏。這是湘江驚濤駭浪的實景,更是晚唐王朝政局動盪和險惡的寫照。詩人運用傳統的比興手法,勾畫了劉蕡悲劇遭遇的社會背景。

頷聯表現劉蕡的坎坷遭際,字裡行間充滿同情。“已斷”句把劉蕡比做展翅萬里的北國鴻雁(劉是燕人),剛剛要施展的雄圖偉略就很快夭折了。這是隱指劉蕡應試未第。唐文宗時代,劉蕡曾 * 試賢良方正能直言極諫科,在對策中切論宦官專橫誤國,應予誅滅,一時名動京師。但因遭宦官忌恨,未予錄取,初試鋒芒,就遭挫折。旋被令孤楚、牛僧孺召為從事,後授秘書郎,不久即遭宦官誣陷,貶為柳州司戶參軍。“更驚”句即指此番遭貶。詩人把劉蕡比做受讒而被放的屈原,遠貶南荒,難歸鄉土。前一“已”字,後一“更”字,緊湊有力地把劉的生平遭際中兩件大事聯結起來,通過沉痛憤慨的筆調,表現了詩人對劉的遭遇深致扼腕。

頸聯又借用歷史人物進一步抒寫對劉蕡的敬仰和同情。“漢廷急詔”用賈誼遭貶三年後又被漢文帝召回長安,拜為梁懷王太傅的故事。這句是說,如果皇上急召賢臣,以先生之才,應是首先被召去的,還有誰可以比你先回朝廷的呢?這裡高度稱讚劉具有賈誼的抱負和才華,相信他一定會受到重用,敬慕和勸慰之情溢於言表。“楚路高歌”用楚國狂人接輿的故事。而劉蕡身貶楚地,恰與接輿仿佛,借劉的遭遇來抒發自己的滿腔憤激。“自欲翻”,體現了詩人對摯友的深切同情和理解。

結尾“萬里相逢歡復泣,鳳巢西隔九重門”,不僅是真摯深切的友誼之歌,更是對當時腐朽政治的憤激的控訴。兩位摯友在遠離家鄉、遠離帝京的地方不期而遇,其興奮和喜悅之情,是可想而知的。這是“歡”的來由。然而為什麼又“歡”而“復泣”呢?原來這意外相逢,恰同在他們患難之時:一個是得罪被貶;一個是長期受排擠而萬里投荒。大體相同的坎坷命運和對國運的憂切,又使他們不得不泣。“歡”不過是知音乍見時一剎那間的快事,而“泣”則是經過悲憤交加的長期醞釀。歡而復泣,感情複雜而沉痛,包含著個人的失意,但主要卻是為國運難扶而“泣”。末句中這一點表現得很顯豁。鳳巢,比喻賢臣在朝。《帝王世紀》說:“黃帝時,鳳凰止帝東園,或巢於阿閣。”現在賢臣一時都已星散,遠謫窮荒,備受排斥,“君門九重”,他們又如何可能竭忠盡智呢?詩人長期目擊黨爭的翻雲覆雨,又飽經天涯飄泊的生活,對唐王朝的黑暗現實的認識就更深切了。因而這首感情深摯的投贈之作,揉合了同情知友和憂時憤世之情。結尾的殷憂和憤懣,表面落在鳳巢西隔、急詔無從上,但實際更和首聯呼應。劉、李的遭遇,不都同是晚唐王朝“重碇危檣白日昏”的必然結果么?

這首詩以感慨蒼涼的雄渾聲調和高昂挺拔的沉鬱氣勢,表現自己哀時憂國的情感。詩在憤激之中,寓有深諷;景語之中,滲透情語;由眼前江風的險惡聯想到國家的隱憂;從同是天涯淪落的遭遇引起了歡泣交加的複雜感情,“涵茹到人所不能涵茹”、“曲折到人所不能曲折”(劉熙載《藝概》),寓哀愴憤激於深沉凝重之中,具有似矛盾而又統一的深厚蘊藉的獨特風格,可說是古典詩歌中的藝術珍品。

(吳調公)

詩詞推薦

名句推薦