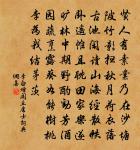

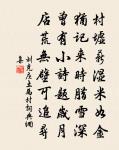

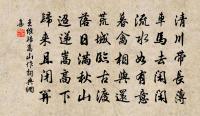

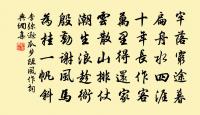

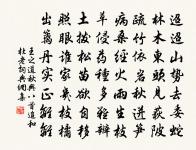

姚體倫蜻蜓紅蓼圖原文

幾穗紅珠照碧水,一雙蜻蜓飛復止。

成形賦色誰所為,無過偶然相值耳。

明經爾時興會此,了了寫意弗求似。

徒觀蔌蔌點點中,江上不覺秋風起。

詩詞問答

問:姚體倫蜻蜓紅蓼圖的作者是誰?答:乾隆

問:姚體倫蜻蜓紅蓼圖寫於哪個朝代?答:清代

問:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注釋

1. 押紙韻 出處:御製詩三集卷九十一

參考注釋

紅珠

比喻紅色果實。 唐 王建 《題江寺兼求藥子》詩:“紅珠落地求誰與,青角垂階自不收。” 唐 溫庭筠 《和道溪君別業詩》:“花房透露紅珠落,蛺蝶雙飛護粉塵。”

碧水

綠水。 南朝 梁簡文帝 《採蓮曲》:“桂檝蘭橈浮碧水,江花玉面兩相似。” 唐 李白 《早春寄王漢陽》詩:“碧水浩浩雲茫茫,美人不來空斷腸。” 五代 和凝 《小重山》詞:“御溝澄碧水,轉池塘,時時微雨洗風光。” 元 戴表元 《苕溪》詩:“碧水千塍共,青山一道斜。”

一雙

(1).用於成對的兩人或兩物。《禮記·少儀》:“其禽加於一雙,則執一雙以將命。”《史記·項羽本紀》:“我持白璧一雙,欲獻 項王 ,玉斗一雙,欲與 亞父 。” 唐 李賀 《唐兒歌》:“骨重神寒天廟器,一雙瞳人剪秋水。” 元 張國賓 《薛仁貴》楔子:“一雙父母在堂,我不肯做莊農的生活。” 老舍 《正紅旗下》一:“那是一雙何等毫無道理的眼睛啊!見到人……她的眼總是瞪著。”

(2). 唐 時 南詔 耕地,五畝為一雙。見《新唐書·南詔傳上》。 明 陶宗儀 《輟耕錄·稱地為雙》引《雲南雜誌》:“其佃作三人,使二牛前牽,中壓而後驅之。犁一日,為一雙,約有中原四畝地。”

(3).佛教稱兩年半為一雙。《法苑珠林》卷三:“三月為一時,兩時為行;一行即半年六月也,兩行為一年,兩年半為一雙。”

蜻蜓

(1) 構成蜻蜓目的任何種大形的昆蟲,有很多複眼的大形頭部,觸角短小,腹部細長,四隻窄長有網狀脈的翅,顎粗壯,足適於握住獵物,對人完全無害而屬於最有用的昆蟲,成蟲取食飛翔捉到的昆蟲並消滅大量蠅蚋與蚊蟲,而水生若蟲捕食消滅蚊蟲幼蟲

(2) 蜻蜓目的昆蟲

成形

(1) 形成

正在成形的思想之新奇簡直使他大吃一驚

(2)

(3) 排列成一定形式或形狀

使玻璃成形

(4) 醫學上指具有正常的形狀

大便成形

(5) 醫學上指修復損傷的組織或器官

成形外科

骨成形術

所為

所作,作為。《易·繫辭上》:“知變化之道者,其知神之所為乎!” 晉 陸機 《吊魏武帝文》序:“諸舍中無所為,學作履組賣也。” 元 康進之 《李逵負荊》第二折:“ 宋江 倈!這是甚所為!甚道理?” 葉聖陶 《窮愁》:“案上金錢,亦無暇入於囊,徒瞪目警吏所為。”

(1).所以。表示行為動作發生的原因。《公羊傳·隱公三年》:“先君之所為不與臣國而納國乎君者,以君可以為社稷宗廟主也。” 王引之 《經傳釋詞》卷二:“﹝所為﹞言‘所以’也。” 漢 董仲舒 《春秋繁露·服制象》:“天地之生萬物也以養人,故其可食者以養身體,其可威者以為容服,禮之所為興也。” 晉 陸機 《豪士賦》序:“且夫政由 寧氏 ,忠臣所為慷慨。”參見“ 所以 ”。

(2).所謂。為,通“ 謂 ”。《墨子·公輸》:“ 荊 有 雲夢 ,犀兕麋鹿滿之, 江 漢 之魚鱉黿鼉,為天下富; 宋 所為無雉兔狐狸者也;此猶粱肉之與糠糟也。”《戰國策·宋衛策》作“所謂”。 清 余懷 《<板橋雜記>小引》:“不謂數十年來,所為長板橋者,徒與荒野蔓草為鄰而已。”參見“ 所謂 ”。

無過

(1).沒有過失。《左傳·宣公二年》:“人誰無過,過而能改,善莫大焉。”《史記·蒙恬列傳》:“我何罪於天,無過而死乎?”《文獻通考·經籍五》:“詩發乎情者也,而情之所發,其辭不能無過。”

(2).沒有超過。《史記·蘇秦列傳》:“夫挾彊 秦 之勢以內劫其主,罪無過此者。”《法苑珠林》卷七:“何者最苦,一人言天下之苦無過婬欲。”《金史·樂志上》:“所以承天,無過乎質。天其祐之,惟精惟一。”

(3).不外乎,只不過。 唐 白居易 《白髮》詩:“不肯長如漆,無過總作絲。最憎明鏡里,黑白半頭時。” 元 無名氏 《馮玉蘭》第一折:“你把那行裝整頓,無過是一琴一鶴緊隨身。”《初刻拍案驚奇》卷三五:“﹝ 陳德甫 ﹞無過在解舖里上些帳目,管些收錢舉債的勾當。”

(4).猶不如,比不上。 明 湯顯祖 《牡丹亭·勸農》:“俺天生的快手賊無過。衙舍里消消沒的睃,扛酒去前坡。”

偶然

突然的,不是經常的;意想不到的

偶然現象

偶然事件

相值

(1).猶相遇。 南朝 梁 江淹 《知己賦》序:“始於 北府 相值,傾蓋無已。” 唐 韓愈 《寄皇甫湜》詩:“昏昏還就枕,惘惘夢相值。” 宋 蘇軾 《芙蓉城》詩:“此生流浪隨滄溟,偶然相值兩浮萍。” 郭沫若 《今津紀游》六:“我的視線同她們覿面相值。”

(2).相當;相匹敵。《儀禮·喪服》“大功八升若九升” 漢 鄭玄 註:“欲其文相值。” 明 胡應麟 《少室山房筆叢·九流緒論中》:“ 晁公武 《讀書志》考諸人與 河汾 (指 隋 王通 )絶不相值,甚詳,第亦無庸事此,讀《中説》即瞭然。”

明經

(1).通曉經術。《漢書·劉向傳》:“ 更生 年少於 望之 、 堪 ,然二人重之,薦 更生 宗室忠直,明經有行,擢為散騎宗正給事中。” 北魏 酈道元 《水經注·河水五》:“ 漯水 又東逕 漢 徵君 伏生 墓南,碑碣尚存,以明經為 秦 博士。 秦 坑儒士, 伏生 隱焉。” 宋 俞文豹 《吹劍錄外集》:“ 夏侯勝 以明經取青紫語門人,臣嘗鄙之,何敢復以此聳誘其徒。”

(2). 漢 代以明經射策取士。 隋煬帝 置明經、進士二科,以經義取者為明經,以詩賦取者為進士。 宋 改以經義論策試進士,明經始廢。 梁啓超 《變法通議·論科舉》:“今請雜取前代之制,立明經一科,以暢達教恉,闡發大義,能以今日新政,證合古經者為及格。”參閱《新唐書·選舉志一》、《文獻通考·選舉四》、 清 顧炎武 《日知錄·明經》。

(3). 明 清 對貢生的尊稱。《醒世恆言·赫大卿遺恨鴛鴦絛》:“這 陸氏 因丈夫生前不肯學好,好色身亡,把孩子嚴加教誨。後來明經出仕,官為別駕之職。”《儒林外史》第十八回:“此位是 石門 隋岑庵 先生,是老明經。”

爾時

猶言其時或彼時。《左傳·襄公十三年》“使 士匄 將中軍,辭曰: 伯游 長,昔臣習於 知伯 ,是以佐之,非能賢也” 晉 杜預 註:“ 罃 代將中軍, 士匄 佐之。 匄 今將讓,故謂爾時之舉,不以己賢。”

興會

偶有所感而產生的意趣

了了

心裡明白;清清楚楚;通達

不甚了了

心中了了

勾畫了了。——明· 魏學洢《核舟記》

寫意

(1) 〈方〉∶適意;舒服

倒去讓格格老太婆寫意?——《負曝閒談》

(2) 〈方〉∶容易;輕鬆

耐倒說得寫意哚。——《海上花列傳》

(3) 〈方〉∶漂亮;大方

瑞生阿哥倒蠻寫意個人。——《海上花列傳》

蔌蔌

(1).猥瑣醜陋貌。《詩·小雅·正月》:“佌佌彼有屋,蔌蔌方有穀。” 毛 傳:“蔌蔌,陋也。” 林紓 《讀<小雅>》:“於是佌佌蔌蔌者布滿朝列,國豈有不卒斬者耶!”

(2).風勁烈貌。《文選·鮑照<蕪城賦>》:“稜稜霜氣,蔌蔌風威。” 李善 註:“蔌蔌,風聲勁疾之貌。” 唐 韓愈 《雨》詩:“坐來蔌蔌山風疾,山雨隨風暗原隰。”

(3).飄落貌。 五代 和凝 《天仙子》詞之二:“洞口春紅飛蔌蔌,仙子含愁眉黛緑。” 宋 蘇軾 《浣溪沙·徐門石潭謝雨道上作》詞:“蔌蔌衣巾落棗花,村南村北響繰車。” 明 高啟 《梅花》詩之八:“枝頭誰見花驚處,嫋嫋微風蔌蔌霜。”

(4).涓流貌。 宋 蘇軾 《食甘》詩:“清泉蔌蔌先流齒,香霧霏霏欲噀人。” 宋 蘇軾 《賀新郎·夏景》詞:“共粉淚,兩蔌蔌。”

(5).象聲詞。輕微之聲。《南史·王晏傳》:“見屋桷子悉是大蛇,就視之,猶木也。 晏 惡之,乃以紙裹桷子,猶紙內搖動,蔌蔌有聲。” 清 平步青 《霞外攟屑·里事·何經文》:“會夜,大霧晦黑,乃設伏。縱羊山中走,齕草,蔌蔌有聲。”

點中

點名選中。《二刻拍案驚奇》卷十八:“﹝ 甄希賢 ﹞叫將出來看時,頭一名就點中了 春花 。”

江上

(1).江岸上。《呂氏春秋·異寶》:“﹝ 伍員 ﹞因如 吳 。過於 荊 ,至 江 上,欲涉。”《史記·伍子胥列傳》:“ 吳 人憐之,為立祠於 江 上,因命曰 胥山 。” 南朝 宋 鮑照 《發後渚》詩:“ 江 上氣早寒,仲秋始霜雪。” 唐 岑參 《餞王崟判官赴襄陽道》詩:“津頭 習氏宅 , 江 上 夫人城 。” 沉尹默 《燕歸梁》詞:“江上花開趁蝶尋,拚買醉千金。”

(2).江面上。《史記·伍子胥列傳》:“ 伍胥 遂與 勝 獨身步走,幾不得脫。追者在後。至 江 , 江 上有一漁父乘船,知 伍胥 之急,乃渡 伍胥 。” 唐 崔顥 《黃鶴樓》詩:“日暮鄉關何處是?煙波 江 上使人愁。” 宋 蘇軾 《江神子·江景》:“忽聞江上弄哀箏,苦含情,遣誰聽?” 清 黃景仁 《太白墓》詩:“清風 江 上洒然來,我欲因之寄微慕。”

(3).江中。 宋 蘇轍 《初發嘉山》詩:“洗硯去殘墨,遍水如黑霧。至今江上魚,頂有遺墨處。”

不覺

(1)

(2)

沒有發覺,沒有感覺到

一路景物極佳,也就不覺路途遙遠

(3)

想不到,無意之間

天天作詩著文,天長日久不覺已是著述頗豐

(4)

不禁,不由得

他們兩雙眼好像無意中碰在一起時,兩個都不覺紅了臉。——揚沫《青春之歌》

風起

(1).風颳起來。 晉 陸機 《豪士賦》序:“是以事窮運盡,必於顛仆;風起塵合,而禍至常酷也。” 唐 杜甫 《船下夔州郭宿雨濕不得上岸別王十二判官》詩:“風起春燈亂, 江 鳴夜雨懸。”《清平山堂話本·西湖三塔記》:“風起時,有千尺翻頭浪。”

(2).比喻事物的興起。《史記·淮陰侯列傳》:“天下初發難也,俊雄豪桀建號壹呼,天下之士雲合霧集,魚鱗襍遝,熛至風起。” 漢 嚴遵 《道德指歸論·萬物之奧》:“海內之士,回響風起;俊雄英豪,輻至蜂止。”《漢書·息夫躬傳》:“如使狂夫嘄謼於東崖, 匈奴 飲馬於 渭水 ,邊竟雷動,四野風起。”

詩詞推薦

名句推薦