李斯篆書《會稽刻石》(2)

作者:李斯 書體:篆書

【資料參考】:秦刻會稽碑考釋

□李鐵華

秦始皇二十六年(公元前221年),中國歷史上第一個統一的大帝國建立,與此同時實行了“書同文”,將以先秦石鼓文、籀文為母體的秦系文字刪繁就簡,用新整理和規範了的小篆體作為通行全國的正規字型。由李斯、趙高、胡毋敬作《倉頡篇》、《爰歷篇》、《博學篇》三種字書,凡三千一百字,頒行天下,為統一漢字奠定了良好的基礎。這在中國文字發展史上無疑是利在當代、功垂後昆的大事情。遺憾的是,秦傳至二世便解體消亡,所傳文字亦不復再見。值得慶幸的是,秦始皇巡視天下,留下了《泰山刻石》、《琅玡刻石》、《會稽刻石》等七種由李斯親筆撰寫的刻石文字,雖然我們今天能見到的僅為《泰山刻石》、《琅玡刻石》兩種殘碑拓本,以及宋代徐鉉的幾種摹本,畢竟還可以知道秦小篆之面貌,豈不也是文字之幸?秦以前的文字,由於諸侯力政,不統於王,我國古文字的偏旁多有不同,存在多種寫法。商周時期的青銅器,同一作品的同一文字,偏旁在字中的位置上下左右可以任意挪動。秦小篆的最大好處是所有偏旁只能是一種形體,並規定了形旁在形體中的一定位置,而且不得代用。由於小篆將每一個字的偏旁、形體、種類、位置一一作了規定,故書寫時的筆數自然得以一致。這對漢字的定型、規範和統一起到了十分重要的作用。同時,保證了漢字的順利演變,最終以楷書延續至今。

《史記·秦始皇本紀》云:“三十七年十月癸丑,始皇出遊。左丞相斯從,右丞相去疾守。少子胡亥愛慕請從,上許之……至錢塘。臨浙江,水波惡,乃西百二十里從狹中渡。上會稽,祭大禹,望於南海,而立石刻頌秦德。”這便是《會稽刻石》的由來。司馬遷還將原文記錄在案。南朝梁時,竟陵王子良守會稽,登山見碑,曾使主簿范雲讀之。姚令威《西溪叢語》云:“予嘗上會稽東山,登秦望山之巔,儘是黃茅,並無樹木。山側有三石筍,上無字跡,後自小徑別至一山,俗名鵝鼻山,山頂有石如屋中開,一碑插其中,文皆為風雨所剝,僅隱約可見,其為大篆小篆,均不可考。不知此石果岺石歟?非始皇之力,亦不能插於石中也。此山險絕,罕有至者,其非偽碑可知。”其說甚善,此非偽碑,當為《會稽刻石》。時至今日,想文已剝蝕,不知石可安在?元至正初年(公元1341年),紹興路推官申屠駉,以家藏摹本,摹勒於府學稽古閣,石之背面亦為徐鉉所摹之《峰山刻石》。清康熙年間,《會稽刻石》為石工磨去,乾隆五十七年(公元1792年)閏四月朔,郡守李亨特以申屠氏本重勒,仍置閣中。此次複製,與《金石大字典》收錄的徐鉉摹本亦即申屠本已有不同。徐鉉本和《史記》所錄均為“德惠修長”。《史記·索隱》:“修亦長也,重文耳。王劭按張徽所錄會稽南山《秦始皇碑文》,‘修’作‘攸’。”復刻時從王劭說,“修”已改作“攸”。又《史記》:“追首高明”,《史記·索隱》:“今檢《會稽刻石》文,‘首’作‘道’,雅符人情也。”復刻本與曾國藩《精選經史百家文》所錄皆誤作“道”。《史記》收錄的是正確的,按,追,追求,追尋也;首,首先,第一也。《史記·陳涉世家》:“且楚首事,當令於天下。”可見“追首高明”是歌頌秦德的讚美詞。“首”變作“道”,仍辨者為石花所誤。《史記》:“率眾自強”,復刻本同。《史記·正義》:“碑文作‘率眾邦強’”,當從之。《史記》:“內飾詐謀”,復刻本同。《史記·索隱》:“刻石作‘謀詐’”,亦當從之。蓋因《史記·正義》與《史記·索隱》的作者必當見過原刻,故有刻石原作之說。《史記》:“黔首齋莊”,《精選經史百家文》與各種摹刻本皆作“黔首齊莊”。按,齋、齊兩字古可通,然其義還是有區別的。余以為當從《史記》所錄。“黔首齋莊”可解為百姓莊重、恭敬。大禹陵摹本與《史記》所錄“貪戾慠猛”的“慠”字,《說文》不見。汪仁壽云:“《說文》有傲無慠,前哲雲慠則傲之異文,然依碑文,秦已有從心慠字,不保倉頡無此字也。後漢書《崔駰傳》‘貴者慠’,亦當有所據耳。”慠、傲同義,此為偏旁多形又一例。“慠”字當不誤。《會稽刻石》“陰通閒使”的“閒”字,時代出版社1995年出版的曾國藩《精選經史百家文》作“閒”,崑崙出版社1997年出版的曾國藩纂《全注全譯經史百家雜鈔》作“間”,按,閒、閒、間三字,定義不同。上古沒有“間”字,後人把“閒”寫成“間”,用的人多了便約定俗成。“間”,讀若艱,而讀“閒”的字,才能寫成“閒”,然“閒”的本義是柵檻,故“閒”和“閒”也不通,只有在“空閒”的意義上才可以寫成“閒”。因此,在“陰通閒使”的句型中,不能寫成“陰通閒使”,更不能寫成“陰通間使”。“閒”的意義是離間,猶《史記·廉頗藺相如列傳》:“趙王信秦之閒”。“閒使”即從事離間活動的使者,猶今之間諜。

1989年,摹刻的《會稽刻石》移置於大禹陵碑廊。余細察拓本,雖與《嶧山刻石》一樣,都是徐鉉摹本,但經過多次復刻,字形變異甚多。與宋拓《泰山刻石》和李斯所書重器《新郪虎符》、《陽陵虎符》及秦斤、秦權、秦量、秦詔版等正宗秦文字相較,現存《會稽刻石》的字形,不正確乃至偽誤的銘文多達四十餘字(詳見2007年8月中國文聯出版社出版的拙作《秦碑考臨》第三卷)。其中“男”、“義”、“宣”三字皆為一字二形,完全不合秦“書同文”的規矩。秦小篆的字型至唐宋,已經演變為線條瘦細的“玉筯篆”,大禹陵摹本只存秦小篆的形體結構,與《泰山刻石》線條凝重、筆力雄強、端莊威嚴、雍容樸厚的獨特書風,已相去甚遠矣。究其原因是唐宋以降,歷代書家皆不知李斯作書的工具並非尖鋒毛筆。余在研究故宮博物院石刻館珍藏的國寶先秦石鼓文時發現,石鼓銘文與秦刻七碑的文字皆為短鋒扁筆所書,這有雲夢睡虎地出土的秦《法律問答簡》可佐證。倘用毛筆藏鋒書寫,很難做到幾千字線條劃一,更不可能達到唐張懷瓘所評說的“畫如鐵石,字若飛動”(詳見1994年6月三秦出版社出版的拙作《石鼓新響》書藝篇)。

所傳《會稽刻石》只有始皇詔,而無二世詔。其實,《會稽刻石》當二詔皆具。《史記·秦始皇本紀》云:“二世與趙高謀曰:‘朕年少,初即位,黔首未集附。先帝巡行郡縣,以示強,威服海內。今晏然不巡行,即見弱,毋以臣畜天下。’春,二世東行郡縣,李斯從。到碣石,並海,南至會稽,而盡刻始皇所立刻石,旁著大臣從者名,以章先帝成功盛德焉。”並同時收錄了二世詔全文。唐張守節在《史記·正義》中,關於《會稽刻石》注云:“此二頌,三句為韻。其碑在會稽山上,其文及書皆李斯,其字四寸,畫如小楷,圓鐫。今文字整頓,是小篆字。”張守節的這段文字記述了《會稽刻石》的地點、字形和銘文的大小。若非親眼目睹,不可能如此明晰。足見《會稽刻石》是秦刻七碑中規模最大、鐫刻精細、端嚴華美、氣度恢宏的精心之作。

故鄉紹興是文化底蘊非常深厚的地方。因此,改革開放三十年來,百業興旺,經濟繁榮。倘若沒有文化這個靈魂,端無今日之成就。有鑒於斯,余由衷希望家鄉企業界的有識之士慷慨解囊,把《會稽刻石》重新樹立於會稽山上。它不僅可以成為新的旅遊景點,供後人學習瞻仰楷書母體的真實容貌,了解秦文字的古勁厚實、端莊威嚴。這同樣是一件利在當代、功垂後昆的好事,更重要的是可以弘揚傳統文化,振興民族精神。

(作者系我國著名古文字學家、書法家;中國秦文學會顧問;北京航空航天大學兼職教授)

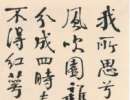

黃庭堅《牛口莊題名卷》(即《明瓚詩後題》卷)25×1004cm 中國國家博物館...

黃庭堅《牛口莊題名卷》(即《明瓚詩後題》卷)25×1004cm 中國國家博物館... 沈荃《行書唐武元衡春興七絕詩軸》紙本行書 108×53cm 上海朵雲軒藏 釋文...

沈荃《行書唐武元衡春興七絕詩軸》紙本行書 108×53cm 上海朵雲軒藏 釋文... 華喦 《桃潭浴鴨圖》紙本 設色 271.5×137cm 1742年 北京故宮博...

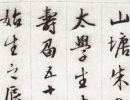

華喦 《桃潭浴鴨圖》紙本 設色 271.5×137cm 1742年 北京故宮博... 王蒙《夢梅花詩卷》,行草,北京故宮博物院藏。這是一件最能反映王蒙書法風格的作品。...

王蒙《夢梅花詩卷》,行草,北京故宮博物院藏。這是一件最能反映王蒙書法風格的作品。... 錢灃《行書韓愈感春詩軸》 紙本行書 115×43cm 北京故宮博物院藏 釋文:...

錢灃《行書韓愈感春詩軸》 紙本行書 115×43cm 北京故宮博物院藏 釋文:... 倪元璐《致老親翁札》行草書 27.3×32cm 香港中文大學文物館藏(北山堂...

倪元璐《致老親翁札》行草書 27.3×32cm 香港中文大學文物館藏(北山堂... 文徵明行書《朱懋功五十壽頌卷》,本手卷為紙本,長為248厘米,寬為24.5厘米。...

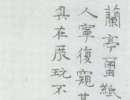

文徵明行書《朱懋功五十壽頌卷》,本手卷為紙本,長為248厘米,寬為24.5厘米。... 倪瓚《跋陸繼善摹禊帖》 1342年,縱:24.7cm, 台北故宮博物院藏釋文:蘭...

倪瓚《跋陸繼善摹禊帖》 1342年,縱:24.7cm, 台北故宮博物院藏釋文:蘭... 金農隸書軸 紙本 80×47.5cm 1757年 香港藝術館虛白堂藏 釋...

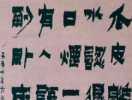

金農隸書軸 紙本 80×47.5cm 1757年 香港藝術館虛白堂藏 釋... 導讀:閒章,是印章中的一種,是區別于姓名字號章的一類。廣義地講,它濫觴於戰國及秦...

導讀:閒章,是印章中的一種,是區別于姓名字號章的一類。廣義地講,它濫觴於戰國及秦...