月夜 / 夜月原文

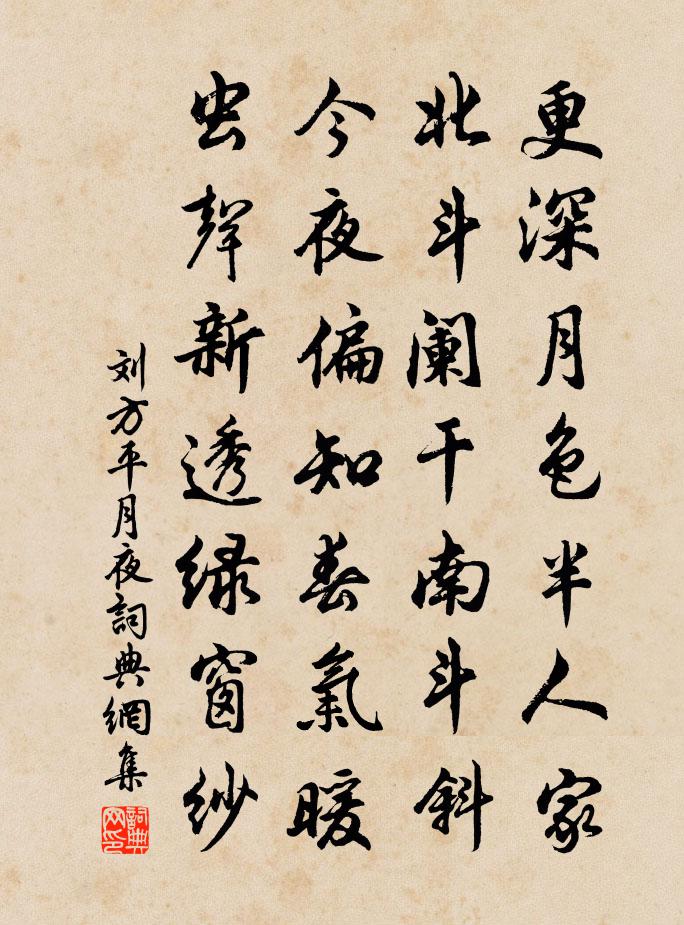

更深月色半人家,北斗闌乾南斗斜。今夜偏知春氣暖,蟲聲新透綠窗紗。

詩詞問答

問:月夜 / 夜月的作者是誰?答:劉方平

問:月夜 / 夜月寫於哪個朝代?答:唐代

問:月夜 / 夜月是什麼體裁?答:七絕

問:劉方平的名句有哪些?答:劉方平名句大全

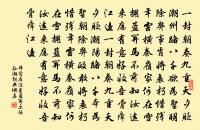

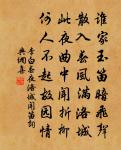

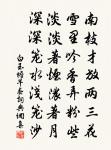

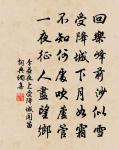

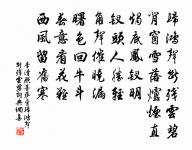

劉方平月夜 / 夜月書法欣賞

譯文和注釋

譯文

夜色深沉,月光窗照半邊庭院,北斗星橫在天上,南斗星也已西窗。

今夜出乎意料的感覺到了初春暖意,還聽得春蟲叫聲穿透綠色窗紗。

韻譯

夜半更深明月西掛照亮半邊人家,

北斗七星橫臥南斗六星也已傾斜。

今夜我忽然感到春天的溫暖氣息,

還聽得春蟲叫聲穿透綠色的窗紗。

注釋

更深:古時計算時間,一夜分成五更。更深,夜深了。

月色半人家:月光只照亮了人家房屋的一半,另一半隱藏在黑暗裡。

北斗:在北方天空排列成斗形的七顆亮星。

闌乾:縱橫,這裡指橫窗的樣子。

南斗:有星六顆。在北斗星以南,形似斗,故稱“南斗”。

偏知:才知,表示出乎意料。

新:初。新透:第一次透過。

詩文賞析

【評析】:

詩是抒寫感受大自然物候變化的,清新而有情致。這類詩是詩人對外界自然事物、氣候加以精細體察而萌發於心的一種敏感、靈感凝成的景象。詩的首二句是寫仰望,寥廓天宇,月色空明,星斗闌乾,暗隱時辰流轉;後二句是寫俯視,大地靜謐,夜寒料峭,蟲聲新透,感知春之信息。構思新穎別致,不落窠臼,用語清麗細膩,妙然生趣。(劉建勛)

【簡析】:

劉方平是盛唐時期一位不很出名的詩人,存詩不多。但他的幾首小詩卻寫得清麗、細膩、新穎、雋永,在當時獨具一格。

據皇甫冉說,劉方平善畫,“墨妙無前,性生筆先”(《劉方平壁畫山水》),這首詩的前兩句就頗有畫意。夜半更深,朦朧的斜月映照著家家戶戶,庭院一半沉浸在月光下,另一半則寵罩在夜的暗影中。這明暗的對比越發襯出了月夜的靜謐,空庭的闃寂。天上,北斗星和南斗星都已橫斜。這不僅進一步從視覺上點出了“更深”,而且把讀者的視野由“人家”引向寥廓的天宇,讓人感到那碧海青天之中也籠罩著一片夜的靜寂,只有一輪斜月和橫斜的北斗南斗在默默無言地暗示著時間的流逝。

這兩句在描繪月夜的靜謐方面是成功的,但它所顯示的只是月夜的一般特點。如果詩人的筆僅僅停留在這一點上,詩的意境、手法便不見得有多少新鮮感。詩的高妙之處,就在於作者另闢蹊徑,在三、四句展示出了一個獨特的、很少為人寫過的境界。

“今夜偏知春氣暖,蟲聲新透綠窗紗。”夜半更深,正是一天當中氣溫最低的時刻,然而,就在這夜寒襲人、萬籟俱寂之際,響起了清脆、歡快的蟲鳴聲。初春的蟲聲,可能比較稀疏,也許剛開始還顯得很微弱,但詩人不但敏感地注意到了,而且從中聽到了春天的信息。在靜謐的月夜中,蟲聲顯得分外引人注意。它標誌著生命的萌動,萬物的復甦,所以它在敏感的詩人心中所引起的,便是春回大地的美好聯想。

三、四兩句寫的自然還是月夜的一角,但它實際上所蘊含的卻是月夜中透露的春意。這構思非常新穎別致,不落俗套。春天是生命的象徵,它總是充滿了繽紛的色彩、喧鬧的聲響、生命的活力。如果以“春來了”為題,人們總是選擇在艷陽之下呈現出活力的事物來加以表現,而詩人卻撇開花開鳥鳴、冰消雪融等一切習見的春的標誌,獨獨選取靜謐而散發著寒意的月夜為背景,從靜謐中寫出生命的萌動與歡樂,從料峭夜寒中寫出春天的暖意,譜寫出一支獨特的回春曲。這不僅表現出詩人藝術上的獨創精神,而且顯示了敏銳、細膩的感受能力。

“今夜偏知春氣暖”,是誰“偏知”呢?看來應該是正在試鳴新聲的蟲兒。儘管夜寒料峭,敏感的蟲兒卻首先感到在夜氣中散發著的春的信息,從而情不自禁地鳴叫起來。而詩人則又在“新透綠窗紗”的“蟲聲”中感覺到春天的來臨。前者實寫,後者則意寓言外,而又都用“偏知”一語加以綰結,使讀者簡直分不清什麼是生命的歡樂,什麼是發現生命的歡樂之歡樂。“蟲聲新透綠窗紗”,“新”字不僅蘊含著久盼寒去春來的人聽到第一個報春信息時那種新鮮感、歡愉感,而且和上句的“今夜”、“偏知”緊相呼應。“綠”字則進一步襯出“春氣暖”,讓人從這與生命聯結在一起的“綠”色上也感受到春的氣息。這些地方,都可見詩人用筆的細膩。

蘇軾的“春江水暖鴨先知”是享有盛譽的名句。實際上,他的這點詩意體驗,劉方平幾百年前就在《月夜》詩中成功地表現過了。劉詩不及蘇詩流傳,可能和劉詩無句可摘、沒有有意識地表現某種“理趣”有關。但宋人習慣於將自己的發現、認識明白告訴讀者,而唐人則往往只表達自己對事物的詩意感受,不習慣於言理,這之間是本無軒輊之分的。(劉學鍇)

詩詞推薦

名句推薦

- 醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。

- 使人有乍交之歡,不若使人無久處之厭。陳繼儒《小窗幽記·集醒篇》

- 床空委清塵,室虛來悲風。

- 己欲立而立人,己欲達而達人。孔子弟子《論語·雍也篇》

- 寒來暑往,秋收冬藏。周興嗣《千字文·全文》

- 行雲歸楚峽,飛夢到揚州。晁補之《臨江仙·綠暗汀洲三月暮》

- 花滿渚,酒滿甌,萬頃波中得自由。

- 欲心難厭如溪壑,財物易盡若漏卮。程登吉《幼學瓊林·卷三·人事》

- 白日登山望烽火,黃昏飲馬傍交河。

- 兒童強不睡,相守夜歡嘩。