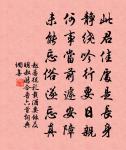

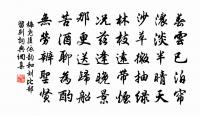

癸未四十述懷八首·其六

作者:方仁淵 朝代:清代癸未四十述懷八首·其六原文

西郭朝來爽氣清,貪看山色策筇行。

野懷久有林泉癖,素願且償腰腳輕。

不共世途爭利祿,何妨造物忌榮名。

年來酒債詩逋外,惆悵天台與四明。

詩詞問答

問:癸未四十述懷八首·其六的作者是誰?答:方仁淵

問:癸未四十述懷八首·其六寫於哪個朝代?答:清代

問:癸未四十述懷八首·其六是什麼體裁?答:七律

問:方仁淵的名句有哪些?答:方仁淵名句大全

注釋

1. 七言律詩 押庚韻

參考注釋

西郭

(1).西邊外城。《左傳·襄公十八年》:“﹝十二月﹞己亥,焚 雍門 及西郭、南郭。”

(2).複姓。 漢 有 西郭嵩 。

朝來

早晨。 南朝 宋 劉義慶 《世說新語·簡傲》:“ 西山 朝來,致有爽氣。” 元 顧德輝 《青玉案》詞:“晴日朝來升屋角,樹頭幽鳥,對調新語,語罷雙飛卻。”

山色

山的景色。 唐 岑參 《宿岐州北郭嚴給事別業》詩:“郭外山色溟,主人林館秋。” 宋 歐陽修 《朝中措·平山堂》詞:“平山欄檻倚晴空,山色有無中。” 葉聖陶 《從西安到蘭州》:“一會兒出了隧道,又看見窗外的天光山色。”

林泉

(1).山林與泉石。《梁書·處士傳·庾詵》:“經史百家無不該綜,緯候書射,棊筭機巧,並一時之絶。而性記夷簡,特愛林泉。” 金 董解元 《西廂記諸宮調》卷四:“此箇閤兒雖小,其間趣不讓林泉。” 元 辛文房 《唐才子傳·許渾》:“ 渾 樂林泉,亦慷慨悲歌之士,登高懷古,已見壯心。”

(2).指隱居之地。 唐 駱賓王 《上兗州張司馬啟》:“雖則放曠林泉,頗得閒居之趣。”《舊唐書·隱逸傳·崔覲》:“為儒不樂仕進,以耕稼為業……夫婦林泉相對,以嘯詠自娛。”《兒女英雄傳》第二三回:“我自今以後,縱然終老林泉,便算榮逾台閣。”

素願

宿願;平生的願望

素願已償,夫復何求

腰腳

腰與腳。常表示人的體力。《梁書·處士傳·何胤》:“昔荷聖王眄識,今又蒙旌賁,甚願詣闕謝恩,但比腰腳大惡,此心不遂耳。” 唐 杜甫 《寄贊上人》詩:“年侵腰腳衰,未便陰崖秋。” 宋 蘇軾 《送運判朱朝奉入蜀》詩:“為話腰腳輕,猶堪踏泉石。” 趙光榮 《里湖紀游》詩:“腰腳漸不勝,維時日亭午。” 陳毅 《莫乾山紀游詞》:“千級石磴試腰腳,百尋澗底望高樓。天外雲自流。”

不共

(1).不恭。共,“ 恭 ”的古字。《左傳·僖公二十七年》:“公卑 杞 , 杞 不共也。” 杜預 註:“共音恭,本亦作恭。”《管子·四稱》:“不與善人,唯其所事。倨敖不共,不友善士。” 明 劉基 《三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪》:“抑小民之失其所,而祭祀之不共歟,何上天降鑒之若是也。”

(2).不具備。《國語·魯語下》:“具舟除隧,不共有法。” 韋昭 註:“共,具也。”

(1).不與,不和。 金 董解元 《西廂記諸宮調》卷二:“不共你搖嘴掉舌,不共你鬦爭鬦合。”

(2).不同。 宋 孫光憲 《上行杯》詞:“臨極浦,故人相送,去住心情知不共。”

世途

同“ 世塗 ”。 唐 李白 《古風》詩之五九:“世途多翻覆,交道方嶮巇。” 元 孫仲章 《勘頭巾》第一折:“自家無運智,卻道世途艱。” 清 周亮工 《皖江與文燈岩》詩之三:“世途真坦易,吾道自飄搖。”詳“ 世塗 ”。

利祿

(1).財利榮祿。《禮記·坊記》:“利祿先死者而後生者, * 不偝。” 孔穎達 疏:“謂財利榮祿之事。” 宋 柳永 《鳳歸雲》詞:“蠅頭利祿,蝸角功名。”《紅樓夢》第五六回:“登利祿之場,處運籌之界者;窮 堯 舜 之詞,背 孔 孟 之道。” 陳毅 《湖海詩社開徵引》詩:“一生營營者,個人利祿累。”

(2).貪圖爵祿。《禮記·表記》:“事君三違而不出竟,則利祿也。” 鄭玄 註:“違,猶去也。利祿,言為貪祿留也。臣以道去君,至於三而不遂去,是貪祿。”

何妨

(1) 為什麼不

何妨一試

(2) 用反問的語氣表示不妨

你何妨試一試

造物

(1) 創造萬物,也指創造萬物的神力

(2) 指運氣;造化

榮名

榮譽;美名

死有遺業,生有榮名。——《淮南子·務修訓》

酒債

因賒飲所負的債。 漢 孔融 《失題》詩:“歸家酒債多,門客粲幾行。高談滿四座,一日傾千觴。” 唐 杜甫 《曲江》詩之二:“酒債尋常行處有,人生七十古來稀。” 清 趙翼 《郡城菊事甚盛》詩:“間日必一集,一集必竟日;那顧酒債增,但恐花事畢。”

詩逋

詩債。 明 文徵明 《閒興》詩:“催詩逋似催租欠,胥史在門何可逃?” 清 方文 《催租》詩:“酒債詩逋全未了,如何租吏又敲門。” 清 查慎行 《殘冬展假病榻消寒聊當呻吟語無倫次錄存》詩之五:“舊積詩逋呵凍了,近添酒債典衣償。”

惆悵

傷感;愁悶;失意

羈旅而無友生,惘悵兮而私自憐。——《楚辭·九辯》

惆悵人亡書亦絕,後人無復見《青囊》!——《三國演義》

既自以心為形役,奚惆悵而獨悲?——陶淵明《歸去來兮辭》

天台

(1).謂尚書台、省。《三國志·魏志·夏侯玄傳》:“天臺縣遠,眾所絶意。”《北齊書·文宣帝紀》:“仍攝天臺,總參戎律。”《資治通鑑·唐高祖武德二年》:“臣何敢久污天臺、辱東朝乎?” 胡三省 註:“天臺,謂尚書省。”參見“ 三臺 ”。

(2).對太守、縣令等地方行政官的尊稱。《初刻拍案驚奇》卷十:“太守道:‘他怎么敢賴你?’ 程元 道:‘……萬乞天臺老爺做主。’” 明 鄭仲夔 《耳新·經國》:“今幸遇天臺,夫冤庶伸有日。”

山名。 唐 李白 《夢遊天姥吟留別》:“ 天台 四萬八千丈,對此欲倒東南傾。” 明 楊珽 《龍膏記·邂逅》:“聽言詞有意相憐,怕重來 天台 路遠。”詳“ 天台山 ”。

四明

山名。在 浙江省 寧波市 西南。自 天台山 發脈,綿亘於 奉化 、 慈谿 、 餘姚 、 上虞 、 嵊縣 等縣境。道書以為第九洞天,又名 丹山赤水洞天 。凡二百八十二峰。相傳群峰之中,上有方石,四面如窗,中通日月星辰之光,故稱 四明山 。《三才圖會·四明山圖考》:“ 四明山 者, 天台 之委也。高興華頂,齊跨數邑。自 奉化 雪竇 入,則直謂之 四明 。行山中大約五六十里,山山盤亘,竹樹蔥菁,眾壑之水,亂流爭趨。入益深,猿鳥之聲俱絶,悄然嘻呬通顥氣,覺與世界如絶,不似 天台 之近人也。道書稱第九洞天。峯凡二百八十二,中有 芙蓉峯 ,刻 漢 隸‘四明山心’四字。其山四穴如天窻,隔山通日月星辰之光,故曰 四明 。”

詩詞推薦

名句推薦