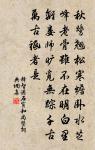

放鶴亭放歌原文

山心已陟半山高,案衍西嶺實不遙。

過嶺即可造創得,事半功倍難辭勞。

適百里者半九十,自畫未可中路拋。

因之賈勇復前進,或輿或步為清遨。

小亭又在嶺之半,去年放鶴因名標。

鶴去不知向何處,中鋗拍手徒呼招。

爾又非張氏之僮林氏仆,翩然羽客豈能俛首逐逐隨爾曹。

詩詞問答

問:放鶴亭放歌的作者是誰?答:乾隆

問:放鶴亭放歌寫於哪個朝代?答:清代

注釋

1. 押詞韻第八部 出處:御製詩三集卷三十三

參考注釋

山心

(1).隱居山中的心情。 北周 庾信 《奉和永豐殿下言志》:“野情風月曠,山心人事疏。” 清 厲鶚 《八月八日同丁敬身游龍華寺》詩:“山心本清虛,詩骨不柔脆。”

(2).山中。 元 袁桷 袁裒 《東湖聯句》:“海眼藏龍窟,山心射鹿田。” 明 袁宗道 《保全驛道中》詩:“暝煙連雨腳,雲氣起山心。” 清 朱彝尊 《入上方山》詩:“山心夜不寐,凍雀喧前牕。”

半山

山腰

而半山居(停著)霧若帶然。——清· 姚鼐《登泰山記》

案衍

(1).形容樂聲低平綿延。 漢 司馬相如 《上林賦》:“ 荊 吳 鄭 衛 之聲,《韶》《濩》《武》《象》之樂,陰淫案衍之音。”《文選·嵇康<琴賦>》:“若乃閒舒都雅,洪纖有宜,清和條昶,案衍陸離。” 張銑 註:“案,平;衍,長也。”《文選·潘岳<笙賦>》:“或案衍夷靡,或竦勇剽急。” 呂延濟 註:“案,下;衍,長也。”

(2).地勢低洼貌。《史記·司馬相如列傳》:“其南則平原廣澤,登降阤靡,案衍壇曼,緣以 大江 ,限以 巫山 。” 司馬貞 索隱引 司馬彪 曰:“案衍,窳下。”

造創

草創;開創。《晉書·樂志上》:“經始大業,造創帝基。”《世說新語·政事》“何以為京都” 劉孝標 注引 南朝 宋 檀道鸞 《續晉陽秋》:“自中原喪亂,民離本域, 江 左造創,豪族併兼,或客寓流離,名籍不立。”《清史稿·藝文志一》:“ 清 代肇基東陲,造創伊始,文教未宏。”

事半功倍

意為只用一半的功夫,而收到加倍的功效。形容用力小而收效大

辭勞

因怕辛勞而推卻。 晉 葛洪 《抱朴子·臣節》:“出不辭勞,入不數功。” 唐 杜甫 《王十五司馬弟出郭相訪遺營草堂貲》詩:“他鄉唯表弟,還往莫辭勞。”

百里

(1).一百里。謂距離甚遠。《易·震》:“震驚百里,不喪匕鬯。”《詩·大雅·桑柔》:“維此聖人,瞻言百里。”《史記·孫子吳起列傳》:“兵法,百里而趣利者蹶上將。” 宋 蘇軾 《明君可與為忠言賦》:“心苟無邪,既坐瞻於百里;人思其效,將或錫之十朋。” 清 紀昀 《閱微草堂筆記·如是我聞二》:“乃知天下事,但知其一,不知其二,多有收目前之效而貽後日之憂者,始服 永公 ‘熟慮其後’一言,真‘瞻言百里’也。”

(2).古時諸侯封地範圍。《孟子·萬章下》:“天子之制,地方千里,公侯皆方百里。”後用以稱諸侯國。參見“ 百里之命 ”。

(3).亦謂地小。《孟子·公孫丑上》:“然而 文王 ( 周文王 )猶方百里起,是以難也。”《荀子·仲尼》:“故善用之,則百里之國足以獨立矣。”

(4).古時一縣所轄之地。因以為縣的代稱。《漢書·百官公卿表上》:“縣大率方百里。” 漢 蔡邕 《太尉陳公贊》:“公在百里,有西產之惠,賜命方伯,分 陝 餘慶。” 晉 陶潛 《酬丁柴桑》詩:“秉直司聰,惠於百里。” 唐 王勃 《上明員外啟》:“三冬文史,先兆跡於青衿;百里絃歌,即馳芳於墨綬。”

(5).借指縣令。《後漢書·循吏傳·仇覽》:“ 渙 ( 王渙 )謝遣曰:‘枳棘非鸞鳳所棲,百里豈大賢之路。’” 李賢 註:“時 渙 為縣令,故自稱百里也。”《南齊書·文學傳·崔慰祖》:“帝( 明帝 )欲試以百里, 慰祖 辭不就。” 宋 王禹偁 《畬田詞》序:“苟擇良二千石暨賢百里,使化天下之民如斯民之義,庶乎污萊盡闢矣。”

(6).寶劍名。 晉 崔豹 《古今注·輿服》:“ 吳大帝 有寳刀三,寳劍六。寳劍六:一曰白虹……六曰百里。”

(7).複姓。 春秋 秦 有 百里奚 。見《孟子·萬章上》。

九十

(1).泛指多數。《詩·豳風·東山》:“親結其縭,九十其儀。” 鄭玄 箋:“女嫁,父母既戒之,庶母又申之,九十喻丁寧之多。”《詩·小雅·無羊》:“九十其犉。” 鄭玄 箋:“今乃犉者九十頭,言其多矣。”

(2).指九十歲。《禮記·曲禮上》:“八十九十曰耄。” 晉 陶潛 《飲酒》詩之二:“九十行帶索,飢寒況當年。” 唐 皮日休 《魯望以花翁之什見招因次韻酬之》:“九十攜鋤傴僂翁,小園幽事盡能通。”

(3).謂一季。一季九十日。 唐 陳陶 《春歸去》詩:“九十春光在何處,古人今人留不住。” 陳世宜 《得天梅書卻寄》詩:“九十春光一夢醒,江南無數亂峯青。”

自畫

自己限制自己。 明 文徵明 《送周君振之宰高安敘》:“ 振之 行矣,其無以鄉貢自畫。” 清 譚嗣同 《仁學》十七:“ 孔子 曰:下學而上達。未有可以躐等而蹴幾,亦何可以中止而自畫也。” 梁啓超 《新民說·論進步》:“縱橫四顧,常覺有上天下地,唯我獨尊之概。始而自信,繼而自大,終而自畫。” 章炳麟 《復仇是非論》:“余向者所稱説,固非以民族主義自畫而已,人我法我,猶謂當一切除之。”

未可

不可

中路

(1).半路。《楚辭·九辯》:“然中路而迷惑兮,自壓按而學誦。” 三國 魏 阮籍 《詠懷》詩之十:“黃鵠游四海,中路將安歸。” 明 高啟 《張節婦詞》:“誰言妾有夫,中路棄妾身先殂。”

(2).路的當中。 漢 司馬相如 《上書諫獵》:“且夫清道而後行,中路而馳,猶時有銜橛之變。”

(3).當中的一路。常指軍隊部署。《晉書·慕容暐載記》:“ 護 窮寇假合,王師既臨,則上下喪氣,曾不敢闚兵中路,展其螗蜋之心。” 宋 張唐英 《蜀檮杌》卷上:“是時 關東 危急, 蜀 中未寧, 莊宗 令宦者 向延嗣 往中路誅之。”《清史稿·饒餘敏郡王阿巴泰傳》:“聞敵伏兵於右,諸貝勒相約入隘必趨右,若出中路,與避敵同。”

(4).質量中等;普通。如:中路貨。

賈勇

語本《左傳·成公二年》:“ 齊 高固 入 晉 師,桀石以投人,禽之,而乘其車,繫桑本焉。以徇 齊 壘,曰:‘欲勇者,賈余餘勇。’” 杜預 註:“賈,賣也。言己勇有餘,欲賣之。”後以“賈勇”為鼓足勇氣的意思。 南朝 宋 何承天 《鼓吹鐃歌·雍離》:“歸德戒後夫,賈勇尚先鳴。” 宋 蘇軾 《乞詔邊吏無進取及論鬼章事宜札子》:“邊臣賈勇,爭欲立功。” 趙光榮 《里湖紀游》詩:“冒險越陂陁,賈勇一而再。”

前進

(1) 上前;向前行進

不敢前進

(2) 向前發展進步

靠奮鬥前進

去年

上一年

我從去年辭帝京。——唐· 白居易《琵琶行(並序)》詩

不知

是指對於某種事物不清楚和不理解,和知道的意思相反。何處

哪裡,什麼地方。《漢書·司馬遷傳》:“且勇者不必死節,怯夫慕義,何處不勉焉!” 唐 王昌齡 《梁苑》詩:“萬乘旌旗何處在?平臺賓客有誰憐?”《宋史·歐陽修傳》:“ 脩 論事切直,人視之如仇,帝獨奬其敢言,面賜五品服。顧侍臣曰:‘如 歐陽脩 者,何處得來?’” 茅盾 《一個女性》五:“但是何處有愛呢?何處是愛呢?”

拍手

雙手相拍或鼓掌

孩子們邊跳舞邊拍手

林氏

古諸侯名,亦指其國名。《逸周書·史記》:“昔有 林氏 召 離戎 之君而朝之,至而不禮,留而弗親。” 孔晁 註:“ 林氏 ,諸侯。”《山海經·海內北經》:“ 林氏國 有珍獸,大若虎,五采畢具,尾長於身,名曰騶吾,乘之日行千里。” 漢 張衡 《東京賦》:“圉 林氏 之騶虞,擾澤馬與騰黃。”

翩然

形容動作輕鬆迅速的樣子

翩然起舞

羽客

羽士

豈能

怎能;哪能

我豈能反對?

俛首

低頭,表示服從

百越之君,俛首系頸,委命下吏。——漢· 賈誼《過秦論》

逐逐

奔忙貌;匆忙貌。 唐 胡皓 《奉和聖制送張尚書巡邊》:“稜威方逐逐,談笑坐怡怡。” 宋 范仲淹 《送鄖鄉尉黃通》詩:“爭先尚逐逐,致遠貴徐徐。” 清 戴名世 《洪昆霞制義序》:“彼窈窕貞靜之女,肯低首斂氣,逐逐戚施籧篨之側乎?” 朱自清 《航船中的文明》:“我因急於來 杭 ,又因年來逐逐於火車輪船之中,也想‘回到’航船里,領略先代生活的異樣的趣味。”

急於得利貌。 唐 柳宗元 《送僧浩初序》:“吾病世之逐逐然唯印組為務以相軋也,則舍是其焉從?” 宋 俞文豹 《吹劍四錄》:“中人以下,逐逐利慾,使其不知命分之所至,則猖狂妄行,將無所不至矣。” 清 秋瑾 《 * 逐魔歌》:“四鄰環繞欲逐逐,失權割地無時止。”

爾曹

代詞,汝輩,你們

爾曹身與名俱滅。不廢江河萬古流。——唐· 杜甫《戲為六絕句》

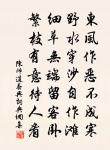

詩詞推薦

名句推薦

- 上林蝴蝶小,試伴漢家君

- 綽約好容儀侯善淵《仙鄉子》

- 壯心乾鏌年年鈍,世路風波袞袞翻

- 河陽桃李開無數趙彥端《賀聖朝》

- 無勞問蜀客,此處即高天武三思《凝碧池侍宴應制得出水槎》

- 舊山雖在不關身,且向長安過暮春

- 仿佛輪間桂枝長張鎡《感皇恩(駕霄亭觀月)》

- 贈我居大梁,蓬門方塵埃

- 平林標大道,曾是野王居張堯同《嘉禾百詠讀書堆》

- 玉殿移時對,金輿數侍行劉得仁《上翰林丁學士》