名句出處

出自宋代丁謂的《台》

全文:

不效燕昭置,終貽子罕羞。

吳都矜四達,楚國炫三休。

好卜登春樂,無增累卵憂。

玄都有瓊構,何日從真游。

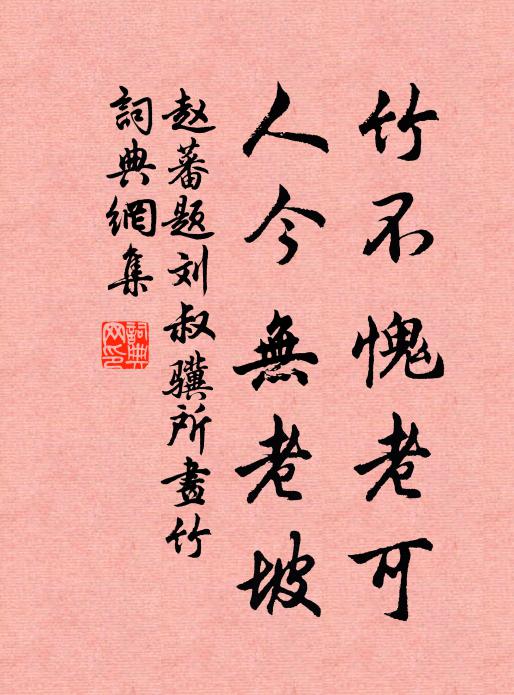

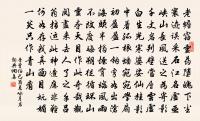

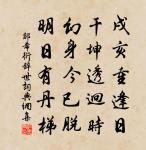

名句書法欣賞

參考注釋

吳都

(1).指 春秋 吳國 的都城。在今之 江蘇 蘇州 。 南朝 宋 鮑照 《舞鶴賦》:“入 衛國 而乘軒,出 吳 都而傾市。”

(2).指 三國 吳 的都城 建業 。即今 江蘇 南京市 。《文選·左思<吳都賦>》 劉逵 題解:“ 後漢 末, 孫權 乃都於 建業 ,亦號 吳 。”

四達

(1).通往四方的道路。《爾雅·釋宮》:“一達謂之道路,二達謂之歧旁,三達謂之劇旁,四達謂之衢。”

(2).通達四方。《莊子·刻意》:“精神四達並流,無所不極,上際於天,下蟠於地。” 成玄英 疏:“流,通也。夫愛養精神者,故能通達四方。”《孔子家語·入官》:“六馬之乖離,必於四達之交衢;萬民之叛道,必於君上之失政。” 宋 陳亮 《酌古論·曹公》:“徒見 荊州 四達,英雄之所必爭,而 巴 蜀 險阻,非圖天下者之所急。” 陳毅 《過貴陽》詩:“公社處處見富裕,交通四達局面新。”

(3).謂風行天下。《禮記·樂禮》:“ 周 道四達,禮樂交通。” 孔穎達 疏:“ 周 之道德,四方通達。”《隋書·音樂志下》:“皇道四達,禮樂成。” 明 張居正 《禮樂記》:“愛敬之施,必始於家邦,然後舉而措之天下,能四達而不悖也。”

(4).謂通曉事理。 三國 魏 嵇康 《答向子期難養生論》:“若比之於內視反聽,愛氣嗇精,明白四達,而無執無為,遺世坐忘,以寶性全真,吾所不能同也。”

(5).舊指治民的四件大事。《周禮·地官·遂大夫》:“凡為邑者,以四達戒其功事而誅賞廢興之。” 鄭玄 註:“四達者,治民之事。大通者有四:夫家眾寡也;六畜車輦也;稼穡耕耨也;旗鼓兵革也。”

三休

(1). 漢 賈誼 《新書·退讓》:“ 翟王 使使至 楚 , 楚王 欲夸之,故饗客於 章華 之臺上。上者三休而乃至其上。”後因以“三休”為登高之典。 南朝 梁 何遜 《七召·宮室》:“步三休而未半,途中宿而方迷。” 唐 顏真卿 《撫州寶應寺翻經台記》:“百里而遙,四山不逼;三休而上,十地方超。” 宋 蘇轍 《和鮮于子駿益昌官人八詠·寶峰亭》:“今聞 寶峰 上,縹緲陵朝陽,三休引蘿蔓,一覽窮蒼茫。”

(2). 唐 司空圖 晚年以足疾乞退,居 中條山 王官谷 ,築亭名“三休”。作文云:“休,休也,美也,既休而具美存焉。蓋量其才一宜休,揣其分二宜休,耄且聵三宜休。又少而惰,長而率,老而迂,是三者非濟時之用,又宜休也。”見《舊唐書·文苑傳下·司空圖》。後因以“三休”為退隱之典。 清 錢謙益 《夏日偕朱子暇憩耦耕堂》詩之三:“他年終作三休侶,乘興先為結隱期。”

(3).指 三國 魏 金尚 (字 元休 )、 第五巡 (字 文休 )、 韋端 (字 甫休 )三人。《三國志·魏志·呂布傳》“ 布 自稱 徐州 刺史” 裴松之 注引 三國 魏 魚豢 《典略》:“ 元休 名 尚 , 京兆 人。 尚 與同郡 韋甫休 、 第五文休 ,俱著名,號為‘三休’。” 宋 王應麟 《國小紺珠·名臣下·三休》:“ 金尚 元休 , 第五巡 文休 , 韋端 甫休 ,號‘京兆三休’。”

(4).猶三頓。 金 董解元 《西廂記諸宮調》卷五:“ 紅娘 覷了吃地笑,俺骨子不曾移動腳,這急性的郎君三休飯飽。”

丁謂名句,台名句

名句推薦

詩詞推薦