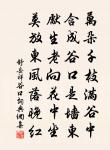

玉泉山羅漢洞勒壁原文

石室苔痕古,探幽步屧頻。

到山清念慮,當戶足松筠。

此地堪消夏,忘言禮應真。

靈泉千古澈,不必更尋津。

詩詞問答

問:玉泉山羅漢洞勒壁的作者是誰?答:乾隆

問:玉泉山羅漢洞勒壁寫於哪個朝代?答:清代

問:玉泉山羅漢洞勒壁是什麼體裁?答:五律

問:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注釋

1. 五言律詩 押真韻 出處:御製詩初集卷五

參考注釋

石室

(1).古代宗廟中藏神主的石函。《左傳·莊公十四年》“先君 桓公 命我先人,典司宗祏” 晉 杜預 註:“宗祏,宗廟中藏主石室。” 北魏 酈道元 《水經注·河水四》:“又東南逕 司馬子長 墓北,墓前有廟,廟前有碑。 永嘉 四年, 漢陽 太守 殷濟 瞻仰遺文,大其功德,遂建石室,立碑樹桓。”《新唐書·禮樂志三》:“建石室於寢園,以藏神主,至禘祫之歲,則祭之。”

(2).指石造的墓室。《宋書·禮志二》:“ 漢 以後,天下送死奢靡,多作石室、石獸、碑銘等物。” 唐 楊炯 《為薛令祭劉少監文》:“石室兮沉沉, 蓬萊山 兮寂又陰。” 宋 葉適 《朱文昭母楊氏輓詞》:“古今歸石室,筆削紀萱堂。”

(3).泛指石造之室。比喻極堅固的防守設施。《三國志·吳志·賀邵傳》:“近 劉氏 據三關之險,守重山之固,可謂金城石室,萬世之業,任授失賢,一朝喪沒,君臣係頸,共為羈僕。”

(4).古代藏圖書檔案處。《史記·太史公自序》:“ 周 道廢, 秦 撥去古文,焚滅《詩》《書》,故明堂石室,金匱玉版,圖籍散亂。” 晉 葛洪 《抱朴子·內篇自序》:“雖不足以藏名山石室,且欲緘之金匱,以示識者。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍·史傳》:“閲石室,啟金匱,抽裂帛,檢殘竹,欲其博練於稽古也。” 宋 司馬光 《神宗皇帝輓辭》之二:“它年紬石室,光大繼皇墳。” 清 錢謙益 《李自華父可守贈承德郎刑部山東清吏司主事制》:“為觀於石室,視我贊書。”

(5).岩洞。 漢 趙曄 《吳越春秋·勾踐入臣外傳》:“ 吳王 知 范蠡 不可得為臣,謂曰:‘子既不移其志,吾復置子於石室之中。’ 范蠡 曰:‘臣請如命。’” 三國 魏 曹植 《苦思行》:“鬱鬱西嶽巔,石室青青與天連。”《晉書·嵇康傳》:“ 康 又遇 王烈 ,共入山……又於石室中見一卷素書,遽呼 康 往取,輒不復見。” 唐 於鄴 《贈隱者》詩:“石室掃無塵,人寰與此分。” 宋 蘇軾 《游桓山記》:“登 桓山 ,入石室。” 陳毅 《七星岩》詩:“石室嘆鑽天, 景福 祕地藏。”

(6).指傳說中的神仙洞府。 漢 劉向 《真君傳》:“ 赤松子 者, 神農 時雨師也……數往 崑崙山 中,常止 西王母 石室中,隨風雨上下。” 晉 陶潛 《搜神後記》卷一:“ 始興機山 東有兩巖,相向如鴟尾。石室數十所。經過,皆聞有金石絲竹之響。”《剪燈新話·申陽洞記》:“更前百步,豁然開朗,見一石室,榜曰:申陽之洞。守門者數人,裝束如昨夕廟中所睹。” 清 徐喈鳳 《會仙記》:“ 秋鴻 以扇拂壁,忽豁大門,肅 丹忱 入。洞中石室,別有天地。” 黃侃 章炳麟 《遊仙聯句》:“石室坐 王母 ,旁揖 喬 松 儔。”

苔痕

苔蘚滋生之跡。 唐 劉禹錫 《陋室銘》:“苔痕上階緑,草色入簾青。” 宋 張耒 《無題》詩之一:“出門蹄道苔痕滿,隱几書塵鼠蹟多。” 清 龔自珍 《鵲樓仙》詞:“安排疏密,商量肥瘦,自劚苔痕辛苦。” 郁達夫 《偶過西台有感》詩:“偶向西臺臺畔過,苔痕猶似淚淋痕。”

探幽

(1).探索深奧的事理。《後漢書·陳寵傳》:“陛下探幽析微,允執其中,革百載之失,建永年之功。” 晉 潘尼 《釋奠頌》:“探幽窮賾,溫故知新。”

(2).探尋幽境。 五代 齊己 《送僧游龍門香山寺》詩:“君到 香山寺 ,探幽莫損神。” 清 喬萊 《湘口》詩:“探幽更向 愚溪 去,野性偏宜鷗鷺羣。”

步屧

(1).行走;漫步。《南史·袁粲傳》:“﹝ 袁粲 ﹞又嘗步屧白楊郊野間,道遇一士大夫,便呼與酣飲。” 唐 杜甫 《遭田父泥飲美嚴中丞》詩:“步屧隨春風,村村自花柳。” 宋 陸游 《新秋往來湖山間》詩:“車似雞棲舟似葉,百里何曾勞步屧。”

(2).腳步聲或指腳步。 宋 蘇軾 《和鮮于子駿鄆州新堂月夜》:“起觀河漢流,步屧響長廊。” 明 王世貞 《莫參政子良張山人攜飲天寧寺作》詩:“東風依步屧,愛此禪房幽。”

念慮

(1).思慮。《淮南子·說山訓》:“念慮者不得臥。止念慮,則有為其所止矣。”《漢書·公孫弘傳》:“君其存精神,止念慮,輔助醫藥以自持。” 明 王守仁 《傳習錄》卷下:“ 文公 格物之説,只是少頭腦,如所謂察之於念慮之微。”

(2).掛念。 唐 李綽 《尚書故實》:“臣有弟 嘉祐 遠牧方州,手足支離,常繫念慮。” 金 王若虛 《答張仲傑書》:“大小幸安,不必過煩念慮也。”

當戶

舊時指典當東西的人

松筠

松樹和竹子。《禮記·禮器》:“其在人也,如竹箭之有筠也,如松柏之有心也。二者居天下之大端矣,故貫四時而不改柯易葉。”後因以“松筠”喻節操堅貞。 南朝 齊 王融 《奉和南海王殿下詠秋胡妻》:“日月共為照,松筠俱以貞。”《梁書·元法僧等傳論》:“ 侃 則臨危不撓, 鴉仁 守義殞命,可謂志等松筠,心均鐵石。” 唐 杜甫 《贈王二十四侍御契四十韻》:“浪跡同生死,無心恥賤貧。偶然存蔗芋,幸各對松筠。”《警世通言·王嬌鸞百年長恨》:“ 嬌鸞 松筠之志雖存,風月之情已動。”

此地

這裡,這個地方。 唐 駱賓王 《於易水送人》詩:“此地別 燕丹 ,壯士髮衝冠。”《二十年目睹之怪現狀》第三回:“我初到此地,並不曾認得一個人。” 洪深 《抗戰十年來中國的戲劇運動與教育》:“集合在此地的都是青年。”

消夏

避暑;用消遣方式度過夏季

忘言

(1).謂心中領會其意,不須用言語來說明。語本《莊子·外物》:“言者所以在意,得意而忘言。” 三國 魏 曹植 《苦思行》:“中有耆年一隱士,鬚髮皆皓然,策杖從我游,教我要忘言。” 宋 陳師道 《次韻德麟植檜》:“蕭蕭孤竹君,忘言理相契。” 明 陳汝元 《金蓮記·就逮》:“莫笑忘言真有道,自慚搜句百無功。”

(2).指不借語言為媒介而相知於心的友誼。《晉書·山濤傳》:“後遇 阮籍 ,便為竹林之交,著忘言之契。” 唐 韓愈 《祭薛中丞文》:“況某等忘言斯久,知我俱深。”

(3).忘其所言;不須言說。 明 沉德符 《野獲編·言事·抗疏中輟》:“二公皆名士正人,所言必不妄,但權奸已敗,即往事果真,亦當忘言,此等追敘,似乎蛇足。”

應真

謂方是真話。 唐 韓偓 《無題》詩之二:“明言終未實,暗祝始應真。”

佛教語。羅漢的意譯。意謂得真道的人。《文選·孫綽<游天台山賦>》:“ 王喬 控鶴以沖天,應真飛錫以躡虛。” 李善 註:“應真,謂羅漢也。” 李周翰 註:“應真,得真道之人。” 唐 王昌齡 《諸官游招隱寺》詩:“應真坐松柏,錫杖掛窗戶。” 宋 惠洪 《冷齋夜話·羅漢第五尊失隊》:“予往 臨川 景德寺 ,與 謝無逸 輩升閣,得 禪月 所畫十八應真像,甚奇,而失第五軸。” 清 王士禛 《池北偶談·談藝二·記觀宋子昭畫》:“丙辰二月二十一日,過 商丘 宋子昭 戶部觀畫, 李伯時 白描十八應真,最為奇妙。”

靈泉

(1).對泉水的美稱。 南朝 陳 張君祖 《贈沙門竺法頵》詩之一:“峭壁溜靈泉,秀嶺森青松。” 唐 柳宗元 《壽州安豐縣孝門銘》:“神錫祕址,三秀靈泉。” 宋 蘇軾 《贈陳守道》詩:“渴飲靈泉水,飢食玉樹枝。” 明 唐順之 《嵩陽宮柏》詩:“靈泉玉女灌,甘雨岳神通。”

(2).道教指人的唾液。 唐 呂岩 《直指大丹歌》:“池沼泓泓翻玉液,樓臺疊疊運靈泉。”

(3).喻純潔的感情。 郭沫若 《女神·湘纍》:“你這不可思議的內在的靈泉,你又把我蘇活轉來了!” 劉大白 《愛》詩:“如其你願長住在我底愛里,我用我滿心的愛底靈泉,沾潤著你。”

千古

(1) 指久遠的年代

千古風流人物。——宋· 蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》

千古江山。——宋· 辛棄疾《永遇樂·京口北固亭懷古》詞

縱有千古。——清· 梁啓超《飲冰室合集·文集》

成為千古罪人

(2) 永遠地

千古奇冤,江南一葉—— *

千古奇聞

(3) 婉辭,哀悼死者,表示永別或永垂不朽。多用於輓聯、花圈等的上款

不必

無須,不一定,沒有必要

是故弟子不必不如師。——唐·韓愈《師說》

詩詞推薦

名句推薦