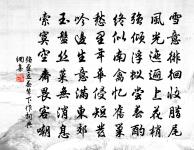

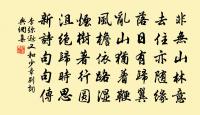

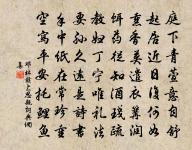

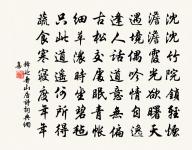

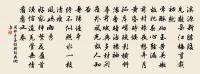

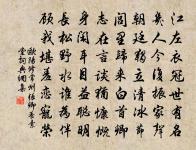

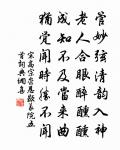

梵唄原文

梵唄原於漢乘同,無過文語異西東。

解其義者原非二,問以行斯鮮得中。

即此黃衣偏袒誦,幾曾白教秘傳窮。

吟成不覺笑予執,鵲噪鴉鳴豈不通。

詩詞問答

問:梵唄的作者是誰?答:乾隆

問:梵唄寫於哪個朝代?答:清代

問:梵唄是什麼體裁?答:七律

問:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注釋

1. 七言律詩 押東韻 出處:御製詩四集卷八十

2. 去聲

參考注釋

梵唄

佛教謂作法事時的歌詠讚頌之聲。 南朝 梁 慧皎 《高僧傳·經師論》:“原夫梵唄之起,亦肇自 陳思 。” 宋 陸游 《游臥龍寺》詩:“君不見 天童 徑山 金碧浮虛空,千衲梵唄層雲中。” 清 納蘭性德 《水調歌頭·題西山秋爽圖》詞:“空山梵唄靜,水月影俱沉。” 朱自清 《看花》:“大殿上正做晚課,送來梵唄的聲音。”參閱 唐 玄應 《一切經音義》卷六。

無過

(1).沒有過失。《左傳·宣公二年》:“人誰無過,過而能改,善莫大焉。”《史記·蒙恬列傳》:“我何罪於天,無過而死乎?”《文獻通考·經籍五》:“詩發乎情者也,而情之所發,其辭不能無過。”

(2).沒有超過。《史記·蘇秦列傳》:“夫挾彊 秦 之勢以內劫其主,罪無過此者。”《法苑珠林》卷七:“何者最苦,一人言天下之苦無過婬欲。”《金史·樂志上》:“所以承天,無過乎質。天其祐之,惟精惟一。”

(3).不外乎,只不過。 唐 白居易 《白髮》詩:“不肯長如漆,無過總作絲。最憎明鏡里,黑白半頭時。” 元 無名氏 《馮玉蘭》第一折:“你把那行裝整頓,無過是一琴一鶴緊隨身。”《初刻拍案驚奇》卷三五:“﹝ 陳德甫 ﹞無過在解舖里上些帳目,管些收錢舉債的勾當。”

(4).猶不如,比不上。 明 湯顯祖 《牡丹亭·勸農》:“俺天生的快手賊無過。衙舍里消消沒的睃,扛酒去前坡。”

文語

(1).精闢的話。 漢 王充 《論衡·謝短》:“二尺四寸,聖人文語,朝夕講習,義類所及,故可務知。” 漢 王充 《論衡·自紀》:“蓋賢聖之材鴻,故其文語與俗不通。”

(2).掉文的語言。 元 劉祁 《歸潛志》卷五:“值一 回鶻 問卜, 子忠 以文語應之,為 回鶻 所毆。” 元 劉致 《端正好·上高監司》套曲:“排的文語呼為綉,假鈔公然喚做殊。”

西東

(1).西方和東方。 漢 焦贛 《易林·隨之兌》:“兩心不同,或欲西東。明論終始,莫適所從。” 宋 蘇軾 《虔州八境圖》詩:“山水照人迷向背,只尋古塔認西東。”

(2).用為偏義複詞,指西方。 唐 聶夷中 《題賈氏林泉》詩:“只慮迷所歸,池上日西東。”

(3).泛指四方,無定向。《史記·屈原賈生列傳》:“怵迫之徒兮或趨西東。” 裴駰 集解引 孟康 曰:“怵,為利所誘怵也;迫,迫貧賤,東西趨利也。” 唐 孟郊 《過分水嶺》詩:“十步九舉轡,迴環失西東。” 宋 范成大 《釣池口阻風》詩:“迴風打船失西東,柁痴櫓弱無適從。”

(4).指酒杯。 宋 趙長卿 《朝中措》詞:“此去定膺先寵,且須滿醉西東。”

(5).猶東西。泛指什物。 宋 張元乾 《訴衷情》詞:“兒時初未識方紅,學語問西東。”

得中

(1) 科舉時代指考試被錄取

到了第三天,凡是得中的人,都得到主考官家裡拜老師。——《相聲傳統作品選·連升 * 》

(2) 買獎券中獎

得中頭獎

即此

就此;只此。 唐 韓愈 《秋懷詩》之五:“庶幾遺悔尤,即此是幽屏。” 清 李漁 《奈何天·師捷》:“好一個山名。鳳為百鳥之王,又是祥瑞之物,即此就是佳祥了。”

黃衣

(1).黃色的衣服。古代帝王、道士均穿黃色衣服。唐代宦官也穿黃服。《禮記·郊特牲》:“黃衣黃冠而祭。”參見“ 黃冠 ”。《禮記·玉藻》:“﹝君子﹞狐裘,黃衣以裼之。錦衣狐裘,諸侯之服也。犬羊之裘不裼。”《論語·鄉黨》:“緇衣,羔裘;素衣,麑裘;黃衣,狐裘。” 楊伯峻 註:“這三句表示衣服里外的顏色應該相稱。古代穿皮衣,毛向外,因之外面一定要用罩衣,這罩衣就叫裼衣。這裡的‘緇衣’、‘素衣’、‘黃衣’的衣指的正是裼衣。” 晉 王嘉 《拾遺記·後漢》:“ 劉向 於 成帝 之末,校書 天祿閣 ,專精覃思。夜有老人,著黃衣,植青藜杖,登閣而進…… 向 請問姓名。云:‘我是太乙之精,天帝聞金卯之子有博學者,下而觀焉。’” 唐 韓愈 《華山女》詩:“黃衣道士亦講説,座下寥落如明星。” 唐 白居易 《賣炭翁》詩:“翩翩兩騎來是誰,黃衣使者白衫兒。”《資治通鑑·唐玄宗開元元年》:“初, 太宗 定製,內侍省不置三品官,黃衣廩食,守門傳命而已。”《宋史·太祖紀一》:“諸校露刃列於庭,曰:‘諸軍無主,願策太尉為天子。’未及對,有以黃衣加 太祖 身。”參見“ 黃袍 ”。

(2).借指僧道或宦官。 五代 王定保 《唐摭言·四凶》:“ 鹹通 中降聖之辰,二教論議,而黃衣屢奔。上小不懌,宣下令後輩新入內道場,有能折衝浮圖者,許以自薦。”《資治通鑑·後周世宗顯德四年》“冬,十月,戊午,設賢良方正直言極諫、經學優深可為師法、詳閒吏理達於教化等科” 元 胡三省 註:“此所謂制舉也。時詔應天下諸色人中,不限前資、見任職官,黃衣草澤,並許應詔。” 明 王鏊 《震澤長語·食貨》:“ 中宗 時,黃衣乃二千員,外置千員。”

(3).用以釀酒和制醬用的蒸熟的澱粉製品在發酵過程中表面所生的霉塵。 北魏 賈思勰 《齊民要術·作醬法》:“《食經》‘作麥醬法’:小麥一石,漬一宿,炊。臥之,令生黃衣。” 明 李時珍 《本草綱目·穀四·黃蒸》﹝集解﹞引 蘇恭 曰:“黃蒸,磨小麥粉拌水和成餅,麻葉裹,待上黃衣,取曬。”

偏袒

(1) ∶偏護一方

法官偏袒被告

(2) 解衣袒露一臂,解衣露肉

樊於期偏袒扼腕而進曰。——《戰國策·燕策》

幾曾

何曾;何嘗

在他重病期間,我幾曾安睡過一夜

白教

喇嘛教噶舉派的俗稱。

秘傳

秘密傳授;特別傳授

秘傳醫經

不覺

(1)

(2)

沒有發覺,沒有感覺到

一路景物極佳,也就不覺路途遙遠

(3)

想不到,無意之間

天天作詩著文,天長日久不覺已是著述頗豐

(4)

不禁,不由得

他們兩雙眼好像無意中碰在一起時,兩個都不覺紅了臉。——揚沫《青春之歌》

鵲噪

(1).鵲鳴聲。俗謂喜兆。《禽經》“靈鵲兆喜” 晉 張華 註:“鵲噪則喜生。”《宋史·孫守榮傳》:“一日,庭鵲噪,令占之,曰:‘來日晡時,當有寶物至。’明日, 李全 果以玉柱斧為貢。”

(2).指鼓譟。 郭沫若 《洪波曲》第十一章三:“於是 日本 的學術界和新聞界便鵲噪了起來。傳到我們貴國更錦上添花,竟說到 西園寺 和我成了至交。”

不通

(1).阻塞;不通達。《左傳·成公十三年》:“東道之不通,則是 康公 絶我好也。”《楚辭·九辯》:“閔奇思之不通兮,將去君而高翔。”

(2).不相往來。《三國志·魏志·陳思王植傳》:“近且婚媾不通,兄弟乖絶。”

(3).不共同使用。《禮記·內則》:“外內不共井,不共湢浴,不通寢席,不通乞假,男女不通衣裳。”

(4).不明白;不了解。《漢書·哀帝紀》:“皇天降非材之佑, 漢 國再獲受命之符,朕之不德,曷敢不通!” 三國 魏 阮籍 《為鄭沖勸晉王箋》:“ 沖 等不通大體,敢以陳聞。” 王願堅 《普通勞動者》:“說著,他動了真氣,象不屑於和這個不通情理的人說話似的,一翻身躺下去。”

(5).謂學識淺陋。 漢 王充 《論衡·別通》:“夫通人猶富人,不通者猶貧人也。俱以七尺為形,通人胸中懷百家之言,不通者空腹無一牒之誦。”

(6).謂文理悖謬不順。 北齊 顏之推 《顏氏家訓·音辭》:“是為一論物體,一就人情,殊不通矣。” 清 錢泳 《履園叢話·科第·鼎甲》:“邑宰見其文,以為不通,貼文於照牆,不取。”

詩詞推薦

名句推薦