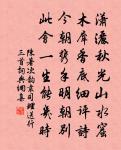

衡山原文

衡山高峨峨,盤根幾百里。

危峰插層霄,巨岳奠南紀。

空中紫蓋峰,有若芙容蕊。

欲泛洞庭舟,瀟湘正秋水。

詩詞問答

問:衡山的作者是誰?答:朱季堄

問:衡山寫於哪個朝代?答:明代

注釋

1. 押紙韻 出處:御選明詩卷二

參考注釋

衡山

古稱“南嶽”,中國五嶽之一。在湖南省中部。山勢雄偉,有七十二峰,以祝融、天柱、芙蓉、紫蓋、石廩五峰最著名。主峰祝融峰,海拔1290米。名勝古蹟眾多,有南嶽廟、祝聖寺、方廣寺、南台寺、藏經殿、祝融殿等建築。以祝融峰之高、藏經殿之秀、方廣寺之深、水簾洞之奇為“南嶽四絕”。為全國重點風景名勝區。峨峨

(1) 山體高大陡峭

(2) 態度莊重嚴肅

盤根

(1).謂樹木根株盤曲糾結。 北周 庾信 《至老子廟應詔》詩:“毻毛新鵠小,盤根古樹低。” 五代 齊己 《古鬆化為石》詩:“盤根幾聳翠崖前,卻偃凌雲化至堅。” 明 徐弘祖 《徐霞客遊記·游黃山日記》:“絶巘危崖,盡皆怪松懸結……盤根虬乾,愈短愈老,愈小愈奇。”

(2).比喻相互勾結,根深蒂固。 明 無名氏 《鳴鳳記·忠良會邊》:“奸風成癖黨盤根也。”

(3).見“ 盤根錯節 ”。

(4).猶奠基。 唐 李白 《明堂賦》:“勢拔五嶽,形張四維,軋地軸以盤根,摩天倪而創規。”

(5).指根基。 唐 白居易 《奉和思黯相公以李蘇州所寄太湖石奇狀絕倫》:“峭頂高危矣,盤根下壯哉。”

槃根:盤曲的木根。喻難辦之事。 清 錢謙益 《太僕寺添注少卿熊明遇授中憲大夫制》:“蔚有君子之文,兼通當世之務……風力愈修,槃根盡解。”

百里

(1).一百里。謂距離甚遠。《易·震》:“震驚百里,不喪匕鬯。”《詩·大雅·桑柔》:“維此聖人,瞻言百里。”《史記·孫子吳起列傳》:“兵法,百里而趣利者蹶上將。” 宋 蘇軾 《明君可與為忠言賦》:“心苟無邪,既坐瞻於百里;人思其效,將或錫之十朋。” 清 紀昀 《閱微草堂筆記·如是我聞二》:“乃知天下事,但知其一,不知其二,多有收目前之效而貽後日之憂者,始服 永公 ‘熟慮其後’一言,真‘瞻言百里’也。”

(2).古時諸侯封地範圍。《孟子·萬章下》:“天子之制,地方千里,公侯皆方百里。”後用以稱諸侯國。參見“ 百里之命 ”。

(3).亦謂地小。《孟子·公孫丑上》:“然而 文王 ( 周文王 )猶方百里起,是以難也。”《荀子·仲尼》:“故善用之,則百里之國足以獨立矣。”

(4).古時一縣所轄之地。因以為縣的代稱。《漢書·百官公卿表上》:“縣大率方百里。” 漢 蔡邕 《太尉陳公贊》:“公在百里,有西產之惠,賜命方伯,分 陝 餘慶。” 晉 陶潛 《酬丁柴桑》詩:“秉直司聰,惠於百里。” 唐 王勃 《上明員外啟》:“三冬文史,先兆跡於青衿;百里絃歌,即馳芳於墨綬。”

(5).借指縣令。《後漢書·循吏傳·仇覽》:“ 渙 ( 王渙 )謝遣曰:‘枳棘非鸞鳳所棲,百里豈大賢之路。’” 李賢 註:“時 渙 為縣令,故自稱百里也。”《南齊書·文學傳·崔慰祖》:“帝( 明帝 )欲試以百里, 慰祖 辭不就。” 宋 王禹偁 《畬田詞》序:“苟擇良二千石暨賢百里,使化天下之民如斯民之義,庶乎污萊盡闢矣。”

(6).寶劍名。 晉 崔豹 《古今注·輿服》:“ 吳大帝 有寳刀三,寳劍六。寳劍六:一曰白虹……六曰百里。”

(7).複姓。 春秋 秦 有 百里奚 。見《孟子·萬章上》。

危峰

高峻的山峰。 南朝 宋 謝靈運 《山居賦》:“傍危峰,立禪室,臨浚流,列僧房。” 唐 白行簡 《貢院樓北新栽小松》詩:“移根依厚地,委質別危峰。” 清 曹寅 《赴淮舟行雜詩》之十二:“危峰如卓繖,百里望龍潭。”

層霄

(1).高空。 晉 庾闡 《遊仙詩》之三:“層霄映紫芝,潛澗汎丹菊。” 唐 李白 《大獵賦》:“彼層霄與殊榛,罕翔鳥與伏兔。” 明 徐弘祖 《徐霞客遊記·粵西遊日記》:“東上入石峽,峽兩峰中剖,上摩層霄,裂罅相距不及丈。” 鄭澤 《讀鈍庵紅薇感舊記作》詩:“金風吹素節,陰曀幔層霄。”

(2).指雲氣。 宋 蘇軾 《西江月·頃在黃州》詞:“照野瀰瀰淺浪,橫空隱隱層霄。”

南紀

(1).《詩·小雅·四月》:“滔滔 江 漢 ,南國之紀。” 鄭玄 箋:“ 江 也, 漢 也,南國之大水,紀理眾川,使不壅滯;喻 吳 楚 之君能長理旁側小國,使得其所。”後因以指南方。 南朝 梁 江淹 《王侍中為南蠻校尉詔》:“贊政南紀,播惠西夏。” 宋 楊萬里 《讀罪己詔》詩:“中原仍夢裡,南紀且愁邊。” 清 陳康祺 《燕下鄉脞錄》卷十三:“象齒焚身,禍延南紀。”

(2).即南戒。 唐 韓愈 《後苦寒行》之一:“南紀 巫 廬 瘴不絶,太古以來無尺雪。” 仇兆鰲 注引 李淳風 《法象志》:“以天下山河分為兩戒,北紀所以限戎狄,南紀所以限蠻夷。” 清 趙翼 《滇城》詩:“南紀河山推重鎮,前朝湯沐守通侯。”詳“ 南戒 ”。

空中

(1) 作為飛機活動的場所

空中優勢

(2) 中間是空的

空,使動用法

有大石當中流,可坐百人,空中而多竅。——宋· 蘇軾《石鐘山記》

紫蓋

紫色車蓋。帝王儀仗之一。借指帝王車駕。 南朝 梁 沉約 《齊故安陸昭王碑文》:“陪龍駕於 伊 洛 ,侍紫蓋於 鹹陽 。” 前蜀 韋莊 《秦婦吟》:“適逢紫蓋去蒙塵,已見白旗來匝地。” 清 納蘭性德 《憶江南》詞:“紫蓋忽臨雙鷁渡,翠華爭擁六龍看。”

有若

如同,好像。《東觀漢記·和熹鄧皇后傳》:“﹝後﹞嘗夢捫天體,蕩蕩正青滑,有若鍾乳。”《秦併六國平話》卷中:“ 秦皇 二十四年七月中旬五日, 始皇 登殿排班……人民快樂,歲序三登,有若 禹 湯 聖世,歡逢 堯 舜 明君。” 嚴復 《救亡決論》:“甚且生今反古,則古昔而稱先王,有若古之治斷非後世之治所可及者,而不知其非事實也。”

洞庭

(1).廣闊的庭院。《莊子·天運》:“帝張《鹹池》之樂於洞庭之野。” 成玄英 疏:“洞庭之野,天池之間,非 太湖 之 洞庭 也。” 三國 魏 曹植 《七啟》:“爾乃御文軒,臨洞庭。” 宋 蘇軾 《坤成節集英殿教坊詞·教坊致語》:“洞庭九奏,始識《鹹池》之音;靈岳三呼,共獻後天之祝。”

(2).湖名。即 洞庭湖 。《韓非子·初見秦》:“ 秦 與 荊 人戰,大破 荊 ,襲 郢 ,取 洞庭 、 五渚 、 江 南。” 唐 韓愈 《岳陽樓別竇司直》詩:“ 洞庭 九州間,厥大誰與讓?” 清 葉廷琯 《鷗陂漁話·莪州公詩》:“ 洞庭 春水添新漲,好看雙飛返故林。”參見“ 洞庭湖 ”。

(3).湖名。 太湖 的別名。《文選·左思<吳都賦>》:“指 包山 而為期,集 洞庭 而淹留。” 劉逵 注引 王逸 曰:“ 太湖 在 秣陵 東,湖中有 包山 ,山中有如石室,俗謂 洞庭 。”參見“ 太湖 ”。

(4).山名。在 江蘇省 太湖 中。有東西二山,東山古名 莫厘山 、 胥母山 、 元 明 後與陸地相連成半島。西山即古 包山 。

瀟湘

(1).指 湘江 。因 湘江 水清深故名。《山海經·中山經》:“帝之二女居之,是常游於 江 淵, 澧 沅 之風,交 瀟湘 之淵。”《文選·謝朓<新亭渚別范零陵>詩》:“ 洞庭 張樂池, 瀟湘 帝子游。” 李善 注引 王逸 曰:“ 娥皇 女英 隨 舜 不返,死於 湘水 。” 唐 李白 《遠別離》詩:“古有 皇 英 之二女,乃在 洞庭 之南, 瀟湘 之浦。” 王琦 注引《湘中記》:“ 湘川 清照五六丈,下見底石如樗蒲矣,五色鮮明。” 元 耶律楚材 《用薛正之韻》:“ 鳳池 分付夔龍去,萬頃 瀟湘 屬 湛然 。” 明 徐禎卿 《古意》詩:“帝子葬何處, 瀟湘 雲正深。”

(2). 湘江 與 瀟水 的並稱。多借指今 湖南 地區。 唐 杜甫 《去蜀》詩:“五載客 蜀 鄙,一年居 梓州 ;如何關塞阻,轉作 瀟湘 游?” 宋 張孝祥 《水調歌頭·送劉恭父趨朝》詞:“歸輔五雲丹陛,回首 楚 樓千里,遺愛滿 瀟 湘 。” 明 何景明 《雁》詩:“長風度關塞,九月下 瀟 湘 。”

正秋

仲秋。農曆八月。《易·說卦》:“兌,正秋也,萬物之所説也。” 孔穎達 疏:“斗柄指西是正秋八月也。” 唐 許渾 《重遊飛泉觀故梁道士宿龍池》詩:“松葉正秋琴韻響,菱花初曉鏡光寒。” 元 馬臻 《秋見月》詩:“正秋三五滿,萬里絶纖垢。”

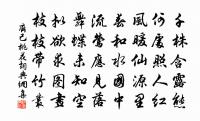

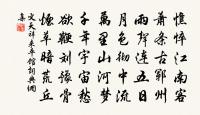

詩詞推薦

名句推薦