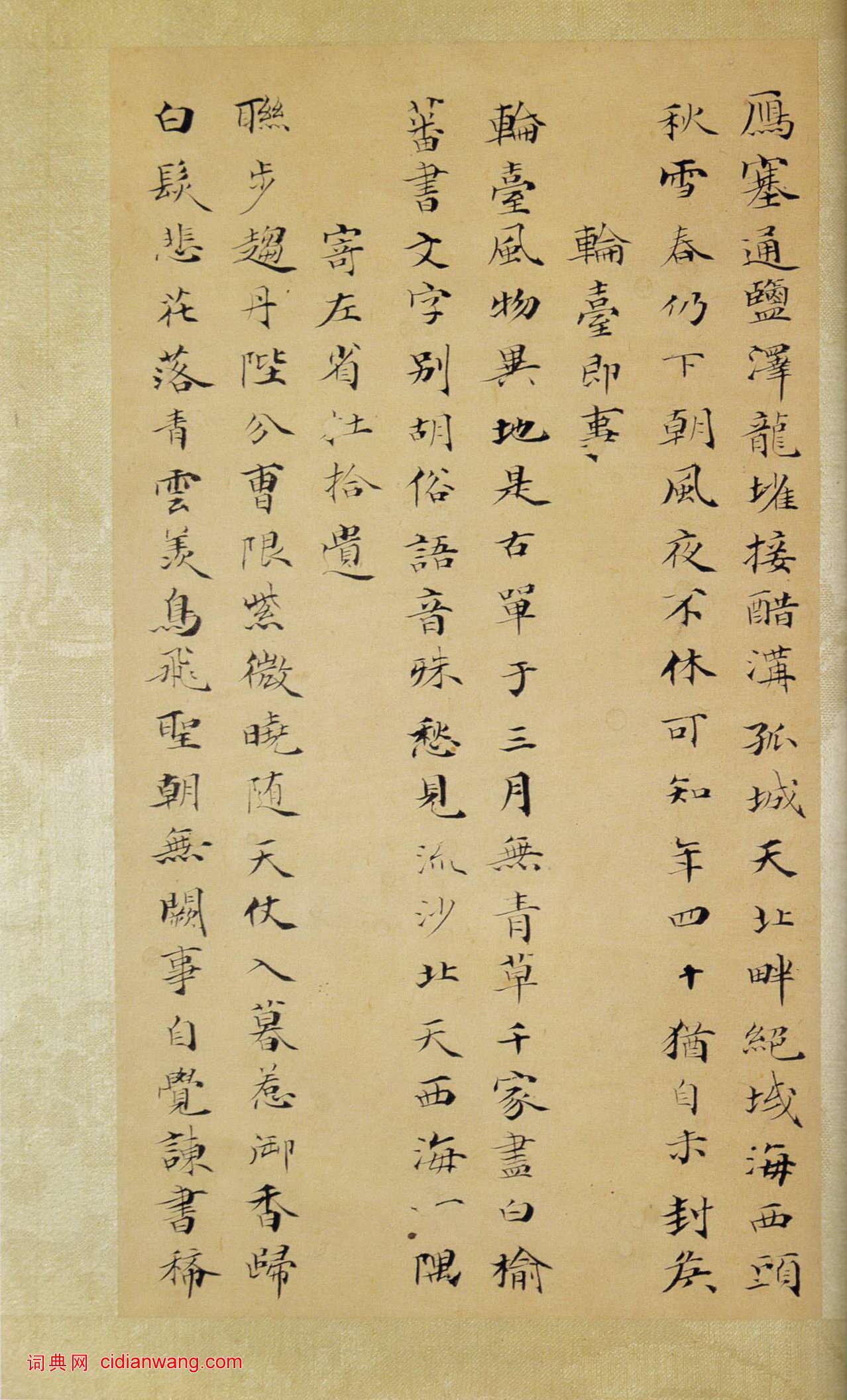

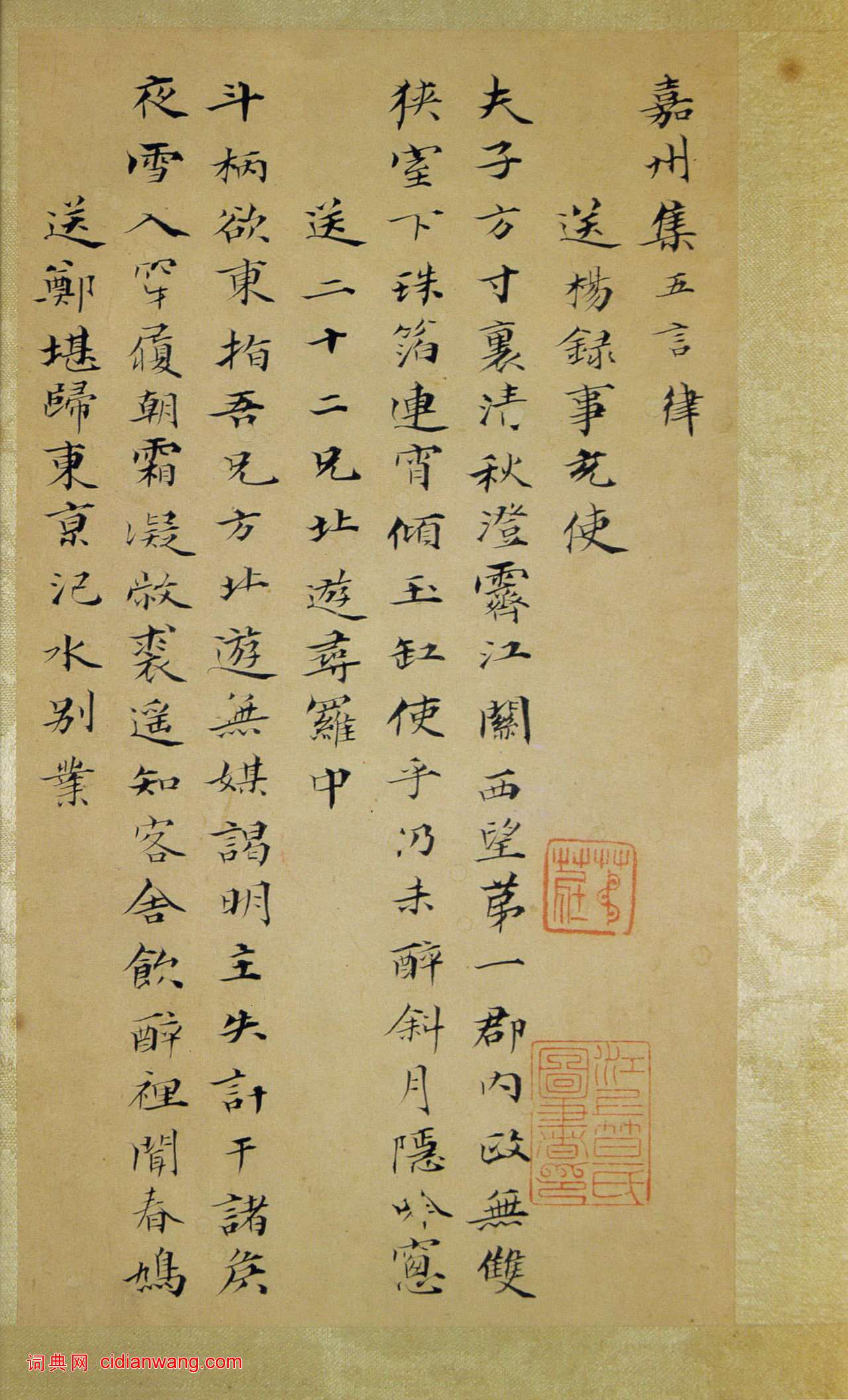

笪重光·嘉州集

作者:笪重光 書體:楷書

笪重光小楷《嘉州集》,崑崙堂美術館藏。

錄五言律二十四首。《嘉州集》是唐代詩人岑參的詩集,通行本作《岑嘉州集》。岑參官嘉州刺史,因此得名。此冊共十開,每開長二十一點五厘米,寬十二厘米,唯獨第十開略窄(長二十一點五厘米,寬八厘米)。又冊中詩題與詩往往分布前後兩頁(凡四處),一處則詩中分為兩頁,疑此作原為一小手卷,後割裱成冊。冊前有王文治題署,曰“江上先生真跡,松下清齋鑑藏,文治”,鈐“王氏禹卿”朱文印,彌足珍貴。王文治稱笪重光“小楷法度尤嚴,純以唐法運魏晉超妙之致……以《曹娥》仰追《宣示》,乎登鍾傅之堂矣。”(《快雨堂題跋·笪江上書江冷閣集序》)觀此冊字形寬展,捺畫閒閒逸出,頗見雅意,亦合於“氣之舒展在撇捺”(《書筏》)。此冊前後共鈐笪重光印十一枚(其中“直指之章”“江上笪氏圖書印”重複),冊尾鈐“笪”“笪重光印”諸印以代款字,亦頗具一格。笪重光的小楷書傳世極少,所以此冊尤顯珍貴。

附錄:笪重光及其小楷《嘉州集》

作者:卜一克

(選自《書法》2006年第2期)

孟津骨朽松僑死,

海內誰知所以然。

這是清初書法家陳奕禧(一六四八—一七○九,字子文,號香泉)題傅青主《惠昭塔碑》句,詩中流露出作者對清初書壇的悲觀情緒。清初的書壇,一方面由於由明入清的王鐸、傅山(松僑)的去世而出現真空,沒有能夠引領一時的巨擘。陳詩“海內誰知所以然”便是當時書界的真實寫照。一方面則籠罩在晚明董其昌、王鐸、傅山等名家的陰影下,特別是董其昌對清初書壇的影響至巨,如當時名家姜宸英(湛園)、何焯(義門)、汪士(退谷)、陳奕禧(香泉)等皆取徑董其昌。吳德旋《初月樓論書隨筆》說:“張司寇(照)書名最赫,其筆力沈鷙,洵足追步香光,而氣韻遠不逮矣。姜湛園、何義門氣韻與香光為近,而筆力又不足以副之。”可見當時書法不論取法、品評,皆以董其昌為標準。這裡另有一個原因,即康熙帝喜歡二王書,而於董香光獨有青睞,王士(一六三四—一七一一)《分甘余話》“清朝狀元多選書法優者”條曰:

本朝狀元必選書法之優者。順治中世祖皇帝喜歐陽詢書,而壬辰狀元鄒忠倚、戊戌狀元孫承恩皆法歐書者也。康熙以來,上喜二王書,而己未狀元歸允肅、壬戌狀元蔡升元、庚辰狀元汪繹皆法《黃庭經》、《樂毅論》者也。惟戊辰進士中工二王體者,首推海寧查昇,以其族叔嗣韓兼習《五經》,拔置鼎甲,昇遂抑置二甲。

王士這裡主要列舉的是應舉所作的小字正書,其實如查的行書便師法董其昌,並深得康熙帝的賞識。但從王士的話中頗可見帝王個人的喜好對當時書壇的影響之巨。所謂上有所好,下必甚焉,學董而成一時風氣也就是很自然的事了。但因此而致使一些偏師獨出、不受董書羈縛,有復古、創新意識的書家受到抑制,卻也是此一風氣的最大弊害。清初的笪重光便可謂是這一風氣的最大“受害者”之一。

笪重光(一六二三—一六九二),字在辛,號江上外史、郁岡掃葉道人、蟾光等,句容(今江蘇鎮江)人。順治九年(一六五二,壬辰)進士(同科一甲三人中,狀元鄒忠倚即王士《分甘余話》中所提到的“法歐書者”;探花沈荃在康熙朝因能寫一筆董書而成為康熙帝師,備極榮寵),旋自刑部郎中考選御史,順治十二年(一六五五,乙未)巡按江西。有直名,後因得罪權臣明珠,罷官歸鄉,隱居茅山之麓,學導引,讀丹書,潛心於道教。

笪重光生活的時代,正是董書最盛之期,由於他在書法上並不隨順時流而能逸出董書風氣,並且過早地退出了政治舞台(中心)而隱居鄉里,所以他的書法一直沒有受到應有的關注。在當時及之後論及清初書家的書論中,很少提到他,也很少把他和姜宸英、汪退谷、何焯諸家並提。一直要到了清代中期,他的同鄉王文治(一七三○—一八○二,字禹卿,號夢樓)才對他的書法推崇備至,且推論其書不遺餘力,如云:

吾鄉笪江上先生書格超妙,小字尤佳。蓋先生自解組後隱居句曲山中,讀丹書、學導引、游神於塵滓之外,故所作書飄然有凌雲之氣。國朝善書之家如先生者未可數覯見也。(《快雨堂題跋·笪江上尺牘》)

又云:

國初善書之家如華亭沈繹堂、慈谿姜西溟皆能胎乳古人,擺脫時徑。至於披露天真,俾字裡行間飄飄然有凌雲之意,則吾鄉之笪江上先生所獨也。(《快雨堂題跋·笪江上書江冷閣集序》)

直欲置其書於沈繹堂(荃)、姜西溟(宸英)之上,而為清初書法之冠。這裡雖然難免“於鄉先輩不能無私”,但包世臣在其所撰《藝舟雙楫·國朝書品》中將笪重光行書置“能品下”第三名(在笪重光前者為神品、妙品上一人鄧石如;妙品下二人劉墉小真書、姚鼐行草書;能品上七人釋邱山真及行書、宋珏分及榜書、傅山草書、姜宸英行書、鄧石如草書、劉墉榜書、黃乙生行榜書;能品下二十三人王鐸草書、周亮工草書……),也可謂評價極高了。

關於笪重光書法之取徑,王文治在《快雨堂題跋·笪江上尺牘》中有很詳細的論述:

江上書上至章草下至蘇米,靡所不習,恨不能確然指其得筆之淵源。然其遊絲裊空、蕭然自得之處,無所秉承不能獨造也。一日偶臨嵇叔夜《絕交書》,恍然大悟曰:此吾鄉江上先生之書之所自出也。自此以後,凡見笪書無一點一畫不瞭然其來處矣。趙鷗波云:“昔人得古刻數行,專心學之便可名世。”真甘苦之言歟。

王文治此語雖然只是一己之推測,但他對笪書如此窮索苦究,應該也是能比較接近事實的。嵇叔夜《絕交書》今日雖不可見其真貌,但總之笪重光的書法取法魏晉應該也是可信的。笪重光書法魏晉,特別是嵇叔夜,正和他的性格相契。這是可以以他的詩為證的。其詩曰:“野水橋邊舊業存,數間茅屋向乾坤。太平一半深山得,何必承明始是恩。”詩的意境和用典都出自七絕聖手王昌齡的《長信秋詞》,表現出一種灑脫不羈的氣質和歸隱山林的志趣,是其人、其詩、其書完滿合一的體現。所以王文治評其書“無纖毫塵滓氣也”,正是其高出眾人之處,也是別人所難到處。

笪重光並善畫,與王、惲南田交遊,互有影響,“江上之畫特書之緒餘,而一對惲王便入作家轍軌,此友朋之益也”(《快雨堂題跋·笪惲王三家合冊》)。龐元濟《虛齋名畫錄·笪江上仿元人筆意軸》中附錄王惲二家題跋:“筆致飄瀟,矯然出群,視余圖何止十倍勝也。”(王)“筆不到處致有高韻,非近日庸史所能夢見。”(惲南田)正可見二人對其畫推崇備至。

笪重光並有《書筏》《畫筌》二書傳世。其論書曰“匡廓之白,手布均齊;散亂之白,眼布勻稱”,是中國古代自孔子以來儒家“和”的思想在美學中的充分體現,說其“皆由甘苦中流出”也並非虛譽。

崑崙堂美術館藏笪重光小楷《嘉州集》一冊,錄五言律二十四首。《嘉州集》是唐代詩人岑參的詩集,通行本作《岑嘉州集》。岑參官嘉州刺史,因此得名。此冊共十開,每開長二十一點五厘米,寬十二厘米,唯獨第十開略窄(長二十一點五厘米,寬八厘米)。又冊中詩題與詩往往分布前後兩頁(凡四處),一處則詩中分為兩頁,疑此作原為一小手卷,後割裱成冊。冊前有王文治題署,曰“江上先生真跡,松下清齋鑑藏,文治”,鈐“王氏禹卿”朱文印,彌足珍貴。王文治稱笪重光“小楷法度尤嚴,純以唐法運魏晉超妙之致……以《曹娥》仰追《宣示》,乎登鍾傅之堂矣。”(《快雨堂題跋·笪江上書江冷閣集序》)觀此冊字形寬展,捺畫閒閒逸出,頗見雅意,亦合於“氣之舒展在撇捺”(《書筏》)。此冊前後共鈐笪重光印十一枚(其中“直指之章”“江上笪氏圖書印”重複),冊尾鈐“笪”“笪重光印”諸印以代款字,亦頗具一格。

笪重光的小楷書傳世極少,所以此冊尤顯珍貴。

2015-7-31 12:22:22

行書五言聯 132厘米×32厘米×2 著錄《溫州市工藝美術研究所藏畫集》正文...

行書五言聯 132厘米×32厘米×2 著錄《溫州市工藝美術研究所藏畫集》正文... 唐寅《落花詩冊》普林斯頓大學附屬美術館藏本 普林斯頓大學附屬美術館藏本,紙本長卷...

唐寅《落花詩冊》普林斯頓大學附屬美術館藏本 普林斯頓大學附屬美術館藏本,紙本長卷... 《近者帖》頁,又名桐川帖,元,鄧文原書,紙本,縱31.6cm,橫52.5cm,行...

《近者帖》頁,又名桐川帖,元,鄧文原書,紙本,縱31.6cm,橫52.5cm,行... 元 張雨跋《蔡襄自書詩卷》,紙本,行楷,北京故宮博物院藏。釋文:蔡君謨書深得魏晉...

元 張雨跋《蔡襄自書詩卷》,紙本,行楷,北京故宮博物院藏。釋文:蔡君謨書深得魏晉... 9幅趙孟頫書畫題跋欣賞:

9幅趙孟頫書畫題跋欣賞: 郭沫若行草書欣賞《蜀道奇》冊,郭沫若1961年書法作品,四川省羲墨書法院收藏。釋...

郭沫若行草書欣賞《蜀道奇》冊,郭沫若1961年書法作品,四川省羲墨書法院收藏。釋... 延光殘碑又稱“都官是吾碑”,東漢延光四年刻,康熙六十年(1721)山東諸城超然台...

延光殘碑又稱“都官是吾碑”,東漢延光四年刻,康熙六十年(1721)山東諸城超然台... 歐陽詢的書法由於熔鑄了漢隸和晉代楷書的特點,又參合了六朝碑書,所以說是廣采各家之...

歐陽詢的書法由於熔鑄了漢隸和晉代楷書的特點,又參合了六朝碑書,所以說是廣采各家之... 張謇《行楷書更俗劇場聯》紙本行楷書 303.5×50.8cm×2 南通博物苑...

張謇《行楷書更俗劇場聯》紙本行楷書 303.5×50.8cm×2 南通博物苑... 民國 孫文墨寶天下為公 卷 孫文(1866-1925),號逸仙,化名中山,廣東中...

民國 孫文墨寶天下為公 卷 孫文(1866-1925),號逸仙,化名中山,廣東中...