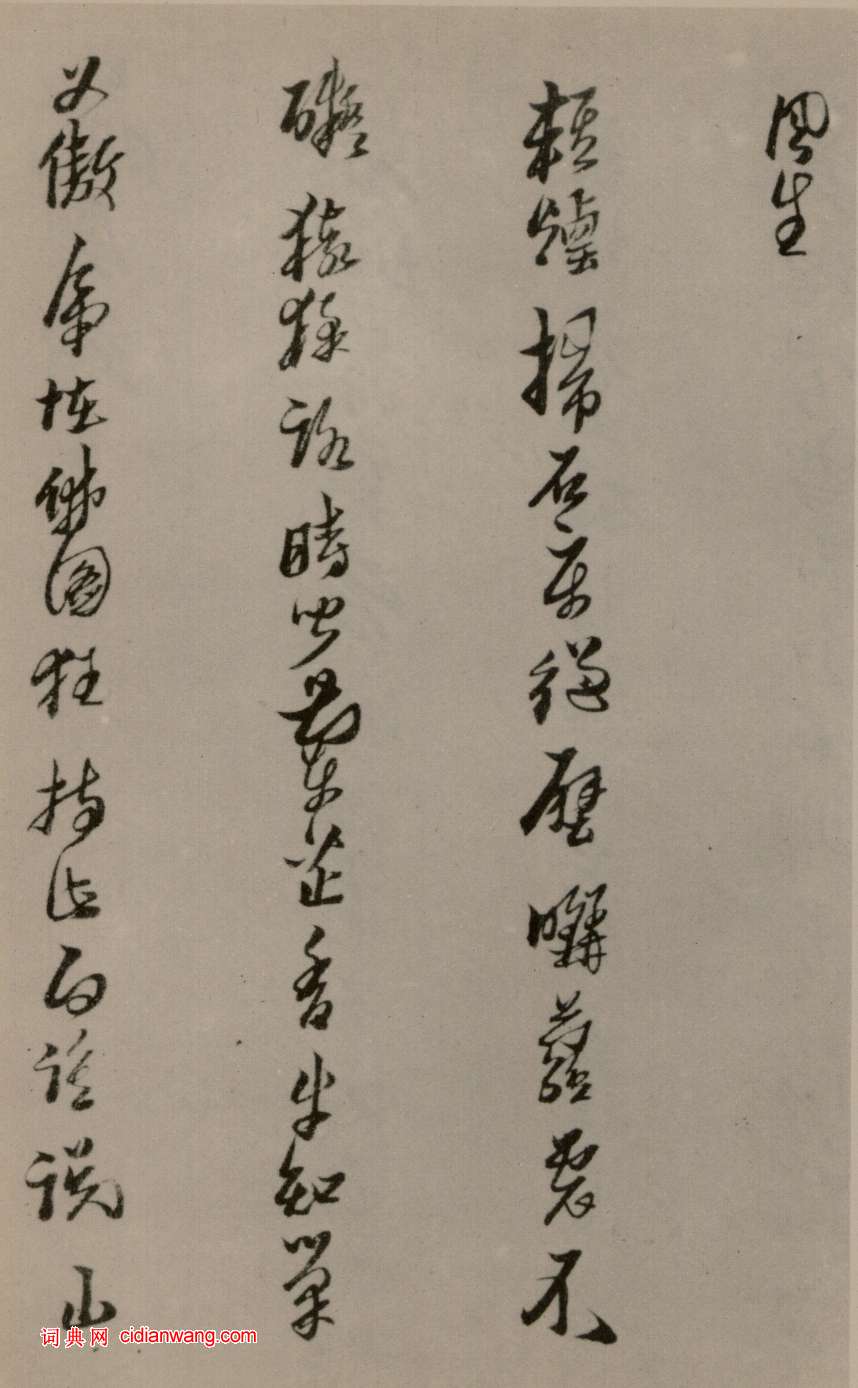

黃道周行草《洗心詩卷》

作者:黃道周 書體:行草

黃道周《洗心詩卷》 行草,台北故宮博物院藏,來自上海書畫出版社出版《書法自學叢帖:行草(下冊)》

附錄:險怪與內斂的結合——黃道周《洗心詩》 理性的主體

(《品味經典》——陳振濂談中國書法史)

黃道周在書法史上是個很不走運的人物。明人寫的書法史把明末書家限到他前,米萬鍾、張瑞圖、邢侗、董其昌為明末四家,自然不包括黃道周.清代人寫書法史又不敢記他,他是明末抵抗清軍最力的一代忠臣,曾任禮部尚書、大學士,兵敗被俘,處死獄中,在清廷看來,是抗拒天兵的叛逆。誰敢冒殺頭之罪去為他歌功頌德?故歷來對黃道周無不諱莫如深。生平資料既難覓,文字獄陰影下的藝術研究更不願意找這樣易惹麻煩的特殊角色。

更大的理由還在於黃道周其人的治學行世。他博學多聞,才藝雙絕,善天文歷數,文思敏捷,性格剛毅,有一種政治家、學問家的風度。書畫余技,只是隨手為之,既不足以彰其忠烈,又不足以示其淵博。在有故國之思的後人看來,視他為書法家反倒有損於他作為一代忠臣的光輝形象,於是不約而同,又皆在書法方面有意忽略他的貢獻。

但書法畢竟還是書法。黃道周在行草書和小楷方面的精警,使後人不得不嘆其卓絕。他作書如戈戟森厲.極強調緊迫的撅筆習慣.結構每不外拓以見挑撻.也不求柔潤以圖妍媚.在同是帖學風氣下的明代書壇可謂獨樹一幟。其力量感與壓迫感似乎反映出亂世顛沛的情態來,既與文、董諸公的舒暢溫雅絕然有異.也與徐渭式的粗放豪邁拉開距離。我想,說他的不溫雅是由於生世艱難、屢興義旗的戎馬生涯所致,說他的不狂放是因為迭遭兵敗、卒死大獄的心情鬱抑所導,該不會是牽強比附吧?“險怪”二字,足以喻盡黃道周的書法特徵.不過古代書論家卻未必皆持險怪之論,相反,有人指他為“飛舞”,有人指他為“遒媚”,如下兩則:

石齋先生楷法尤精,所謂意氣密麗,如飛鴻舞鶴,令人叫絕。(宋犖《漫堂書畫跋》)

楷格遒媚,直逼鍾、王。《王文治《快雨堂題跋》)

只有當我們注意到了這“飛舞”“遒媚”皆是指“楷法”、“楷格”而言,我們才知道這些評語的真正目的:楷書易板滯,故有一“飛舞”之褒;楷書易生硬,故有一“遒媚”之獎。同類的評語,如果放在行草書上就未必是褒獎了。那么,行草書方面的評價又有哪一些呢?我們高興地看到,古人中也不乏我們的知音。如秦祖永《桐陰論畫》,本是論畫不論書,但卻有一語甚妙:“行草筆意離奇超妙,深得二王神髓。”說是二王什麼什麼,無非是老套式,不提也罷,但諸公在上.秦祖永的“離奇超妙”,與我們拈出的“險怪’之評,是否有異曲同工之美?

黃道周不但生與書法有不解之緣,臨死亦以書法了卻世事,在書法史上,這是絕無僅有的、慷慨悲壯催人淚下的記載:

“及明亡,縶於金陵。正命之前夕,赴盥漱更衣,謂仆曰:曩某索書畫,吾既許之,不可曠也。和墨伸紙,作小楷,次行書,幅甚長,乃以大字竟之。又索紙作水墨大畫二幅,殘山剩水,長松怪石,逸趣橫生,題識後加印章,始出就刑。”

2018-6-10 15:31:03

姜逢元《草書紀游詩冊》,綾本,一冊二十頁,每頁縱27.5厘米,橫16厘米。引首鈐...

姜逢元《草書紀游詩冊》,綾本,一冊二十頁,每頁縱27.5厘米,橫16厘米。引首鈐... 《王居士磚塔銘》也叫《王公磚塔銘》唐顯慶三年(658)十月月二十六日入窆,明萬曆...

《王居士磚塔銘》也叫《王公磚塔銘》唐顯慶三年(658)十月月二十六日入窆,明萬曆... 陳繼儒《行書五言詩》扇面 台北故宮博物院藏陳繼儒書法學習宋代蘇軾、米芾,用筆駿快...

陳繼儒《行書五言詩》扇面 台北故宮博物院藏陳繼儒書法學習宋代蘇軾、米芾,用筆駿快... 【釋文】天雨頓首。近因澱湖社集。愛其風物。遂結茆於西靜住庵雲缽道人居之東。則陳仲...

【釋文】天雨頓首。近因澱湖社集。愛其風物。遂結茆於西靜住庵雲缽道人居之東。則陳仲... 方孝孺《默庵記》紙本 小楷 30.6×56.8cm 洪武十八年(1385年)...

方孝孺《默庵記》紙本 小楷 30.6×56.8cm 洪武十八年(1385年)... 彭年《致錢榖札》之一 34×26cm 上海博物館藏釋文:鼎郎今日想遂勿藥,頭暈...

彭年《致錢榖札》之一 34×26cm 上海博物館藏釋文:鼎郎今日想遂勿藥,頭暈... 傅山《行草書聰明睿智》軸 絹本 167.1×44.7cm 浙江省博物館藏釋文:...

傅山《行草書聰明睿智》軸 絹本 167.1×44.7cm 浙江省博物館藏釋文:... 《梁武帝書評》卷,明天啟五年(1625年),董其昌書,紙本,行書,縱26.5cm...

《梁武帝書評》卷,明天啟五年(1625年),董其昌書,紙本,行書,縱26.5cm... 曹鴻勛長於書法,專攻歐陽詢《九成宮醴泉銘》,兼工漢隸,偶作墨竹亦善。原立於濰縣城...

曹鴻勛長於書法,專攻歐陽詢《九成宮醴泉銘》,兼工漢隸,偶作墨竹亦善。原立於濰縣城...