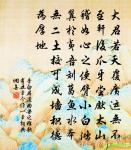

題秀起堂原文

西峪連朝因熱置,曉涼偶作問山來。

高齋恰是新秋到,萬嶂欣看過雨才。

潤溽之中含颯爽,雲霄以上與徘徊。

鳴林鹿報金□喜,不識人間宋玉才。

詩詞問答

問:題秀起堂的作者是誰?答:乾隆

問:題秀起堂寫於哪個朝代?答:清代

問:題秀起堂是什麼體裁?答:七律

注釋

1. 七言律詩 押灰韻 出處:御製詩三集卷三十三

參考注釋

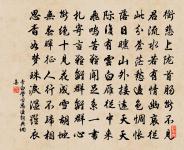

連朝

猶連日。 唐 杜甫 《奉贈盧參謀》詩:“説詩能累夜,醉酒或連朝。” 元 戴表元 《招子昂飲歌》:“不見朱樓高到天,鳳簫龍管連朝起。” 清 魏源 《天台石樑雨後觀瀑歌》:“我來正值連朝雨,兩崖逼束風愈怒。”

作問

發問,提出問題。《漢書·東方朔傳》:“上以 朔 口諧辭給,好作問之。嘗問 朔 曰:‘先生視朕何如主也?’”

高齋

(1).高雅的書齋。常用作對他人屋舍的敬稱。 唐 孟浩然 《宴張別駕新齋》詩:“高齋徵學問,虛薄濫先登。” 明 徐禎卿 《在武昌作》詩:“高齋今夜雨,獨臥 武昌 城。” 蘇曼殊 《與高天梅論文學書》:“ 天梅居士 侍者:昨歲自 江戶 歸國,擬於桂花香里,趨叩高齋,而竟不果。”

(2). 唐 杜甫 書齋名。 唐 杜甫 《宿江邊閣》詩:“暝色延山逕, 高齋 次水門。” 宋 陸游 《東屯高齋記》:“ 少陵先生 晚游 夔州 ,愛其山川不忍去。三徙居皆名 高齋 。質於其詩,曰‘次水門’者, 白帝 城之 高齋 也;曰‘依藥餌’者, 瀼西 之 高齋 也;曰‘見一川’者, 東屯 之 高齋 也。故其詩又曰:‘ 高齋 非一處。’”

新秋

(1).初秋。《初學記》卷三引 南朝 陳 張正見 《和衡陽王秋夜詩》:“高軒揚麗藻,即是賦新秋。” 唐 錢起 《和萬年成少府寓直》:“赤縣新秋近,文人藻思催。” 清 陳夢雷 《月夜感懷》詩:“新秋澄爽氣,何事障微陰。” 魯迅 《書信集·致章廷謙》:“ 杭州 天氣已如新秋,可羨。”

(2).指今秋。 北周 庾信 《擬詠懷》之十八:“殘月如初月,新秋似舊秋。”

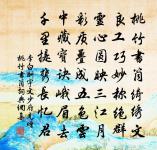

潤溽

濕潤。《禮記·月令》:“﹝季夏之月﹞土潤溽暑,大雨時行。” 鄭玄 註:“潤溽,謂塗溼也。” 明 謝肇淛 《五雜俎·天部二》:“暑宜乾也,而值六月,則土反潤溽。”

颯爽

豪邁的樣子

英姿颯爽

雲霄

(1) 雲塊飄浮的高空

三三兩兩的鳴鳥沖向雲霄

哭聲直上乾雲霄。——唐· 杜甫《兵車行》

上乾雲霄 。——宋· 陸游《過小孤山大孤山》

(2) 舊時比喻極高的地位

以上

(1) 表示位置、次序或數目等在某一點之上

中家以上。——清· 方苞《獄中雜記》

(2) 前面的

徘徊

(1) 在一個地方來回地走

他在街上徘徊

(2) 比喻猶豫不決

三納之而未克,徘徊容與,追者益近。——明· 馬中錫《中山狼傳》

(3) 危險常顧

經常在崩潰的邊緣徘徊

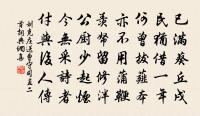

鳴林

鳥在林間鳴叫。 晉 郭璞 《山海經圖贊·中山經·鴆鳥》:“拂翼鳴林,草瘁木慘。” 唐 楊炯 《唐昭武校尉曹君神道碑》:“鮮花匝樹,盡兄弟之歡娛;好鳥鳴林,展交遊之宴喜。”

不識

(1).不知道,不認識。《詩·大雅·皇矣》:“不識不知,順帝之則。” 鄭玄 箋:“其為人不識古,不知今,順天之法而行之者。” 唐 韓愈 《閔己賦》:“行舟檝而不識四方兮,涉大水之漫漫。” 魯迅 《<集外集>序言》:“連我自己也詫異那時的我的幼稚,而且近乎不識羞。”

(2). 西周 刑法中三種可寬恕的條件之一。指誤殺。《周禮·秋官·司刺》:“壹宥曰不識。” 鄭玄 註:“識,審也。不審,若今仇讎當報甲,見乙,誠以為甲而殺之者。”

人間

指整個人類社會;世間

要留清白在人間。——明· 于謙《石灰吟》詩

人間四月芳菲盡。——宋· 沈括《夢溪筆談》

宋玉

戰國 時 楚 人,辭賦家。或稱是 屈原 弟子,曾為 楚頃襄王 大夫。其流傳作品,以《九辯》最為可信。《九辯》首句為“悲哉秋之為氣也”,故後人常以 宋玉 為悲秋憫志的代表人物。又傳說其人才高貌美,遂亦為美男子的代稱。 唐 張鷟 《遊仙窟》:“華容婀娜,天上無儔;玉體逶迤,人間少匹。輝輝面子,荏苒畏彈穿;細細腰支,參差疑勒斷。 韓娥 宋玉 ,見則愁生; 絳樹 青琴 ,對之羞死。” 宋 周邦彥 《紅羅襖·秋悲》詞:“ 楚 客憶江蘺,算 宋玉 未必為秋悲。” 明 陳所聞 《閨思》曲之一:“銷魂鶯燕偏拖逗,不知 宋玉 何緣獨怨秋?”《初刻拍案驚奇》卷二:“若非 宋玉 牆邊過,定是 潘安 車上來。”

詩詞推薦

名句推薦