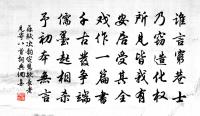

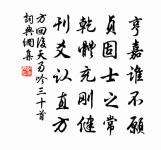

謁金門原文

生上:心耿耿。愁見鋒生內屏。

一紮天書傳外境。祇恐稱偽命。

小外扮劉琨上:管籥欽承台省。分閫親操斧柄。

逆豎無端窺晉鼎。廟謨須預定。

詩詞問答

問:謁金門的作者是誰?答:朱鼎

問:謁金門寫於哪個朝代?答:明代

問:朱鼎的名句有哪些?答:朱鼎名句大全

注釋

1. 押詞韻第十一部 出處:六十種曲 玉鏡記 第二十七出

參考注釋

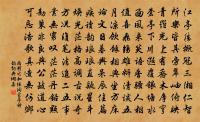

耿耿

(1) 心中掛懷,煩躁不安的樣子

夜耿耿而不寐兮,魂煢煢而至曙。——《楚辭·屈原·遠遊》

耿耿於懷

(2) 明亮;顯著;鮮明

秋河曙耿耿,寒渚夜蒼蒼。——謝眺《夜發新林至京邑》

(3) 誠信守節的樣子

忠心耿耿為祖國

進雄鳩之耿耿兮,讒介介而蔽之。——漢· 劉向《九嘆·惜賢》

鋒生

形容健談而動聽。《新唐書·韋渠牟傳》:“ 渠牟 有口辯,雖於三家未究解,然答問鋒生,帝聽之意動。”

內屏

(1).古代諸侯府第在大門內築小牆作禁止,稱為“內屏”。《禮記·郊特牲》“臺門而旅樹” 漢 鄭玄 註:“禮,天子外屏,諸侯內屏,大夫以簾,士以帷。”

(2).星名。在五帝座前。《宋史·天文志二》:“內屏四星,在端門內,近右執法。屏者,所以擁蔽帝庭也。”

天書

(1) 天上神仙寫的書或信(迷信)

對我來說,這本書就跟天書一樣難懂

(2) 比喻難認的文字或難懂的文章

這封信字太潦草,像天書似的

(3) 古代帝王的詔書

外境

(1).國境以外的地區。《三國志·魏志·王朗傳》:“ 孝武 之所以能奮其軍勢,拓其外境,誠因祖考畜積素足,故能遂成大功。”《隋書·源雄傳》:“嘉謀絶外境之虞,挺劍息韋韛之望。沙漠以北,俱荷偉恩; 呂 梁 之間,罔不懷惠。”

(2).指外界事物。《史記·樂書》“人心之動,物使之然也” 唐 張守節 正義:“物者,外境也。外有善惡來觸於心,則應觸而動,故云物使之然也。”

偽命

(1).指僭偽政權的命令。 宋 陸游 《老學庵筆記》卷二:“ 張邦昌 偽赦至,﹝ 賈公望 ﹞率郡官哭於 天慶觀 聖祖殿 ,而焚其赦書偽命。” 明 沉德符 《野獲編·禮部二·祀典》:“修撰 姚淶 ,給事中 陳棐 輩窺知上意,疏請帝王廟削 元世祖 之祀,又追論故 誠意伯 劉基 ,曾受胡 元 偽命,故力為擁護,致污廟祀,非出我 太祖 深意。上嘉而允之。” 章炳麟 《謝本師》:“昔 戴 君與 全紹衣 並污偽命,先生亦授職為偽編修。”

(2).假傳的命令。 明 朱鼎 《玉鏡台記·召太真》:“心耿耿,愁見鋒生內屏。一紮天書傳外境,祗恐稱偽命。”

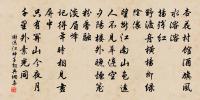

劉琨

(271-318)西晉詩人。字越石,中山魏昌(今河北無極)人。官至并州刺史,長期與匈奴貴族劉曜、劉聰對抗。後兵敗,投奔鮮卑貴族段匹fc32,被殺。代表作《重贈盧諶》及《扶風歌》、《答盧諶》等詩,慷慨悲涼。明人輯有《劉越石集》。

管籥

亦作“筦籥”。1.兩種樂器名。《孟子·梁惠王下》:“管籥之音。” 趙岐 註:“管,笙;籥,簫。或曰籥若笛,短而有三孔。”《荀子·樂論》:“竽笙簫和,筦籥發猛。”亦泛指樂器或音樂。 宋 岳珂 《桯史·館娃浯溪》:“聞管籥者,民喜而相告。” 清 陳維崧 《壽武林徐世臣賢配邵孺人六十》詩:“設帨九天喧管籥,穪觴七郡傾壺榼。”

(2).鎖匙。籥,通“ 鑰 ”。《禮記·月令》:“﹝孟冬之月﹞脩鍵閉,慎管籥。” 鄭玄 註:“管籥,搏鍵器也。” 孔穎達 疏:“以鐵為之,似樂器之管籥,搢於鏁內以搏取其鍵也。”《史記·魯仲連鄒陽列傳》:“天子巡狩,諸侯辟舍,納筦籥,攝衽抱機,視膳於堂下。”《南齊書·百官志》:“府置丞一人。掌宮城管籥。” 清 唐甄 《潛書·兩權》:“百金之賈,必有居處,以安妻子,固管籥,結鄰里,無盜竊之虞,乃可以轉販於四方。”

(3).指用鎖加以鎖住。《晏子春秋·雜上一》:“管籥其家者納之公,財在外者斥之市。”

(4).比喻事情的關鍵。 南朝 宋 顏延之 《庭誥文》:“非鄙無因而生,侵侮何從而入?此亦持德之管籥,爾其謹哉。” 南朝 梁 何遜 《七召》:“未有玉不瑩而為寶,人無學而稱賢,蓋持身之管籥,進德之舟船,響如鐘而待叩,明似鏡以長懸,此其重於經術,寧降志於吾賢。”

欽承

恭敬地繼承或承受。《書·說命下》:“監於先王成憲,其永無愆,惟 説 式克欽承。” 三國 魏 曹丕 《與鍾大理書》:“嘉貺益腆,敢不欽承。” 唐 王維 《為崔常侍謝賜物表》:“臣幸居無事,待罪 西門 ,恭守嘉謨,欽承成憲。” 宋 王安石 《覃恩轉官二道詔》:“爾等能以忠力靖共職事,進位一等。往其欽承。”

台省

(1). 漢 的尚書台, 三國 魏 的中書省,都是代表皇帝發布政令的中樞機關。後因以“臺省”指政府的中央機構。 南北朝 以來,雖然尚書台已多改稱尚書省,並逐漸形成中書、門下、尚書三省分權的制度,但“臺省”之稱仍沿用不變。《三國志·魏志·夏侯玄傳》“ 豐 不知而往,即殺之” 裴松之 注引 三國 魏 魚豢 《魏略》:“ 豐 在臺省,常多託疾。”《舊唐書·劉祥道傳》:“ 漢 魏 以來,權歸臺省,九卿皆為常伯屬官。” 唐 杜甫 《醉時歌》:“諸袞省袞登臺省, 廣文先生 官獨冷。”

(2). 唐 代有時亦將三和公御史台合稱為“臺省”。

分閫

指出任將帥或封疆大吏。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍·檄移》:“故分閫推轂,奉辭伐罪,非唯致果為毅,亦且厲辭為武。” 唐 元稹 《李愬妻韋氏封魏國夫人制》:“ 愬 當分閫之際終無內顧之憂者,由此婦也。” 宋 張先 《喜朝天·清暑堂贈蔡君謨》詞:“佳景在,吳儂還望,分閫重來。” 明 屠隆 《綵毫記·預識汾陽》:“書生愧請纓,大將膺分閫。”《明史·劉寧傳》:“吾佩印分閫,分已足,獨未嘗大破敵,抱恨入地矣。”

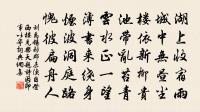

逆豎

亦作“ 逆竪 ”。對叛逆者的憎稱。《宋書·沉文秀傳》:“何故背國負恩,遠同逆豎。” 南朝 陳 徐陵 《為護軍長史王質移文》:“醜徒濟岸來攻 郢城 ,逆豎浮舟同趣 夏浦 。” 宋 王禹偁 《賀勝捷表》:“臣去年叨書密命,併直內庭,批逆竪之封章,屈王言而姑息,未嘗不援毫切齒,怒髮衝冠。” 明 文徵明 《鄉里祭劉司寇先生文》:“逆竪盜權,讐我善類,抉摘推求,公遂得罪。” 清 曾國藩 《金陵湘軍陸師昭忠祠記》:“ 六朝 舊京,逆豎所都。”

無端

(1) 沒來由;沒道理

無端滋事

(2) 品性不端正

無端賤婢

(3) 沒有盡頭

晉鼎

魯昭公 二十九年, 晉國 大夫 趙鞅 和 荀寅 把前執政 范宣子 所制的刑法刻鑄在鼎上,公之於眾。後遂以“晉鼎”指代國法。 清 陳夢雷 《贈臬憲於公》詩:“臺衡需 晉 鼎,海宇佇回春。”

廟謨

猶廟謀。《後漢書·光武帝紀贊》:“明明廟謨,赳赳雄斷。”按,謨,《文選》作“謀”。 宋 岳飛 《措置襄漢乞兵狀》:“恭奉聖旨,恢復 襄 漢 ,仰遵廟謨,今已克平五郡。” 清 洪昇 《長生殿·彈詞》:“當日只為誤任邊將,委政權奸,以至廟謨顛倒,四海動搖。”

預定

事前規定、決定或約定

詩詞推薦

名句推薦