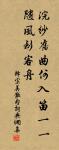

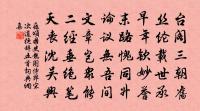

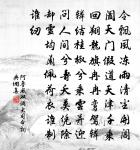

掃花游/掃地游 聲原文

商飈乍發,漸淅淅初聞,蕭蕭還住。頓驚倦旅。

背青燈弔影,起吟愁賦。

斷續無憑,試立荒庭聽取。

在何許。

但落葉滿階,惟有高樹。

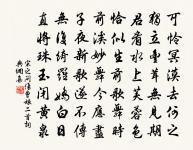

迢遞歸夢阻。

正老耳難禁,病懷淒楚。

故山院宇。

想邊鴻孤唳,砌蛩私語。

數點相和,更著芭蕉細雨。

避無處。

這閒愁、夜深尤苦。

詩詞問答

問:掃花游/掃地游 聲的作者是誰?答:王沂孫

問:掃花游/掃地游 聲寫於哪個朝代?答:宋代

問:掃花游/掃地游 聲是什麼體裁?答:詞

問:王沂孫的名句有哪些?答:王沂孫名句大全

詩文賞析

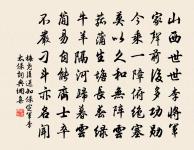

王沂孫在詠物詞上有較為獨到之感覺。這首詞是從歐陽修《秋聲賦》中轉換而來。周頤《蕙風詞話》中首評論其為:“以性靈語詠物,以沉著之筆達出。”歐陽修在《秋聲賦》雲“歐陽子方夜讀書,聞有聲自西南來者,悚然而聽之,曰:異哉!初淅瀝以蕭颯,忽奔騰而砰湃。⋯⋯”發端三句即由此化來。商飆乍發,漸淅淅初聞,蕭蕭還住。寫秋風乍起,秋聲隨作的聲勢。古代用五音和方位配春夏秋冬四時,商聲主西方屬秋,秋風故云商飆。概括了歐陽修洋洋灑灑幾十字所作的描寫 。“乍發、漸、初聞、還住”一系列支作,將秋聲散在的聽覺形象寫得起伏宛然、張弛有致,將秋風秋聲寫得姿態卓立、聲勢宛然 。“頓驚倦旅”,寫詞人聞秋聲感羈旅之苦 ,詞人的境遇較為悽慘。“頓驚”與“乍發”呼應 ,將秋聲與情懷拍合一處。筆勢轉折。秋聲是人驚起時所聞,倦旅之懷是聞秋聲所發 。詠秋聲意在於其情 ,故意境頓深。“驚”字承前之秋聲,熔鑄行旅之夢被打斷的緣起與驚醒後的神態;啟後之倦旅,它又是對秋聲觸目驚心的心態。“背青燈弔影”,寫詞人身受漂泊不定、孤寂不堪的羈旅之苦,和一種淒涼的心境:形單影隻,獨影孤燈,本已情傷。燈影的幽冷搖曳動盪不定,秋聲相和。使人倦旅之心頓生 ,只好借賦詠 ,抒發心中愁緒。

下面由心情又轉寫秋聲 。“斷續無憑”這裡則寫有意追尋秋聲。“試立荒庭聽取。”一句以“聽取”的方式追尋時斷時續終於悄然無息的秋聲,通過客舍到荒庭的轉換,為從聽覺轉至視覺作了巧妙而又自然的過渡。以下秋聲已住,無處追尋,仿佛秋聲留下的足跡。“無憑”是感覺,“但有”是視覺,樹葉落後更覺崢嶸。在秋聲中徒增冷寂和凋零。此段寫法獨到,即見無處尋聲,卻有跡可見的水盡雲生,在凝重質實中見出清剛流轉。

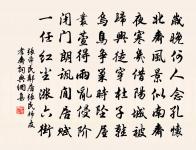

上片秋聲是所聞、所感、所見。“ 迢遞歸夢阻”是上片“頓驚倦旅”的進一步鋪陳 。“歸夢”為秋聲所斷,在“倦旅”中 ,思鄉之情段段。“歸夢阻”之“阻”,一表歸夢為秋聲所斷 ,二表時間渺渺,空間遙遙,夢醒後也有家難歸。有家不能歸 ,是為不幸,歸夢都難成,又何幸焉。客居的孤寂中聞秋聲且見落葉飄零之形色,愈益感發他老病交加的淒楚,比之倦旅之情,悲苦過之矣。“阻”所隱含的秋聲驚夢,“老耳難禁”暗示的淒楚秋聲,均處處遙遙切合題旨,含蓄而曲折,想像較為豐裕自如。

既然歸期遙遙,就只有異鄉的秋夜遙想故鄉,自我慰藉 ,詞人在秋聲中展開對故鄉的想像 :孤雁唳鳴,寒蛩哀吟,雨打芭蕉,透露出悽惶孤寂的意味。比之異鄉所聞秋聲,愁苦交織,令人腸斷心碎。思鄉或歸家能解脫愁懷,豈料客居愁 ,歸家更愁。“避無處 ”,這愁又是與秋聲相感發的,秋聲無處不在,此愁也無有已時 ,這是秋聲所感發的愁懷的第三層曲折。將秋聲與愁懷推至悲苦不堪的極致,筆致極為拙重含蓄 。“這閒愁,夜深尤苦”,愁而曰“閒”,是以輕淡之筆寫鬱結之情。綰合種種愁思一處,在夜深人靜、無可訴說的背景之中,顯得格外“尤苦”。

這首詞有很新穎之處,無論在詠物賦情,還是在布局構思上 。在詞中表達了一種倦旅思歸 、欲歸不能、老病纏身的難言之痛、亡國之恨和身世之悲。

詩詞推薦

名句推薦

- 是故去智而有明,去賢而有功。韓非及後人《韓非子·主道》

- 非知之難也,處知則難也。韓非及後人《韓非子·說難》

- 眇能視,不足以有明也。跛能履,不足以與行也。佚名《易傳·象傳上·履》

- 當知器滿則傾,須知物極必反。程登吉《幼學瓊林·卷三·人事》

- 得其所白,不可謂無白;得其所堅,不可謂無堅。公孫龍《公孫龍子·堅白論》

- 三杯吐然諾,五嶽倒為輕。

- 唯君子為能通天下之志。佚名《易傳·彖傳上·同人》

- 落花夜雨辭寒食。塵香明日城南陌。

- 人生不相見,動如參與商。

- 落日照大旗,馬鳴風蕭蕭。