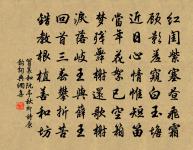

娑羅樹歌原文

震旦號交讓,梵天稱娑羅。

交讓虛名誰則見,娑羅實有而弗多。

徙傳巴陵及伊洛,弗宇對峙聳枝柯。

香山寺前今見一千年外物,猶婆娑巨本擁腫乾𡍪。

輪囷如岳森嵯峨,郁蔥葉葉必七瓣,定力院契歐陽喔。

我聞如是佛成道,八佛八樹名殊科。

毗舍浮證涅槃際,即此娑羅誠非訛。

梵僧攀泣思往事,未識佛在理則那。

笑我世年未經詠,或者有待今斯過。

萬劫一瞬應視此,視此靈根戢孴,恆友優曇及普陀。

詩詞問答

問:娑羅樹歌的作者是誰?答:乾隆

問:娑羅樹歌寫於哪個朝代?答:清代

問:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注釋

1. 押歌韻 出處:御製詩四集卷二十一

2. 見荊南記

參考注釋

震旦

古代印度人稱中國

諾矩羅居 震旦東南大海際 雁盪山芙蓉峰龍湫。—— 宋· 沈括《夢溪筆談》

交讓

(1).相互謙讓。《晏子春秋·雜上十八》:“諸侯相見,交讓,爭處其卑,禮之文也。” 唐 司空圖 《連珠》:“優遊辭聘,乃弘交讓之風。” 與之 《論中國現在之黨派及將來之政黨》:“政府以交讓的精神,而許吾民有參政上之權利。”

(2).木名,即交讓木。《文選·左思<蜀都賦>》:“交讓所植,蹲鴟所伏。” 劉逵 註:“交讓,木名也。兩樹對生,一樹枯則一樹生,如是歲更,終不俱生俱枯也。出 岷山 ,在 安都縣 。”

梵天

(1).佛經中稱三界中的 * 初三重天為“梵天”。其中有“梵眾天”、“梵輔天”、“大梵天”。多特指“大梵天”,亦泛指 * 諸天。《百喻經·貧人燒粗褐衣喻》:“汝今當信我語,修諸苦行,投巖赴火,捨是身已,當生梵天,長受快樂。” 宋 洪邁 《夷堅丁志·嵩山竹林寺》:“知客曰:‘渠適往梵天赴齋,少頃歸矣。’坐良久,望空中僧百餘,駕飛鶴,乘師了,或龍或鳳,冉冉而下。” 清 黃鷟來 《題楊人庵總戎無著圖》詩:“特現 金粟 身,梵天縱遊戲。”亦作“ 梵摩天 ”。《資治通鑑·隋煬帝大業八年》:“此乃天子無福,值我兵解時至,我應生梵摩天雲。”

(2).婆羅門教、印度教主神之一。即創造之神。《百喻經·梵天弟子造物因喻》:“梵天見其弟子所造之物,即語之言:汝作頭太大,作項極小;作手太大,作臂極小。” 章炳麟 《無神論》:“主惟神者,以為有高等梵天;主惟物者,以為地水火風皆有極微。”

娑羅

梵語的譯音。植物名。即柳安。原產於 印度 、 東南亞 等地。常綠大喬木,木質優良。 北魏 賈思勰 《齊民要術·娑羅》:“ 盛弘之 《荊州記》曰:‘ 巴陵縣 南有寺,僧房牀下,忽生一木,隨生旬日,勢凌軒棟。道人移房避之,木長便遲,但極晚秀。有外國沙門見之,名為娑羅也。’” 繆啟愉 校釋:“娑羅是龍腦香科的shorearobustaGaertn。其木材俗名柳安木,在 印度 等地是次於柚木的重要木材。其樹脂可作瀝青的代用品。”亦附會為七葉樹或月中桂樹。 宋 歐陽修 《定力院七葉木》詩:“ 伊 洛 多佳木,娑羅舊得名。常於佛家見,宜在月中生。” 宋 洪邁 《容齋四筆·娑羅樹》:“世俗多指言月中桂為娑羅樹,不知所起。” 元 馬祖常 《送華山隱之宗陽宮》詩:“高談見明月,為我問娑羅。”

虛名

空虛的名稱,不符實際的聲譽

不求虛名

巴陵

(1).舊縣名。 晉 太康 元年置,治所在今 湖南 岳陽 。1913年改名 岳陽縣 。

(2).郡名。 南朝 宋 元嘉 十六年置。治所在 巴陵 (今 湖南 岳陽 )。隋 開皇 九年廢。 唐 天寶 元年復置。 乾元 元年改稱 岳州 。 隋 末 羅縣 令 蕭銑 起兵,即以此為根據地。

(3).山名。在 岳陽縣 治西南,濱 洞庭湖 。據《元和郡縣圖志》卷二七:“昔 羿 屠巴蛇於 洞庭 ,其骨若陵,故曰 巴陵 。” 唐 朱慶餘 《與龐復言攜酒望洞庭》詩:“帆自 巴陵山 下過,雨從 神女 峽邊來。”

伊洛

(1).亦作“ 伊雒 ”。 伊水 與 洛水 。兩水匯流,多連稱。亦指 伊 洛 流域。《國語·周語上》:“昔 伊 洛 竭而 夏 亡, 河 竭而 商 亡。” 韋昭 註:“ 伊 出 熊耳 , 洛 出 冢嶺 。 禹 都 陽城 , 伊 洛 所近。” 三國 魏 曹植 《贈白馬王彪》詩:“ 伊 洛 廣且深,欲濟川無梁。” 唐 杜甫 《北征》詩:“ 伊 洛 指掌收, 西京 不足拔。” 宋 歐陽修 《送徐生之澠池》詩:“我昔初官便 伊 洛 ,當時意氣尤驕矜。” 清 葉襄 《禹陵》詩:“泉源留儉德, 伊 洛 想神功。”

(2).指二 程 理學。參見“ 伊洛之學 ”。

對峙

相對聳立

山峽越來越狹,前面兩山對峙,看去連一扇大門那么寬也沒有,而門外完全是白霧。——劉白羽《長江三峽》

枝柯

(1).枝條。 漢 焦贛 《易林·無妄之困》:“鷹棲茂樹,猴雀往來,一擊獲兩,利在枝柯。”《晉書·石崇傳》:“ 武帝 每助 愷 ,嘗以珊瑚樹賜之,高二尺許,枝柯扶疏,世所罕比。” 宋 王安石 《移桃花》詩:“枝柯蔫綿花爛熳,美錦千兩敷亭皋。” 巴金 《春》四:“釣台後面是一片斜坡,有幾株合抱的大槐樹把枝柯伸了過來。”

(2).比喻次要的事物。 洪深 《<戲劇導演的初步知識>引言》:“但如導演者處理得宜,所損傷者可為枝柯而非根本。”

香山寺

寺名。(1)在 河南省 洛陽市 西南 龍門山 上, 後魏 時建。(2) 北京市 西郊 香山 上,古有 香山寺 。參見“ 香山 ”。

千年

極言時間久遠。 晉 陶淵明 《輓歌詩》:“幽室一已閉,千年不復朝。” 南朝 梁 沉約 《齊故安陸昭王碑文》:“蓋百代之儀表,千年之領袖。” 唐 盧照鄰 《中和樂章·歌登封》:“山稱萬歲,河慶千年。” 毛 * 《浪淘沙·北戴河》詞:“往事越千年, 魏武 揮鞭。”

外物

(1).身外之物。多指利慾功名之類。《莊子·外物》:“外物不可必,故 龍逄 誅, 比干 戮, 箕子 狂, 惡來 死, 桀 紂 亡。” 南朝 梁 沉約 《述僧中食論》:“心神所以昏惑,由於外物擾之。擾之大者其事有三:一則勢利榮名,二則妖妍靡曼,三則甘旨肥濃。” 唐 高適 《同群公宿開善寺贈陳十六所居》詩:“談空忘外物,持誡破諸邪。” 宋 曾鞏 《救災議》:“先王之於救災,髮膚尚無所愛,況外物乎!” 明 方孝孺 《贈林公輔序》:“彼或不知自身重而為外物所移奪者,自輕者也。”

(2).謂超脫於物慾之外。《莊子·大宗師》:“參日而後能外天下,已外天下矣,吾又守之,七日而後能外物。” 晉 葛洪 《抱朴子·明本》:“外物棄志,滌盪機變,忘富逸貴,杜遏勸沮,不恤乎窮,不榮乎達,不戚乎毀,不悅乎譽,道家之業也。” 唐 杜甫 《渼陂西南台》詩:“勞生愧 嚴 鄭 ,外物慕 張 邴 。”

(3).指外界的人或事物。《南史·齊豫章文獻王嶷傳》:“訊訪東宮玄圃,乃有栢屋,制甚古拙,臣乃欲壞取以奉太子,非但失之於前,且補接既多,不可見移,亦恐外物或為異論,不審可有垂許送東府齋理不?”《梁書·陶弘景傳》:“雖在朱門,閉影不交外物,唯以披閲為務。” 唐 元稹 《贈樂天》詩:“不是眼前無外物,不關心事不經心。” 宋 陸游 《感懷》詩:“一窗修燈下,超然傲 羲 軒 。外物自變遷,內景常默存。”

婆娑

(1) 形容盤旋和舞動的樣子

子仲之子,婆娑其下。——《詩·陳風·東門之枌》。毛傳:“婆娑,舞也。”

(2) 枝葉紛披的樣子

擁腫

(1).臃腫。隆起,不平直。《莊子·逍遙遊》:“吾有大樹,人謂之樗。其大本擁腫,而不中繩墨,其小枝捲曲,而不中規矩。” 唐 李白 《詠山樽》之二:“擁腫寒山木,嵌空成酒樽。” 魯迅 《朝花夕拾·從百草園到三味書屋》:“何首烏藤和木蓮藤纏絡著,木蓮有蓮房一般的果實,何首烏有擁腫的根。”

(2).臃腫。引申為無所可用或無用。 北齊 顏之推 《顏氏家訓·勉學》:“ 夏侯玄 以才望被戮,無 支離 擁腫之鑑也。” 唐 高適 《真定即事奉贈韋使君》詩:“不才羞擁腫,乾祿謝侏儒。” 宋 秦觀 《<逆旅集>序》:“僕野人也。擁腫是師,懈怠是習,仰不知雅言之可愛。”

(3).臃腫。肥大;肥胖。 唐 韓偓 《雨》詩:“餉婦寥翹布領寒,牧童擁腫簑衣濕。” 清 紀昀 《閱微草堂筆記·灤陽續錄二》:“同郡有富室子,形狀擁腫,步履蹣跚。”

(4).臃腫。指重沓累贅。 元 劉壎 《隱居通議·詩歌三》:“儻止以七字成句,兩句作對,便謂之詩,而重滯擁腫,不協格調,恐於律法未合也。”

(5).臃腫。淳樸自得貌。《莊子·庚桑楚》:“擁腫之與居,鞅掌之為使。” 成玄英 疏:“擁腫、鞅掌,皆淳樸自得之貌也。” 唐 權德輿 《戶部王曹長楊考功崔刑部二院長並同鍾陵使府之舊因以寄贈》詩:“方期全擁腫,豈望躡扶搖。”

詩詞推薦

名句推薦