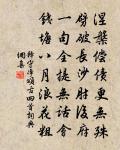

答歐子建原文

大隱虛論在市朝,疏慵終自戀漁樵。

亂餘朋舊書緘淚,別後生涯鹿覆蕉。

病色已聞七發起,空齋猶擁百城饒。

著書好就名山業,期爾淩雲獻九霄。

詩詞問答

問:答歐子建的作者是誰?答:李孫宸

問:答歐子建寫於哪個朝代?答:明代

問:答歐子建是什麼體裁?答:七律

注釋

1. 七言律詩 押蕭韻

參考注釋

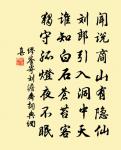

大隱

(1).指身居朝市而志在玄遠的人。 晉 王康琚 《反招隱詩》:“小隱隱陵藪,大隱隱朝市: 伯夷 竄 首陽 , 老聃 伏柱史。” 郁達夫 《舒姑屏題壁》詩:“不知池上 西王母 ,亦憶 東方 大隱無?”

(2).指真正的隱士。 清 黃鷟來 《題毛闇齋采芝圖》詩:“大隱不忘世,葆璞天地間。美哉 綺 與 甪 ,采芝於 商山 。”

虛論

浮誇空泛的議論。《六韜·上賢》:“以高談虛論説於人主,王者慎勿使。” 漢 王符 《潛夫論·邊議》:“明於禍福之實者,不可以虛論惑也;察於治亂之情者,不可以華飭移也。” 北魏 楊衒之 《洛陽伽藍記·秦太上君寺》:“ 齊 土之民,風俗淺薄,虛論高談,專在榮利。” 宋 葉適 《制科》:“當制舉之盛時,置學立師,以法相授,浮言虛論,披抉不窮,號為制舉習氣。”

市朝

眾人合集的場所;公共場合

能謗譏於市朝,聞寡人之耳者,受下賞。——《戰國策·齊策》

疏慵

亦作“疎慵”。亦作“疎庸”。亦作“踈慵”。疏懶;懶散。 唐 元稹 《台中鞫獄憶開元觀舊事》詩:“疏慵日高臥,自謂輕人寰。” 宋 梅堯臣 《自詠》:“非同 叔夜 傲,切莫怪疎慵。” 明 劉基 《旅興》詩之二六:“疎庸厭人事,疲病畏交遊。” 明 高啟 《東師寓廨》詩之三:“鼠跡塵凝帳,蛙聲雨到池。踈慵堪置散,不敢怨名卑。” 清 姚鼐 《懷陳伯恩》詩:“壯年車馬劇馳奔,晚節疏慵日閉門。”

自戀

自我崇拜並過分關心自己的完美的一種心理狀態

漁樵

(1).打魚砍柴。 唐 高適 《封丘縣》詩:“我本漁樵 孟諸 野,一生自是悠悠者。” 宋 蘇軾 《前赤壁賦》:“況吾與子漁樵於 江 渚之上,侶魚鰕而友麋鹿。”

(2).漁人和樵夫。 唐 王維 《桃源行》:“平明閭巷掃花開,薄暮漁樵乘水入。” 宋 范成大 《攜家石湖賞拒霜》詩:“漁樵引入新花塢,兒女扶登小錦城。” 清 顧光旭 《弓插》詩:“隔水斷漁樵,橫斜壞木橋。” 魯迅 《南腔北調集·聽說夢》:“至於另有些夢為隱士,夢為漁樵,和本相全不相同的名人,其實也只是豫感飯碗之脆,而卻思將吃飯範圍擴大起來。”

(3).指隱居。 南朝 梁 劉孝威 《奉和六月壬午應令》:“神心重丘壑,散步懷漁樵。” 唐 杜甫 《村夜》詩:“胡羯何多難,漁樵寄此生。” 明 屠隆 《綵毫記·乘醉騎驢》:“乾坤傲,永不踏紅塵向市朝,真喚做聖世漁樵。”

朋舊

朋友故舊。 南朝 宋 鮑照 《學陶彭澤體詩》:“但使尊酒滿,朋舊數相過。” 宋 蘇舜欽 《王子野行狀》:“家貧,柩不能還先塋,朋舊在要官者皆助之,遂得還京師。” 明 歸有光 《<尚書別解>序》:“余自南都下第歸,閉門掃軌,朋舊少過。” 章士釗 《<蘇報案始末記>敘》:“余今年七十有四矣,朋舊凋零,遂成孤孑。”

書緘

書信。 宋 周密 《齊東野語·謝惠國坐亡》:“ 荊 閫 呂武忠 文德 ,平時事公謹,書緘往來,必稱恩府,而自書為門下使臣。”《水滸傳》第四七回:“ 李應 教請門館先生來商議,修了一封書緘。”

後生

(1) 少年時代與壯年期之間任何年齡的男子

(2) 青年男子,小伙子

(3) 相貌年輕

他長得後生,看不出是四十歲的人

覆蕉

見“ 覆鹿尋蕉 ”。

發起

(1) 倡議

這項工程由二十個單位發起

《英漢辭海》由十七位專家發起編寫

(2) 發動

發起進攻

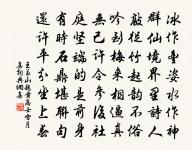

百城

(1).指各個城邑。 三國 魏 曹植 《又贈丁儀王粲》詩:“壯哉帝王居,佳麗殊百城。” 晉 陸雲 《答張士然》詩:“百城各異俗,千室非良鄰。” 唐 王勃 《乾元殿頌》序:“百城煙歭,望秋露而乘風;千室雲開,合宵霆而組化。” 清 錢謙益 《浙江台州府臨海縣知縣張時暘授文林郎制》:“今長吏有遵奉詔條往復有聞者,吾用以表率新政,頒播百城,如不及焉。”

(2).借指各地的地方官。 漢 潘勗 《冊魏公九錫文》:“ 劉表 背誕,不供貢職,王師首路,威風先逝,百城八郡,交臂屈膝。” 唐 楊炯 《益州溫江縣令任君神道碑》:“所以一縣稱平,所以百城尤最。”

(3).見“ 百城書 ”。

著書

撰寫著作。

就名

成就功名。《史記·孫子吳起列傳》:“ 齊 人攻 魯 , 魯 欲將 吳起 , 吳起 取 齊 女為妻,而 魯 疑之。 吳起 於是欲就名,遂殺其妻,以明不與 齊 也。 魯 卒以為將。”

淩雲

直上雲霄。 戰國 楚 宋玉 《小言賦》:“體輕蚊翼,形微蚤鱗,聿遑浮踴,凌雲縱身。”《西京雜記》卷四:“高樹凌雲,蟠紆煩冤。” 宋 蘇軾 《驪山》詩:“復道凌雲接金闕,樓觀隱煙橫翠空。” 清 平步青 《霞外攟屑·論文上·林阜間集》:“草木生於粟粒之萌,及其長大,根莖華實,雖凌雲蔽日,據山蟠地,從初具乎一萌之內,而未嘗自外增益之也。”

九霄

(1).天之極高處;高空。 晉 葛洪 《抱朴子·暢玄》:“其高則冠蓋乎九霄,其曠則籠罩乎八隅。” 唐 武衡 《同幕中諸公送李侍御歸朝》詩:“ 巴 江暮雨連 三峽 , 劍 壁危樑上九霄。” 徐特立 《言立》詩:“丈夫落魄縱無聊,壯志依然抑九霄。”

(2).道家謂仙人居處。《文選·沉約<游沉道士館>詩》:“鋭意三山上,託慕九霄中。” 張銑 註:“九霄,九天仙人所居處也。” 唐 李白 《明堂賦》:“比乎 崑 山之天柱,矗九霄而垂雲。” 王琦 註:“按道書,九霄之名,謂赤霄、碧霄、青霄、絳霄、黅霄、紫霄、練霄、玄霄、縉霄也。一説以神霄、青霄、碧霄、丹霄、景霄、玉霄、琅霄、紫霄、火霄為九霄。” 宋 陸游 《長生觀觀月》詩:“獨倚欄桿吹玉笛,道人不怕九霄寒。”

(3).喻皇帝居處。 唐 杜甫 《臘日》詩:“口脂面藥隨恩澤,翠管銀罌下九霄。”

(4).借指帝王。 唐 包佶 《奉和常閣老晚秋集賢院即事寄贈徐薛二侍郎》詩:“九霄偏眷顧,三事早提攜。” 唐 黃滔 《敷水廬校書》詩:“九霄無詔下,何事近清塵?”

詩詞推薦

名句推薦