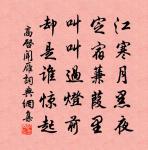

原文

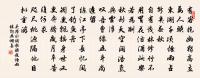

聚寶山經六度巡,每因詠古托懷頻。

可憐同泰曾三舍,竟未台城贖得身。

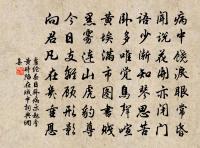

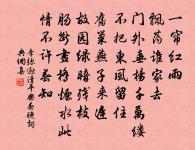

詩詞問答

問:《題文伯仁金陵十八景·其三·雨花台》的作者是誰?答:乾隆

問:該詩寫於哪個朝代?答:清代

問:該詩是什麼體裁?答:七絕

注釋

1. 七言絕句 押真韻 出處:御製詩五集卷七

參考注釋

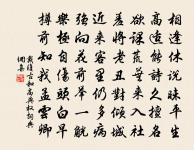

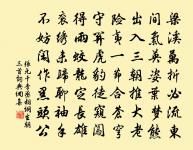

山經

(1).《山海經》的簡稱。《漢書·張騫李廣利傳贊》:“故言九州山川,《尚書》近之矣。至《禹本紀》、《山經》所有,放哉!” 南朝 梁 蕭統 《銅博山香爐賦》:“方 夏 鼎之瓌異,類《山經》之俶詭。” 唐 劉知幾 《史通·雜述》:“ 夏 禹 敷土,實著《山經》。”

(2).泛指記錄山脈的輿地之書。 唐 韓愈 《毛穎傳》:“陰陽、卜筮、占相、醫方、族氏、山經、地誌、字書、圖畫、九流百家、天人之書,及至浮圖、《老子》、外國之説,皆所詳悉。” 宋 歐陽修 《菱溪大石》詩:“山經地誌不可究,遂令異説爭紛紜。” 清 黃宗羲 《周雲淵先生傳》:“自歷以外,圖書、皇極、律呂、山經、水志、分野、算法……莫不各有成書。”

六度

(1).謂天、地、春、夏、秋、冬乃萬物之制度。《淮南子·時則訓》:“制度,陰陽大制有六度:天為繩,地為準,春為規,夏為衡,秋為矩,冬為權。繩者,所以繩萬物也;準者,所以準萬物也;規者,所以員萬物也;衡者,所以平萬物也;矩者,所以方萬物也;權者,所以權萬物也。”

(2).佛教語。又譯為“六到彼岸”。“度”是梵文pāramitā(波羅蜜多)的意譯。指使人由生死之此岸度到涅槃(寂滅)之彼岸的六種法門:布施、持戒、忍辱、精進、精慮(禪定)、智慧(般若)。 南朝 梁 王屮 《頭陁寺碑文》:“彼岸者,引之於有,則高謝四流,推之於無,則俯弘六度。” 唐 姚合 《贈王山人》詩:“既能施六度,了悟達雙林。” 清 錢謙益 《陸孟鳧墓志銘》:“方外之友 石林源 公合掌太息曰:君儒者也,於吾師之六度有合焉。”

托懷

寄託情懷。

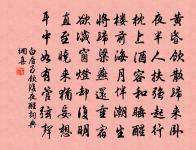

可憐

(1) 值得憐憫

露出一副可憐相

(2) 數量少或質量壞得不值一提

可憐的家產

三舍

(1).古代一舍三十里,三舍為九十里。《國語·晉語四》:“若以君之靈,得復 晉國 , 晉 、 楚 治兵,會於 中原 ,其避君三舍。” 韋昭 註:“古者師行三十里而舍,三舍為九十里。”

(2).泛指距離遠。 清 趙翼 《高黎貢山歌》:“層椒青青日西下,借問下山尚三舍。”

(3).二十八宿,一宿為一舍。三舍指三座星宿的位置。《呂氏春秋·制樂》:“君有至德之言三,天必三賞君,今夕熒惑,其徙三舍。”《淮南子·覽冥訓》:“ 魯陽公 與 韓 搆難,戰酣日暮,援戈而撝之,日為之反三舍。” 唐 盧照鄰 《宴梓州南亭》詩:“願得迴三舍,琴樽長若斯。” 清 曹寅 《避熱》詩之四:“他日一瓻重命酒,願回三舍倒戈鋋。”

(4). 宋 代 元豐 以後,太學分三舍;上舍、內舍、外舍。 宋 曾慥 《高齋漫錄》:“ 崇寧 初, 蔡京 用事。 章公 惇 謂客曰:‘ 蔡元長 必行三舍,奈何?’客曰:‘三舍取士,《周官》賓興之法,相公何為不取。’” 明 康海 《王蘭卿﹞》第四折:“九天仙客正疑猜,三舍書生莫打乖。”參見“ 三捨生 ”。

台城

(1).古代守城拒敵的設備。《墨子·備高臨》:“羊黔者,將之拙者也,足以勞卒,不足以害城。守為臺城,以臨羊黔,左右出,巨各二十尺,行城三十尺。” 孫詒讓 間詁:“臺城,即行城也……此行城,編連大木,橫出兩旁,故亦謂之距。”參見“ 行城 ”。

(2). 六朝 時的禁城。 宋 洪邁 《容齋續筆·台城少城》:“ 晉 宋 間謂朝廷禁省為臺,故稱禁城為臺城。”按, 晉 之“臺城”,在今 南京市 雞鳴山 南 乾河沿 北,其地本 三國 吳 後苑城 , 東晉 成帝 時改建作新宮,遂為宮城。歷 宋 、 齊 、 梁 、 陳 ,皆為台省(中央政府)和宮殿所在地,因專名 台城 。 宋 陳亮 《戊申再上孝宗皇帝書》:“ 臺城 在 鍾阜 之側,其地據高臨下,東環平岡以為固,西城 石頭 以為重,帶 玄武湖 以為險,擁 秦淮 、 清溪 以為阻。”

詩詞推薦

名句推薦