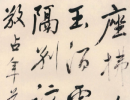

北魏《姚伯多造像記》(2)

作者:不詳 書體:楷書

附錄:

北魏姚伯多道教造像碑主尊之名考辨

李 凇

姚伯多造像碑是迄今所知最早的道教造像碑,它作於北魏太和二十年 ( 公元 496 年 ) ,現藏陝西耀縣博物館,和藥王山其它石刻一起被列為第一批全國重點文物保護單位。該碑的資料已兩度發表,第一次是 1965 年的《考古》雜誌,刊有“耀縣石刻文字略志” , 介紹得很簡略①。第二次是 1987 年的《考古與文物》雜誌,刊有“耀縣藥王山的道教造像碑”一文,介紹得詳細一些②。兩次介紹都忽略了——或者說還沒有解決一個十分重要的問題 : 姚伯多造像碑的主尊之名,即姚碑到底供奉何神?

“耀縣石刻文字略志”在介紹姚碑時,僅摘錄了該碑發願文中一小段核心文字,曰 : “太和廿年 (496 年 ) 九月四日,姚伯多、伯龍、定龍兄弟為七祖眷屬敬造皇先君文石像一傴”。再無它文③。這裡,姚伯多實際上己經說出了他造的神像的名稱,只是我們不熟悉它,需作一番推敲。

“耀縣藥王山的道教造像碑”一文,對該碑介紹得較為詳細,並附錄了全部發願詞。其文首先對姚碑神像之名進行了推敲,稱:

“龕正中造‘皇先君文'之像。‘文'為何人,不可考……姚氏對‘皇先君文'之像,備加推崇……文,戴道冠,聃耳長頸,衣著不顯。雙手置於腹前,作結跏趺坐狀……《續修陝西省通志稿》僅收姚碑之正面發願詞。其附記中把‘皇先君文,說成‘正面刻佛像'等語,顯系有誤”④。

依上之意,姚碑主尊為“皇先君文石像”,進而,為“皇先君文”,即“文”者。果乎 ? 先說識字。北朝碑刻之字,頗多難識,其原因在於隨意添加筆畫甚至改變字形。此碑所謂“先”字即為一例。為碑文“皇先君文石”五字之中,唯所謂“先”字頗為可疑。按其實際筆畫,該字寫作“ ”,字型為楷兼隸。大概是因為字形上近似“先”字,兩次介紹都讀作了“先” ( 我在一篇文章中也審讀不細,未對原碑,沿用此說 ) ⑤。

“ ”是何字 ? 我認為是“ ”,即“老”。

“老”字在北朝碑刻中通行兩種寫法,一為“ ”,一為“ ”。後者“ ”字由兩字組合而成 :老人。《顏氏家訓雜纂》雲 : “先人曰老”。今存北朝碑文字,凡‘' ”字皆讀作老。日本著名漢字書典《角川書道大字典》列舉了五塊北朝碑文及墓誌 ( 即北魏張猛龍碑、李壁墓誌、張寧墓誌、東魏王偃墓誌、北齊劉碑等造像 ) ,五例中均將“老”字寫作“ ”⑥。筆者在陝西臨潼縣博物館的一塊造像碑上,也發現了這個字,即北魏孝昌三年造像碑。該碑主龕為道像,持扇,戴道冠,著道袍。主龕右側刻有字一行,上端已殘,其後為“太上 君一軀”,當為“太上老君”無疑。另一例為西安碑林藏北周鑄馬仁道教造像碑,碑文稱“敬造石老君像一區”,“老”也是這樣的寫法。隸書或楷兼隸的書體上,較為隨意的手書“人”字常被寫作“ ”或“ ”,捺上再加二筆或三筆。這種寫法一直延續至今,被認為是“人”字不規範的一種常用寫法,我們都很熟悉,不用多辯。因此,姚碑之“翹”字即為“ ”字,姚碑主尊應為“皇老君文石像”,而非“先君”。

“皇”者,君主,即太上。《漢書》四四《淮南厲王傳》薄昭與長書 : “大王不察古今之所以安國便事,而欲以親戚之意望於太上,不可得也。”顏師古注“如淳曰 : 太上,天子也”⑦。鑒於此,“皇老君”即可解為“太上老君”。這和臨潼孝昌三年造像碑的主尊是一致的。

那么,“文”字又作何解呢 ? 我認為有兩種解釋可供選擇。

其一,它與“釋迦文佛”一同有關。釋迦牟尼,梵辯證 Sakyamuni, 又譯釋迦文尼,再略為釋迦文、釋迦、釋氏。《太子瑞應本起經》上注曰 :“釋迦文,天竺語,釋迦為能,文為儒,義名能儒。”顯然:“ 釋迦牟尼”是更準確的音譯。“釋迦文”的譯法大概是考慮到了“文”與“儒”的內在聯繫而兼有義譯成分的音譯詞。在南北朝的佛教造像中,常用釋迦文佛一詞。如梁“普通四年釋迦立像完”雲 : “弟子康勝發心敬造釋迦文石像一軀”,而其它一些造像碑中又常略作“釋迦像”一軀。看來,“釋迦文像”和“釋迦像”是相同的意思,“文”字或為可有可無之字。既然,釋迦文像即為釋迦像,那么“皇老君文石像'‘不就是“皇老君石像”嗎 ? 道教徒仿照佛教徒的做法,給太上老君的名字添了一點“文儒”的尾巴。如同“釋迦文”之“文”字不必追究一樣,“皇老君文”之“文”亦無須追究。

還有一種可能性我認為更有道理,即“文”字作其本意解。“文”之本意為彩色交錯、花紋、紋理。《禮·樂記》 : “五色成文而不亂。”《易·繫辭》下 : “令聞廣譽施於身,所以不願人之文繡也。”既然“文”由五色成,“文石像”不就是彩繪之石像嗎 ? 考姚碑主尊原物,三位主尊坐像與四位脅侍立像均極簡陋,主尊之五官輪廓尚能看清,但四肢與軀體非常簡略,各以一凸起的圓條狀形體表示。就浮雕藝術的造型語言來說,似乎是不能再簡單了。考察造像的現狀、造像與完底石質的關係,我們可以相信,原物並不是因為殘損而至於如此的。換言之,現存物與原初物不會相差太遠。然而,姚氏家族對如此簡陋的造像,評價卻是出乎意料的高,其發願詞對本尊造像贊曰:

“營構裝飾極工匠之奇雕,隱起形圖 若真容現於今世,倚錯盡穹項之制,修來清顏有若真對。”“神像功就,於茲有緣,安所仁理,不垂不偏,其圖玉瑩,綺 交連,既建岳峙,與山齊連。”

姚氏的評語與實物差距很大,如何理解這一現象 ? 我認為,存在著一個補充環節:彩繪。造像之不足,由繪色補之。千五百年後之今日,色彩脫盡,我輩所睹,諒非原色也。

在雕塑上進行彩繪,是中國雕塑史上一個具有悠久傳統的做法 ( 古希臘、古埃及亦然 ) ,遠者如地下之秦漢陶俑,近者如地上之莫高窟泥塑和雲岡石刻,均為塑(雕)繪結合。從姚伯多碑碑側的淺浮雕供養人像的鑿造情況看,姚碑的工匠完全具有東漢畫像石工匠一般的技巧,但在鑿造高浮雕 ( 主龕像 ) 時卻缺乏相應的經驗和技術,他們當然會運用傳統的方法,在粗糙的石形上進行彩繪,甚至還可能敷以薄泥後再彩繪( 這是北朝部分佛像的做法 ) ,以達到“若真容現於今世”的造像要求。這就是彩繪石像——文石像。

因此,我認為,所謂“皇先君文石像”並非一位名叫“文”的“皇先君”像,而是太上老君的彩繪石像,這就是姚伯多造像碑的主尊。如果以上推淪成立,我們就找到了中國現存最早的太上老君像 ( 魏文朗造像碑雖然年代比姚碑早,但其道像的身份卻未明確——參見筆者另文⑧ ) 。

還有一例可以側面支持本文的論點。 1958年在陝西彬縣出土了一件彩繪石道像,該像高43 厘米,道像為坐形,右手執扇,左手已殘,頭戴道冠,身著雙層翻領道袍,腰束帶。背後刻有荷花紋頭光及火焰紋,兩側各有一花朵,像下方為二馬⑨。石像通體彩繪,面部為桔色,頭髮為白色,道袍為藍色,荷花為紅綠二色交替,馬為黑色,火焰紋為桔紅色。石像背面及兩側均有刻銘,其中有“開皇三年”和“白顯景造道像”等字⑩。此像的鑿造時間 ( 開皇二年為公元 583 年 )距姚伯多造像碑不到一百年,彬縣位於關中之西,耀縣位於關中之北,兩地相距也不遠。由於歷史的原因,白顯景造像得以保存彩繪,可作為我們認識姚伯多碑的參照。或者說,白顯景描上的鮮艷色彩,即應是姚伯多碑的原型。

注 釋:

①③耀生“耀縣石刻文字略志”,《考古》月刊 1965 年第 3 期,第 134 頁。

②④韓偉、陰志毅“耀縣藥王山的道教造像碑”,《考古與文物》 ,1987 年第 3 期,第 18 頁。

⑤李凇“關中一帶北朝道教造像的幾個基本問題。”載《美術史研究》,嶺南美術出版社待刊稿。

⑥ ( 日 ) 伏見沖敬編《書道大字典》,角川書店刊,東京,昭和四十九年,第 1781 頁。

⑦《二十五史》,上海古籍出版社、上海書店,第 566 頁。

⑧李凇“北魏魏文朗造像碑考補”,《文博》雙月刊, 1994年第 1 期,第 52 頁。

⑨筆者曾在一文中將此像中二馬誤為二驢,見“一塊北魏羌族的道教造像碑”。《中國道教》1994 年第 3 期,第 32 頁。

⑩王仁波主編《漢唐絲綢之路文物精華》,第 156 頁,龍出版 ( 香港 ) 有限公司, 1990 年。

歐陽詢書《千字文》,見於著錄的共有三本:一為蔡襄題識過的《草書千字文》,一為南宋...

歐陽詢書《千字文》,見於著錄的共有三本:一為蔡襄題識過的《草書千字文》,一為南宋... 汪士鋐《行書唐鄭愔五言詩軸》紙本行書 105.7×50m 湖南省博物院藏釋文:...

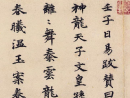

汪士鋐《行書唐鄭愔五言詩軸》紙本行書 105.7×50m 湖南省博物院藏釋文:... 郭天錫跋《神龍蘭亭序》,楷書,縱24.5cm,北京故宮博物院藏。郭天錫(1227...

郭天錫跋《神龍蘭亭序》,楷書,縱24.5cm,北京故宮博物院藏。郭天錫(1227... 【釋文】春來無日不狂游,折得梅花插滿頭。一來為僧天教我,而今七十當風流。擔當。釋...

【釋文】春來無日不狂游,折得梅花插滿頭。一來為僧天教我,而今七十當風流。擔當。釋... 趙孟頫 《臨蘭亭》 26.5×81cm 見於中國嘉德國際拍賣有限公司2006...

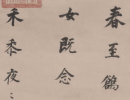

趙孟頫 《臨蘭亭》 26.5×81cm 見於中國嘉德國際拍賣有限公司2006... 【釋文】春至鶬鶊鳴,薄言向田墅。不能自力作,黽勉娶鄰女。既念生子孫,方思廣園圃。...

【釋文】春至鶬鶊鳴,薄言向田墅。不能自力作,黽勉娶鄰女。既念生子孫,方思廣園圃。... 米芾 《論草書帖》 紙本 草書 縱24.7厘米 橫37厘米 台北故宮博物院藏 米...

米芾 《論草書帖》 紙本 草書 縱24.7厘米 橫37厘米 台北故宮博物院藏 米... 王慈草書《汝比帖》 於遼寧省博物院藏的《唐摹萬歲通天帖》王慈《汝比帖》釋文:汝比...

王慈草書《汝比帖》 於遼寧省博物院藏的《唐摹萬歲通天帖》王慈《汝比帖》釋文:汝比... 文徵明 《“喜雨”七言詩扇》行草書 上海博物館藏釋文:一雨蕭然萬瓦鳴,好風如水...

文徵明 《“喜雨”七言詩扇》行草書 上海博物館藏釋文:一雨蕭然萬瓦鳴,好風如水... 【釋文】仆自四月以來,輒得腳氣發腫,入秋乃減,所以不辭北行,然於湖山佳致未忘耳。...

【釋文】仆自四月以來,輒得腳氣發腫,入秋乃減,所以不辭北行,然於湖山佳致未忘耳。...