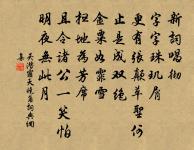

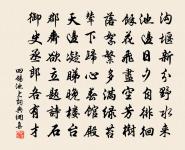

立秋原文

三庚數起立秋輪,金入火流律太真。

小雨即晴葉農諺,雖炎而爽愜時巡。

山莊本是神仙地,惕息原茲宵旰身。

迤北休徵宜慶慰,牽情南省為憂頻。

詩詞問答

問:立秋的作者是誰?答:乾隆

問:立秋寫於哪個朝代?答:清代

問:立秋是什麼體裁?答:七律

注釋

1. 七言律詩 押真韻 出處:御製詩五集卷十八

2. 上聲

參考注釋

三庚

(1).夏至後第三庚。為初伏之始。 唐 曹松 《夏日東齋》詩:“三庚到秋伏,偶來松檻立。”

(2).三伏。 宋 黃昃 《酹江月·夜涼》詞:“西風解事,為人間洗盡,三庚煩暑。”

起立

(1) 站起來。多用作口令

全體起立!

(2) 採取直立或站立的姿勢

每寒夜起立。——清· 方苞《左忠毅公逸事》

起立歡迎

火流

(1).形容酷熱。 三國 魏 阮籍 《大人先生傳》:“炎丘火流,焦邑滅都。” 北魏 酈道元 《水經注·巨洋水》:“炎夏火流,閒居倦想。”

(2).猶流火。指大火星西流。 宋 蘇轍 《秋後即事》詩:“苦熱真疑不復涼,火流漸見迫西方。” 清 許承欽 《送郭皋旭之大梁》詩:“火流七夕秋初到,客去 三河 雁有聲。”

太真

(1).原始混沌之氣。《文選·傅毅<舞賦>》:“啟太真之否隔兮,超遺物而度俗。” 李善 註:“太真,太極真氣也。”《子華子·陽城胥渠問》:“太真剖割,通之而為一,離之而為兩,各有精專,是名陰陽。”

(2).仙女名。《雲笈七籤》卷九八:“ 太真夫人 者, 王母 之小女也。年可十六七,名 婉羅 ,字 勃遂 。”

(3). 唐 楊貴妃 號。《舊唐書·后妃傳上·玄宗楊貴妃》:“時妃衣道士服,號曰‘太真’。” 唐 羅隱 《牡丹》詩:“日晚更將何所似, 太真 無力憑欄乾。” 元 王實甫 《西廂記》第二本第一折:“﹝ 鶯鶯 ﹞有傾國傾城之容, 西子 、 太真 之顏。” 明 楊珽 《龍膏記·邪萌》:“豐若有餘,柔若無骨,嘖嘖 太真 、 飛燕 ,曠世兼長。”

(4).道教稱黃金為太真。 明 李時珍 《本草綱目·金石一·金》﹝釋名﹞引 陶弘景 曰:“仙方名金為太真。”

小雨

指雨量不大的雨(24小時內雨量達10毫米或一小時內雨量在2.5毫米以下的雨)

農諺

1.有關農業生產的諺語。是農民生產經驗的概括和形象的反映,對於農業生產有一定的指導作用。時巡

指帝王按時巡狩。《書·周官》:“又六年,王乃時巡,考制度於四岳。” 孔穎達 疏:“ 周 制,十二年一巡守也。如《舜典》所云,春東、夏南、秋西、冬北。以四時巡行,故曰時巡。” 唐 儲光羲 《秋庭貽馬九》詩:“大君幸東嶽,世哲扈時巡。”《清史稿·禮志八》:“皇帝省方觀民,特舉時巡盛典。”

山莊

山中的村莊;別墅

神仙

(1) 神話中指能力非凡、超脫塵世、長生不老的人物

神仙詭誕之說,謂顏太守以兵解, 文少保亦以悟大光明法蟬脫,實未嘗死。——《梅花嶺記》

(2) 道家指人所能達到的至高神界的人物。比喻能預料或看透事情的人;又比喻逍遙自在、無牽無掛的人

惕息

(1).謂心跳氣喘。形容極其恐懼。《漢書·司馬遷傳》:“當此之時,見獄吏則頭槍地,視徒隸則心惕息。” 顏師古 註:“惕,懼也。息,喘息也。” 唐 李紳 《卻到浙西》詩:“苛政尚存猶惕息,老人偷拜擁前舟。”《明史·韓雍傳》:“兩地鎮守宦官素驕恣,亦惕息無敢肆。” 無名氏 《康有為》:“ 康有為 高官厚祿之思想瀰漫於腦筋,驟不可爬搔,而又惕息於戊戌之危機,奉數行之密詔,感泣至今,思得當以報於 漢 也。”

(2).指喘息。多以“不敢惕息”形容恐懼。 漢 揚雄 《長楊賦》:“﹝ 匈奴 ﹞二十餘年矣,尚不敢惕息。”《新唐書·辛雲京傳》:“ 回紇 恃舊勛,每入朝,所在暴鈔,至 太原 , 雲京 以戎狄待之,虜畏不敢惕息。”

宵旰

〈方〉∶宵衣旰食,即天不亮就穿衣起床,天晚了才吃飯歇息

宵旰憂虞軫。——唐· 杜甫《秋日夔府詠懷一百韻》

休徵

吉祥的徵兆。《書·洪範》:“曰休徵。” 孔 傳:“敘美行之驗。”《漢書·終軍傳》:“故 周 至 成王 ,然後制定,而休徵之應見。” 顏師古 註:“休,美也。徵,證也。” 唐 元稹 《遭風》詩:“那知否極休徵至,漸覺宵分曙氣催。” 明 唐順之 《廷試策》:“陛下敬一以昭事,中和以立極,宜乎休徵至而六沴消矣。” 清 陳夢雷 《丁巳秋道山募建普度疏》:“故河清海宴,神人無雜擾之災,物阜民蕃,太史奏休徵之應。”

慶慰

慶賀慰問。 晉 乾寶 《搜神記》卷一:“比至日中,大雨總至,溪澗盈溢。將士喜悅,以為 吉 ( 于吉 )必見原,並往慶慰。” 宋 曾鞏 《回傅侍講啟》:“伏審祗膺詔檢,入奉經筵,伏惟慶慰。”《紅樓夢》第十六回:“見面時彼此悲喜交集,未免大哭一塲,又致慶慰之詞。”

牽情

觸動感情;動情。 唐 朱慶餘 《中秋月》詩:“孤高稀此遇,吟賞倍牽情。” 唐 孫魴 《柳》詩之四:“春物牽情不奈何,就中楊柳態難過。” 宋 賀鑄 《木蘭花》詞之一:“更無方便只尊前,説盡牽情多少話。”

南省

(1).尚書省的別稱。 唐 中書、門下、尚書三省均在大內之南,而尚書省更在中書、門下二省之南,故稱南省。 唐 韓愈 《論孫戣致仕狀》:“右臣與 孔戣 ,同在南省為官,數得相見。” 宋 陸游 《老學庵筆記》卷六:“ 唐 人本以尚書省在 大明宮 之南,故謂之南省。”

(2).特指隸屬尚書省的禮部。《警世通言·李謫仙醉草嚇蠻書》:“今春南省試官,正是 楊貴妃 兄 楊國忠 太師。” 清 厲荃 《事物異名錄·宮室·官廨》:“《事文類聚》:禮部稱‘南省’,又曰‘禮闈’,又曰‘容臺’,又曰‘春臺’。”

(3).指南方。 唐 歐陽詹 《將歸賦》:“南省之蘭,東山之薇,一芳一菲,何是何非?”《兒女英雄傳》第三八回:“還説他老如今不到南省去了。”

詩詞推薦

名句推薦