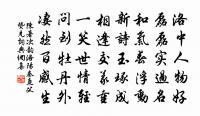

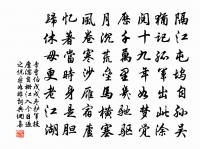

夏日大覺寺雜詩·其二原文

忘懷得地堪消暑,乘興入山畏不深。

愛此罨窗多野趣,底須杖策更幽尋。

翠峰自寫王家畫,飛瀑常調雷氏琴。

我有閒愁排未得,祗憑淨域一澄心。

詩詞問答

問:夏日大覺寺雜詩·其二的作者是誰?答:乾隆

問:夏日大覺寺雜詩·其二寫於哪個朝代?答:清代

問:夏日大覺寺雜詩·其二是什麼體裁?答:七律

問:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注釋

1. 七言律詩 押侵韻 出處:御製詩二集卷四

參考注釋

忘懷

忘記;不放在心上

忘懷得失

得地

(1).得到土地。《左傳·成公二年》:“子得其國寶,我亦得地,而紓於難,其榮多矣。”《史記·平原君虞卿列傳》:“ 秦 兵不獘而多得地,是彊 秦 而弱 趙 也。”

(2).得到適宜生長的土壤。《藝文類聚》卷八八引 南朝 梁 沉約 《高松賦》:“鬱彼高松,棲根得地。” 唐 杜甫 《病柏》詩:“出非不得地,蟠據亦高大。” 宋 曹組 《好事近·梅》詞:“ 江 南得地故先開,不待有飛雪。”

(3).謂發跡。 元 李壽卿 《伍員 * 》第四折:“我父親其時便説,有一子是個村廝憨郎,久以後你須得地,略把眼照覻休忘。” 元 無名氏 《馬陵道》楔子:“ 龐涓 久後得地呵,此人是個短見薄識,絶恩絶義的人。”

消暑

消夏;去暑

乘興

乘著一時高興

入山

(1).進入山里。《史記·外戚世家》:“ 少君 年四五歲時,家貧……為其主人入山作炭。” 宋 蘇軾 《與林天和長官》之二十:“知入山未還,即日想已還治。起居佳否?往來衝冒,然勝游計不為勞也。”《三國演義》第一二○回:“又大興土木,作 昭明宮 ,令文武各官入山采木。”

(2).指隱居。《三國志·蜀志·先主傳》“遷 觀 為別駕從事” 裴松之 注引 三國 吳 袁暐 《獻帝春秋》:“汝欲取 蜀 ,吾當披髮入山,不失信於天下也。” 唐 白居易 《效陶潛體》詩之十四:“入山燒黃白,一旦化為灰。” 許傑 《<文藝批評與人生>自序》:“我既然還生活在人類社會裡,也並不想出世,也不想入山。”

野趣

山野的情趣。 南朝 宋 謝惠連 《泛南湖至石帆》詩:“蕭疎野趣生,逶迤白雲起。” 宋 周密 《癸辛雜識前集·吳興園圃》:“ 倪文節 別墅,在 峴山 之傍,取 浮玉山 、 碧浪湖 合而為名。中有藏書樓,極有野趣。” 冰心 《關於女人·我的學生》:“‘公使館’的物質方面,都已降低,而‘公使館’的整潔美觀的精神,盡還存在,還添上一些野趣。”

底須

何須;何必。 元 許有壬 《摸魚子·和明初韻》詞:“傾緑醑,底須按樂天池上《霓裳》譜!”《儒林外史》第五五回:“共百年易過,底須愁悶。” 清 孫致彌 《同介修孟游集元夫園居即事抒懷》詩:“遮莫文章供齒頰,底須愁病減腰圍。”

杖策

亦作“ 杖筴 ”。1.拄杖。《莊子·讓王》:“﹝ 大王亶父 ﹞因杖筴而去,民相連而從之。遂成國於 岐山 之下。” 成玄英 疏:“因拄杖而去。” 唐 杜甫 《別常徵君》詩:“兒扶猶杖策,臥病一秋強。” 明 夏完淳 《秋懷》詩之二:“駕舟凌洪波,杖策窮崇山。” 清 王韜 《淞濱瑣話·李延庚》:“生於讀書之暇,杖策出遊,信足所至。”

(2).執馬鞭。謂策馬而行。《後漢書·鄧禹傳》:“及聞 光武 安集 河 北,即杖策北渡,進及於 鄴 。” 唐 魏徵 《述懷》詩:“杖策謁天子,驅馬出關門。” 明 李夢陽 《徐子將適湖湘》詩:“英雄杖策集軍門, 金華 數子真絶倫。” 清 吳偉業 《又詠古》之四:“弱冠拜司徒,杖策功名收。”

(3).謂追隨;順從。《魏書·張袞傳》:“昔 樂毅 杖策於 燕昭 , 公達 委身於 魏武 ,蓋命世難可期,千載不易遇。” 清 陳夢雷 《絕交書》:“逆賊分曹授官……顧乃翻然勃然,忘廉恥之防,循貪冒之見,輕身杖策,其心殆不可問。”

王家

(1).猶王室,王朝,朝廷。《書·武成》:“至於 大王 ,肇基王跡, 王季 其勤王家。” 孔穎達 疏:“ 王季 修 古公 之道,諸侯順之,是能纘統 大王 之業,勤立王家之基本也。” 唐 呂溫 《道州律令要錄序》:“太尉侍中勤勞王家,惠於生人。” 宋 強至 《上參政趙侍郎啟》:“十載台路,一心王家。” 王國維 《頤和園長詞》:“上相留都擁大牙,東南諸將翊王家。”

(2).王侯之家。《後漢書·梁冀傳》:“又多拓林苑,禁同王家。” 南朝 梁 沉約 《彌勒贊》:“脫屣王家,來承寶位。”

飛瀑

即瀑布。因其勢飛流而下,故稱。 唐 司空圖 《二十四詩品·典雅》:“眼琴緑陰,上有飛瀑。” 清 林則徐 《即目》詩:“飛瀑正拖千嶂雨,斜陽先放一峰晴。” 劉大白 《丁寧(二)》詩:“這是你心裡的飛瀑,琤琤瑽瑽的不滴的泉聲。”

常調

(1).長期調和。《列子·黃帝》:“陰陽常調,日月常明。”

(2).平常戲狎。《文選·曹植<與吳季重書>》:“前日雖因常調,得為密坐,雖讌飲彌日,其於別遠會稀,猶不盡其勞積也。” 呂向 註:“常調,謂常戲。”

(1).固定的音調。《後漢書·王充王符等傳論》:“舟無推陸之分,瑟非常調之音。” 晉 左思 《魏都賦》:“金石絲竹之恆韻,匏土革木之常調。”

(2).引申為陳舊的論調。 蔡東藩 許廑父 《民國通俗演義》第八五回:“況種族革命,已成常調。”

(3).定額賦稅。《後漢書·韋彪傳》:“農人急於務而苛吏奪其時,賦發充常調而貪吏割其財,此其巨患也。”《魏書·高宗紀》:“自今常調不充,民不安業,宰民之徒,加以死罪。申告天下。”《隋書·食貨志》:“常調之外,逐豐稔之處,折絹糴粟,以充國儲。”

(4).按常規遷選官吏。 唐 高適 《宋中遇劉書記有別》詩:“幾載困常調,一朝時運催。” 清 薛福成 《代李伯相日本某居士集序》:“仕宦不逾常調,計典不入上考。”

雷氏琴

即雷琴。 宋 蘇軾 《游桓山記》:“春服既成,從二三子游於 泗 之上,登 桓山 ,入石室,使道士 戴日祥 鼓 雷氏 之琴,操《履霜》之遺音。” 明 高啟 《南宮生傳》:“闢一室,庋歷代法書、 周 彝、 漢 硯、 唐 雷氏琴。”參見“ 雷琴 ”。

澄心

(1).使心情清靜。《文子·上義》:“ 老子 曰:‘凡學者能明於天人之分,通於治亂之本,澄心清意以存之,見其終始,反於虛無,可謂達矣。’” 唐 呂岩 《水龍吟》詞:“萬事澄心定意,聚真陽、都歸一處。”《醒世姻緣傳》第九三回:“ 晁梁 澄心定慮了一會,將那寺中房廊、屋舍、園圃、庭堂合他住過的禪房榻炕,都能想記無差。”

(2).靜心。 晉 陸機 《文賦》:“罄澄心以凝思,眇眾慮而為言。” 唐 王魯復 逸句:“清泉繞屋澄心遠,曙月銜山出定遲。”

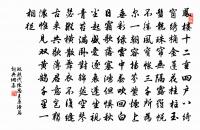

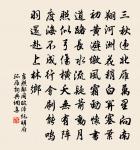

詩詞推薦

名句推薦