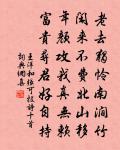

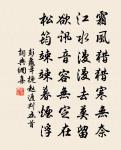

受宜居原文

小齋十笏足周旋,虛受惟宜萬景全。

仁者見仁知者知,羲經象此注真詮。

詩詞問答

問:受宜居的作者是誰?答:乾隆

問:受宜居寫於哪個朝代?答:清代

問:受宜居是什麼體裁?答:七絕

問:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注釋

1. 七言絕句 押先韻 出處:御製詩三集卷三

參考注釋

虛受

(1).虛心接受。語本《易·鹹》:“山上有澤,鹹。君子以虛受人。” 孔穎達 疏:“君子以虛受人者,君子法此《鹹》卦,下山上澤,故能空虛其懷,不自有實,受納於物,無所棄遺。” 南朝 梁 沉約 《為南郡王侍皇太子釋奠宴》詩之二:“義重師匡,業貴虛受。” 唐 劉肅 《大唐新語·規諫》:“﹝ 張玄素 謂 太宗 曰:﹞臣觀自古已來,未有如 隋 室喪亂之甚,豈非其君自專,其法日亂!向使君虛受於上,臣弼違於下,豈至於此。” 宋 范仲淹 《從諫如流賦》:“所以明虛受之功,所以得上善之旨。及霤之士,雖濡首而何傷;補袞之臣,思澣衣而可美。”

(2).謂無德才而接受官位。 三國 魏 曹植 《求自試表》:“夫論德而授官者,成功之君也;量能而受爵者,畢命之臣也。故君無虛授,臣無虛受。虛授謂之謬舉,虛受謂之尸祿。”

仁者

(1).有德行的人。《左傳·定公四年》:“《詩》曰:‘柔亦不茹,剛亦不吐。不侮矜寡,不畏彊御。’唯仁者能之。”《論語·子罕》:“ 子 曰:‘知者不惑,仁者不憂。’”《墨子·節葬》:“仁者之為天下度也,辟之,無以異乎孝子之為親度也。”《南史·孔靈符傳》:“夫題里逆心而仁者不入。” 宋 石延年 《曹太尉西師》詩:“仁者雖無敵,王師尚有徵。”

(2).有恩情的人。《禮記·喪服四制》:“比終茲三節者,仁者可以觀其愛焉,知者可以觀其理焉,強者可以觀其志焉。” 鄭玄 註:“仁,有恩者也。” 孔穎達 疏:“孝子居喪,性有仁恩則居喪思慕,可以觀其知愛親也,若不愛親,則非仁恩也。”

(3).佛教語。對人的尊稱。《大日經疏》卷四:“梵音爾儞,名為仁者。”《法華經·序品》:“四眾龍神,瞻察仁者。”

知者

能了解的人;有見識的人。 唐 元稹 《琵琶歌》:“曲名《無限》知者鮮,《霓裳羽衣》偏宛轉。” 宋 蘇軾 《以雙刀遣子由次其韻》:“作詩銘其背,以待知者看。” 清 陳廷焯 《白雨齋詞話》卷七:“故余嘗謂 太白 詩,謹守古人繩墨,亦步亦趨,不敢相背。至 杜陵 乃真與古人為敵,而變化不可測矣……但可為知者道,難與俗人言。”

有智慧的人。《周禮·考工記序》:“知者創物,巧者述之。” 陸德明 釋文:“﹝知﹞音智。”《史記·商君列傳》:“愚者闇於成事,知者見於未萌。” 唐 杜甫 《貽華陽柳少府》詩:“鬱陶抱長策,義仗知者論。” 章炳麟 《文學說例》:“黨同妬真,以破碎譏知者,人心渾渾,日益頑嚚,良有以也。”

羲經

《周易》的別稱。相傳 伏羲 始作八卦,故名。 宋 王珪 《除富弼西京留守制》:“不處成功,專 老氏 榮名之畏;其旋元吉,安羲經履道之終。”

真詮

亦作“ 真筌 ”。猶真諦。 唐 盧藏用 《衡岳十八高僧序》:“然而年代攸邈,故老或遺;真詮緬微,後生何述?” 唐 劉禹錫 《大唐曹溪第六祖大鑒禪師第二碑銘》:“我立真筌,揭起南國。無修而修,無得而得。” 宋 延壽 《宗鏡錄》卷二六:“且金是身外之浮財,豈齊至教;命是一期之業報,曷等真詮!” 元 辛文房 《唐才子傳·施肩吾》:“初讀五行俱下,至是授真筌於仙長,遂知順逆顛倒之法,與上中下精氣神三田反覆之義。” 趙朴初 《毛主席寫給<詩刊>的信發表二十周年紀念座談會獻詞》:“文章 * 事更艱,孰能計日收真詮。”

詩詞推薦

名句推薦