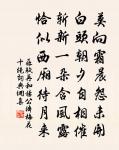

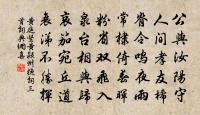

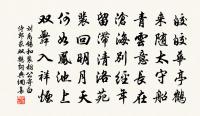

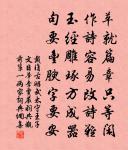

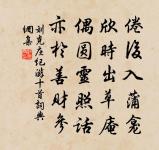

除夕原文

璣衡臨宿歲,簫鼓又迎年。

大吉圖金薄,宜春換綵箋。

詩重詠貞觀,心遠憶于闐。

佇共東風裡,三軍奏凱旋。

詩詞問答

問:除夕的作者是誰?答:乾隆

問:除夕寫於哪個朝代?答:清代

問:除夕是什麼體裁?答:五律

注釋

1. 五言律詩 押先韻 出處:御製詩二集卷八十二

參考注釋

璣衡

(1).“ 璇璣玉衡 ”的省稱。古代觀測天體的儀器。 南朝 宋 劉義慶 《世說新語·言語》:“尺表能審璣衡之度,寸管能測往復之氣。” 唐 楊炯 《登秘書省閣詩序》:“觀星文而考南北,大象入於璣衡。” 嚴復 《救亡決論》:“渾天昉於璣衡,機器創於 班 墨 。”參見“ 璇璣玉衡 ”。

(2).北斗七星的泛稱。 宋 王安石 《謝賜曆日表》:“恭惟陛下躬包歷數,政順璣衡,齊日月之照臨,體乾坤之闔辟。” 明 楊慎 《柯玉井贈寶劍》詩:“沖霄紫氣璣衡北,照夜清光奎壁東。”

(3).借指天文學。 清 梁章鉅 《歸田瑣記·鼓樓刻漏》:“ 石堂 名 普 ,字 尚德 , 寧德 人,精律呂璣衡之學。”

宿歲

猶守歲。 南朝 梁 宗懍 《荊楚歲時記》:“歲暮,家家具餚蔌詣宿歲之位,以迎新年。相聚酣飲。留宿歲飯,至新年十二日,則棄之街衢,以為去故納新也。”

簫鼓

簫與鼓。泛指樂奏。 南朝 梁 江淹 《別賦》:“琴羽張兮簫鼓陳, 燕 趙 歌兮傷美人。” 宋 張孝祥 《水調歌頭·桂林集句》詞:“家種黃柑丹荔,戶拾明珠翠羽,簫鼓夜沉沉。” 明 王玉峰 《焚香記·赴任》:“樓船簫鼓交龍旆,想赴京時半肩行李,從今一洗當年恥。” 清 昭槤 《嘯亭續錄·端午龍舟》:“ 乾隆 初,上於端午日,命內侍習競渡於 福海 中,皆畫船簫鼓,飛龍鷁首,絡繹於鯨波怒浪之間。”亦指軍樂。 唐 李白 《發白馬》詩:“將軍發白馬,旌節渡 黃河 。簫鼓聒山嶽,滄溟涌濤波。”

迎年

(1).祈求豐年。《史記·孝武本紀》:“ 黃帝 時為五城十二樓,以候神人於 執期 ,命曰迎年。” 張守節 正義引 顏師古 曰:“迎年,若言祈年。” 宋 黃庭堅 《次韻韓川奉祠西太一宮》之一:“萬靈未對 甘泉 ,五福間祀迎年。”

(2).迎新年。語本 南朝 梁 宗懍 《荊楚歲時記》:“歲暮,家家具餚蔌,詣宿歲之位,以迎新年。” 宋 陳師道 《早春》詩:“度臘不成雪,迎年遽得春。” 清 顧祿 《桐橋倚棹錄·園圃》:“嚴冬置窖室……專烘碧桃、玉蘭、水仙、蘭蕙、迎春、郁李、五色牡丹,備士商衙署迎年之玩。”

大吉

大吉利。《易·家人》:“富家,大吉。”《荀子·議兵》:“慮必先事而申之以敬,慎終如始,終始如一,夫是之謂大吉。”《後漢書·皇甫嵩傳》:“訛言‘蒼天已死,黃天當立,歲在甲子,天下大吉’。” 茅盾 《子夜》七:“也罷,這是開市大吉!將來我們再乾!”

金薄

見“ 金箔 ”。

宜春

(1).適宜於春天;適應春天。 唐 施肩吾 《春日餐霞閣》詩:“灑水初晴物候新, 餐霞閣 上最宜春。” 後蜀 閻選 《八拍蠻》詞:“憔悴不知緣底事,遇人推道不宜春。” 郁達夫 《將之日本別海裳》詩之三:“知儂棹向 吳江 過,託買宜春半幅裳。”

(2).指 宜 * 。《文選·司馬相如<上林賦>》:“蹷 石闕 ,歷 封巒 ,過 鳷鵲 ,望 露寒 ,下 棠棃 ,息 宜春 。” 郭璞 註:“ 宜春 ,宮名,在 渭 南 杜縣 東。”《漢書·東方朔傳》:“北至 池陽 ,西至 黃山 ;南獵長 楊 ,東遊 宜春 。” 顏師古 註:“ 宜春 ,宮也,在 長安 城東南。” 唐 王維 《登樓歌》:“卻瞻兮 龍首 ,前眺兮 宜春 。”參見“ 宜 * ”。

(3).舊時立春及春節所剪或書寫的字樣。民間與宮中將其貼於窗戶、器物、彩勝等之上,以示迎春。 南朝 梁 宗懍 《荊楚歲時記》:“立春之日,悉剪綵為燕,戴之,帖‘宜春’二字。” 唐 崔道融 《春閨》詩之二:“欲剪‘宜春’字,春寒入剪刀。”《遼史·禮志六》:“立春,婦人進春書,刻青繒為幟,像龍御之,或蟾蜍,書幟曰‘宜春’。” 清 陳維崧 《齊天樂·早春壽魏塘柯素培先生》詞:“小樓人倚,梅花天氣,正院貼‘宜春’,釵搖燕子。”《廿載繁華夢》第十六回:“過了祀灶之期,不久又是除夕,家家貼起‘宜春’。” 郁達夫 《立春日》詩:“閒來剪個‘宜春’字,貼上蘭花小瓦盆。”

(4).指 宜春院 。 唐 杜甫 《<觀公孫大娘弟子舞劍器行>詩序》:“自高頭 宜春 梨園 二伎坊內人,洎外供奉舞女,曉是舞者, 聖文神武皇帝 初, 公孫 一人而已。” 清 余懷 《<板橋雜記>序》:“餘生也晚,不及見南部之煙花, 宜春 之子弟。”參見“ 宜春院 ”。

貞觀

(1).謂以正道示人。貞,正,常。觀,示。《易·繫辭下》:“天地之道,貞觀者也。” 韓康伯 註:“天地萬物莫不保其貞以全其用也。” 孔穎達 疏:“天覆地載之道以貞正得一,故其功可為物之所觀也。” 陳夢雷 淺述:“觀,示也。天地常垂象以示人,故曰貞觀。” 晉 陸機 《演連珠》之二五:“臣聞託闇藏形,不為巧密;倚智隱情,不足自匿。是以重光發藻,尋虛捕景;大人貞觀,探心昭忒。” 晉 陸雲 《歲暮賦》:“於是 顓頊 御時, 玄冥 統官,天廟既定,日月貞觀。”

(2).指正大的道理。《文選·班固<幽通賦>》:“朝貞觀而夕化兮,猶諠己而遺形。” 李善 注引 張晏 曰:“言朝聞大道而夕死可也。” 北周 道安 《二教論·歸宗顯本》:“余聞善齊天下者,以不齊而齊天下者也。何須夷岳實淵,然後方平,續鳧截鶴,於焉始等:此蓋狷夫之野議,豈達士之貞觀。”

(3).澄清天下,恢宏正道。《後漢書·黨錮傳·李膺》:“以為天子當貞觀二五,利見大人,不謂夷之初旦,明而未融,虹蜺揚煇,棄和取同。” 唐 李華 《含元殿賦》:“王臨於朝,天地貞觀。”

(4).指澄清天下,恢宏正道的職責。 章炳麟 《與龔未生書》:“然曩時所以不去者,亦慕 宋 賢 程伯淳 言:‘一命之士,必思有以濟物。’況僕身當貞觀,豈敢忘百姓之憂。”

(5).正可觀賞。

心遠

(1).心情超逸;胸懷曠達。 三國 魏 嵇康 《琴賦》:“體清心遠,邈難極兮。” 晉 陶潛 《飲酒》詩之五:“問君何能爾,心遠地自偏。” 明 陳汝元 《金蓮記·聞繫》:“不獨江天解空闊,地偏心遠似 陶潛 。”

(2).智慮深遠。 宋 王應麟 《困學紀聞·評詩》:“有問心遠之義於 胡文定公 者,公舉 上蔡 語曰:‘莫為嬰兒之態,而有大人之器;莫為一身之謀,而有天下之志;莫為終身之計,而有後世之慮。’此之謂心遠。”

(3).感情疏遠。《 * 詞話》第三八回:“到如今當面對語,心隔千山,隔著一堵牆,咫尺不得相見,心遠路非遙。”

于闐

亦作“ 於窴 ”。古 西域 國名,在今 新疆 和田 一帶。《史記·大宛列傳》:“﹝ 大宛 ﹞東北則 烏孫 ,東則 扜罙 、 於窴 。”《漢書·西域傳上·于闐國》:“ 於闐國 ,王治 西城 ,去 長安 九千六百七十里……多玉石。” 清 吳偉業 《和楊鐵崖天寶遺事詩》之二:“檀槽豈出 龜茲 伎,玉笛非關 於闐 工。”

東風

(1) 從東方吹來的風

小樓昨夜又東風。——南唐· 李煜《虞美人》

(2) 春天的風

(3) 比喻革命的巨大力量或高漲的革命氣勢

東風吹向天地外,盪盡人間群魔妖。——《天安門詩八首》

三軍

(1) 軍隊的統稱

三軍過後盡開顏。——毛 * 《七律·長征》

(2) 古時指中軍、上軍、下軍或中軍、左軍、右軍。現指陸軍、空軍、海軍

凱旋

打仗得勝後返回

詩詞推薦

名句推薦